—¡Vuelvo a repetirle que tenga cuidado con la punta de mi espada! ¡Por San Marcos!

—¡Por el Profeta!

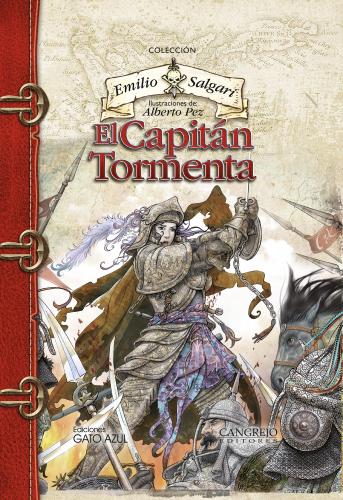

La duquesa, que además de ser una expertísima esgrimista era también muy buena amazona, espoleó su montura, pasando con la velocidad de una flecha y con la espada en la línea junto al turco.

En el instante en que este se disponía a cubrirse con la cimitarra, le lanzó una estocada hacia la gola, donde la coraza no llegaba.

Muley-el-Kadel, que ya se hallaba prevenido, detuvo el golpe con rapidez. Aunque no por completo, y la espada, al ser rechazada hacia arriba, tocó la cimera, arrancándosela y enviándola a considerable distancia.

—¡Estupenda estocada! —exclamó el León de Damasco, sorprendido—. ¡Es mejor este muchacho que el oso de Polonia!

El Capitán Tormenta prosiguió su carrera durante una veintena de metros y, obligando a su corcel a dar una veloz vuelta, se dirigió de nuevo hacia el turco con la espada siempre en línea, presta a herir.

Pasó por la izquierda, deteniendo un golpe de cimitarra, y empezó a girar en torno al turco, espoleando con energía al caballo de continuo.

Muley-el-Kadel, sorprendido por semejante maniobra, no era capaz de afrontar a un adversario tan ágil. Su caballo árabe, totalmente agotado por el cansancio, daba vueltas sobre sus patas traseras sin poder seguir al del joven Capitán, que parecía estar endemoniado.

Tanto turcos como cristianos lanzaban grandes gritos, animando a los combatientes.

—¡Valor, Capitán Tormenta!

—¡Viva el defensor de la Cruz!

—¡Muera el cristiano!

—¡Por Alá! ¡Por Alá!

La duquesa, que continuaba conservando toda su serenidad, se iba aproximando cada vez más al turco. Sus ojos relampagueaban, su cutis había adquirido un color rosado y sus rojos labios temblaban.

El círculo que iba encerrando al turco se estrechaba más a cada momento y el caballo de este empezaba a perder fuerza y agilidad.

—¡Tenga cuidado, Muley-el-Kadel! —exclamó al cabo de unos segundos la duquesa.

Casi no había terminado la frase, cuando su espada alcanzó al turco debajo de la axila izquierda, en un punto no protegido por el peto.

Muley-el-Kadel lanzó una exclamación de cólera y dolor, al mismo tiempo que en las filas bárbaras se elevaba un clamor semejante al de la marea en una noche de huracán.

En los muros de Famagusta los guerreros agitaban sus picas y alabardas, gritando con voces desaforadas:

—¡Viva nuestro joven Capitán! ¡Laczinski ha sido vengado!

En lugar de precipitarse sobre el herido y asestarle el golpe definitivo, como era su derecho, la duquesa hizo parar al caballo y examinó entre compasiva y orgullosa al joven León de Damasco, que hacía extraordinarios esfuerzos para sostenerse en la silla.

—¿Se declara derrotado? —inquirió, haciendo avanzar su caballo.

Muley-el-Kadel intentó levantar la cimitarra para continuar el combate, pero le fallaron las fuerzas. Se tambaleó, se agarró a las crines del caballo y se desplomó en tierra, igual que el polaco, entre un gran fragor de hierro.

—¡Mátelo! —gritaban los guerreros de Famagusta—. ¡No se compadezca!

La duquesa bajó del corcel con la espada cubierta de sangre y se aproximó al turco, que había logrado ponerse de rodillas.

—¡Lo he derrotado! —le dijo.

—¡Mátame! —contestó Muley-el-Kadel—. ¡Es tu derecho!

—¡El Capitán Tormenta no mata al que no puede defenderse! Es un hombre valeroso y le perdono la vida.

—No supuse que fuera tanta la generosidad de los cristianos —reconoció Muley con voz débil—. ¡No olvidaré jamás la generosidad del Capitán Tormenta!

—¡Adiós y cúrese pronto!

La duquesa se encaminaba a su caballo, cuando los turcos, enfurecidos, la rodearon.

—¡Muerte al cristiano! —exclamaban.

Ocho o diez jinetes se aproximaban enarbolando las cimitarras, decididos a vengar la derrota del León de Damasco.

Un griterío enfurecido se alzó entre los cristianos de Famagusta.

—¡Viles traidores!

Realizando un supremo esfuerzo, Muley-el-Kadel se había incorporado, pálido, pero con los ojos llameando.

—¡Canallas! —gritó, dirigiéndose a sus compatriotas—. ¿Qué hacen?

¡Retírense todos o haré que los empalen como indignos de estar entre los valerosos y nobles guerreros!

Los jinetes habían interrumpido su avance, confundidos y atemorizados. En aquel instante, dos disparos de culebrina surgieron del fuerte de San Marcos, seguidos de una lluvia de proyectiles que hizo rodar por tierra a siete de los infieles. Los demás hicieron volver a sus caballos, huyendo a todo galope hacia el campamento turco, entre las risotadas y burlas de sus camaradas, que no habían estado de acuerdo con aquella inoportuna intervención.

—¡Esa es la lección que tienen ganada! —exclamó el León de Damasco, en tanto que su escudero acudía en su ayuda.

La artillería turca no había respondido a los disparos de los cristianos.

El Capitán Tormenta, que todavía llevaba la espada en la mano, decidido a vender cara su vida, hizo un ademán despidiéndose de Muley-el-Kadel con la mano izquierda, subió sobre su caballo, y se alejó en dirección a Famagusta, en tanto que la tropa cristiana lo acogía con un verdadero huracán de aplausos y hurras.

En el instante en que se marchaba, el polaco, que no había muerto, alzó con lentitud la cabeza y le siguió con la mirada mientras murmuraba:

—¡Confió en que nos volveremos a ver, jovencita!

A Muley-el-Kadel no le pasó inadvertido el movimiento del Capitán Laczinski.

—¡Ese no está muerto! —advirtió a su escudero—. ¿El oso de Polonia tendrá el alma atornillada?

—¿Debo matarlo? —indagó el escudero.

—¡Llévame junto a él!

Apoyándose en el guerrero y conteniendo con la mano la sangre que manaba en abundancia, se aproximó al Capitán.

—¿Pretende rematarme? —inquirió este con voz lastimera—. Desde este momento soy correligionario suyo…, ya que he renegado de mi religión.

¿Matará a un mahometano?

—¡Haré que lo curen! —respondió el León de Damasco.

—¡Eso es lo que deseo!, —se dijo a sí mismo el aventurero—. Ah, Capitán Tormenta: ¡me las pagarás!

La fiereza de Mustafá

Aquel caballeresco duelo consolidó la fama del Capitán Tormenta, que sería considerado desde entonces la mejor espada de Famagusta. Luego del evento los turcos prosiguieron el asedio, aunque con bastante menos vigor del que los cristianos esperaban.

Parecía