Bei einer Versammlung ruft ein Mann, nachdem man die aktuellen Missstände erörtert hat, immer wieder: »Wenn nur der Karl da wär!« Allgemeine Entrüstung über die Hartnäckigkeit dieses »Karlisten«, der sich so verteidigt: »Gönnt Ihr ihm denn die Genüsse nicht, die ihn hier erwarten? Nur ein verbissener Karlist kann ihm – so mein’ ich – vergönnen, dass er sich’s im Ausland gutgehen lässt, während wir hier die Sünden Habsburgs abbüßen. Und darum bleibe ich als überzeugter Antimonarchist und Antihabsburger bei dem Rufe: Wenn nur der Karl wieder da wär! Ganz recht g’schehert ihm!«

Je mehr die Politiker einander verbal befehden, desto geringer ist ihr Ansehen in der Bevölkerung. Das ist heute so und gilt auch für die ersten Jahre der Republik. Als der sozialdemokratische Staatskanzler Karl Renner 1920 zurücktritt, widmet ihm das christlich-soziale Witzblatt »Kikeriki« diesen Abschiedsbrief: »Aus Anlass Ihres Rücktritts drängt es mich zu einer feierlichen Danksagung für die treuen Dienste, die Sie als unfreiwilliger Mitarbeiter meinem Witzblatte geleistet haben. Wenn die Zeit noch stier, der Stoff noch so knapp war, ein Blick auf Ihre neueste Regierungshandlung genügte, und die gesuchte Dummheit war gefunden, die Nummer gerettet.« Nicht viel besser ergeht es dem ab 1920 als Bundespräsident agierenden parteilosen Michael Hainisch mit der Presse. Ihm unterschiebt die Wochenzeitung »Götz von Berlichingen«, die den Untertitel »Eine lustige Streitschrift gegen Alle« führt, folgendes Tagesprogramm: »Der Bundespräsident wohnte gestern dem einjährigen Bestandsjubiläum des Oberhollabrunner Kegelklubs bei, eröffnete sodann in feierlicher Weise die neue Wasserrutschbahn in Krumpendorf, besichtigte in Allentsteig den dortselbst gefundenen Riesensteinpilz und stattete dem kürzlich von einem tollwutverdächtigen Maulwurf gebissenen Nationalrat Hinterstoisser im Bludenzer Spital einen Besuch ab.«

Nicht allen fiel der Übergang von der Monarchie zur Republik leicht.

Chefredakteur der sozialdemokratischen »Arbeiter-Zeitung« ist durch mehr als drei Jahrzehnte der legendäre Friedrich Austerlitz, der als Pedant gilt. Eines Tages gibt es einen Riesenwirbel in den Redaktionsräumen. Ernst Fischer, Redakteur bei diesem Blatt und später Politiker der KPÖ, eilt auf den Gang, wo man ihn beruhigt: »Nur keine Aufregung. Austerlitz erklärt gerade einem jungen Mitarbeiter, dass er einen Beistrich falsch gesetzt hat.«

Die Politiker müssen sich von der Presse viel gefallen lassen, aber auch die Medien kommen ins Kreuzfeuer. Von Karl Kraus etwa: »Der Journalismus hat keine Auswüchse, sondern ist einer.« Ein andermal formuliert er so: »Der Journalist ist immer einer, der nachher alles vorher gewusst hat.« Reporter nennt Karl Kraus »Kehrrichtsammler der Nachrichtenwelt« und für das Produkt von deren Recherche findet er diese Worte: »Je größer der Stiefel, desto größer der Absatz.« Beißender Spott über »die Journaille« kommt auch aus dem Mund von Fritz Grünbaum: »Man kann, wenn sie Bericht erstatten, genau, wer sie besticht, erraten.«

Übrigens gibt es auch in der jungen Republik einen Einfluss der staatlichen Zensurbehörden auf Theater und Medien, was Karl Kraus zu der Bemerkung veranlasst, nichts habe sich geändert, außer dass man es nicht sagen darf: »Das ist kein Übergriff, denn Satiren, die der Zensor versteht, werden mit Recht verboten.«

Als Kaiser Karl am 1. April 1922 in Madeira, erst 34-jährig, stirbt, erinnert sich ein Wiener an einen großen Vorteil der Monarchie: »Damals hat man noch genau gewusst, in welchen Hintern man kriechen muss. Jetzt gibt es so viele Hintern, dass man den Überblick verliert!«

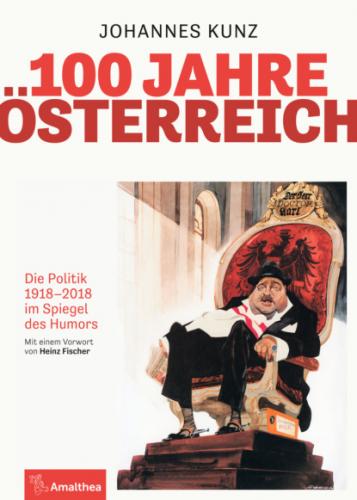

Der Zeichner Alfred Gerstenbrand im Beiblatt der »Muskete« vom 22. Juli 1920 über die Stimmung in der Bevölkerung.

Die sozialdemokratische Satire freilich artikuliert strikt Habsburg-feindlich:

»Pofelstaat, Du warst zum Speien,

Wert so schäbig einzugehen,

Deine Schranzen und Lakaien

Will das Volk nie wiedersehen.«

Willy Stieborsky im Beiblatt der »Muskete« vom 19. August 1920 über eine zeitlose Aktualität

Welche Nation? Die Resignation!

Also dem deutschen Volk soll sich Österreich nicht anschließen. Welcher Nation wird es dann angehören? – Der Resignation! Dieser Spruch aus den 1920er-Jahren sagt sehr viel aus über den weitverbreiteten Pessimismus unter den Menschen. Der Anschlussgedanke hatte Hochkonjunktur, während die Christlich-Sozialen die Sozialdemokraten in der Wählergunst überholten und beide Großparteien paramilitärische Verbände gründeten: die Heimwehr auf der einen, den Republikanischen Schutzbund auf der anderen Seite. Zur politischen Radikalisierung trug die katastrophale wirtschaftliche Lage mit hoher Arbeitslosigkeit und Inflation bei.

Die neue Verfassung von Prof. Hans Kelsen konstituierte Österreich als einen aus neun Bundesländern bestehenden Bundesstaat. Die schwarzen Länder standen geschlossen gegen das rote Wien, wo beispielhafte Reformen – vom Wohnbau über die Gesundheitsversorgung bis zum Schul- und Bildungswesen – umgesetzt wurden. Für die mehrheitlich sozialdemokratischen Wiener galt die konservativ wählende Provinz als Hort einer christlich-deutschnationalen Reaktion oder, wie es Gottfried Heindl nannte, des »arisch-alpinen Sumpertums«. Für die mehrheitlich schwarz wählenden Bewohner der Bundesländer wiederum war die Metropole ein Sumpf aus Radikalen, Freimaurern, Bolschewiken und Juden. Es klaffte also ein Gegensatz zwischen Wien und der Provinz. Für das so klein gewordene Österreich schien die Hauptstadt nun viel zu groß. Der Begriff vom »Wasserkopf Wien« entstand. Immerhin neideten die kriegsgeschädigten Wiener der Landbevölkerung, dass diese sich aufgrund der Agrarwirtschaft besser versorgen und ernähren konnte.

Sprüche wie der folgende zeugen von der weitverbreiteten Zukunftsangst dieser Jahre: Das ist bei Neuösterreich das Fatale – man fragt sich: Ist’s Ouvertüre oder schon Finale? Viele Menschen glaubten einfach nicht an dieses Rumpfösterreich. 1925 löste der Schilling die Krone als Zahlungsmittel ab. Zwar konnte die Inflation gestoppt werden, doch mit dem Rückgang der Wirtschaftsleistung und dem Ansteigen der allgemeinen Not stieg insbesondere in Wien die Selbstmordrate an.

Man blickte nach Osten in Richtung des versunkenen Zarenreiches und fragte sich: Welcher Unterschied besteht zwischen Russland und Österreich? – In Russland herrscht der Bolschewismus, in Österreich der Vollbeschissmus. Und traurige Witze wie dieser über den Ausspruch eines Vaters kursierten: »Für meine Buben steht der Beruf schon fest: Den einen lass ich Arbeitslosen werden, den anderen Mindestbemittelten.« Von der Untätigkeit zur Untat ist es bloß ein Schritt und so nahm auch die Kleinkriminalität zu.

Das Verhältnis der Österreicher zur Demokratie und auch das Demokratieverständnis der politischen Parteien sind in den 1920er-Jahren zwiespältig, wovon dieser Reim Zeugnis gibt:

Im Wachen und Schlummer

Der Mensch sei, wer er sei,

Wird er zur nackten Nummer

Im Rahmen der Partei.

Und kommt es zu den Wahlen.

Dann klingt die Litanei,

Man lässt sich überstrahlen

Vom Glanze der Partei.