12„In diese einsame, theologische Arbeit drangen neue Ideen. Sie stammten nicht aus den Hörsälen der Universität: die großen Vorgänge draußen in der Welt kamen unaufhaltsam auch in die klösterliche Stille des Stifts, und sie weckten in den begabtesten Schülern eine Bewegung, die sie innig verband und einen gemeinsamen Enthusiasmus für den heranbrechenden neuen Tag des Geistes hervorrief.“ Wilhelm Dilthey, Die Jugendgeschichte Hegels, 5. Aufl., Stuttgart 1974, S. 11., in: Ders., Gesammelte Schriften, IV. Bd.

13Ders., Phänomenologie des Geistes, in: Hegel Werke, Bd. 3, Frankfurt a. M. 1970, S. 35.

14E. Metzke, Hegels Vorreden, Phänomenologie, a. a. O., S. 167.

2. Hegels Einleitung in die Philosophie des Geistes

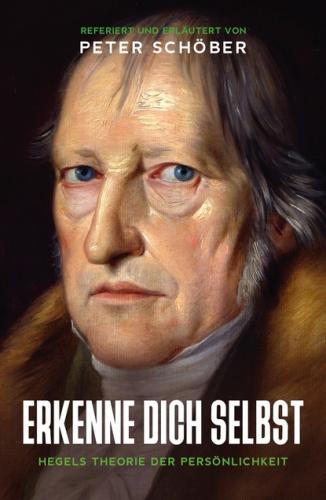

Selbsterkenntnis

Den Geist zu erkennen, das ist, Hegel zufolge, die konkreteste und darum die höchste und schwerste Aufgabe.15 “Erkenne dich selbst“, dieses absolute Gebot fordere weder an sich noch dort, wo es ausgesprochen wurde, nur sich selbst zu erkennen, bezogen auf die besonderen Fähigkeiten, den Charakter, die Neigungen und die Schwächen, sondern das zu erkennen, was am Menschen wahrhaft, was das Wahrhafte an und für sich ist, - das Wesen als Geist. Ebenso wenig habe die Philosophie des Geistes die Bedeutung der Menschenkenntnis, die bemüht sei, die Besonderheiten, Leidenschaften, Schwächen, des Einzelnen zu erforschen. Dies sei eine Kenntnis, die nur Sinn unter der Voraussetzung habe, dass das Allgemeine des Menschen und damit des Geistes erkannt ist; soweit sie sich mit den zufälligen, unbedeutenden, unwahren Existenzen im geistigen Leben beschäftigt, dringe sie nicht zum Substanziellen, dem Geist selbst, vor.

Die Idee des Geistes

Die Schwierigkeit, den Geist zu erkennen, besteht, wie Hegel in seinem Zusatz erläutert16, darin, dass wir es nicht mehr mit der vergleichsweise abstrakten und einfachen logischen Idee17, sondern mit der konkretesten und am weitesten entwickelten Form der Idee zu tun haben, zu der die Idee in der Verwirklichung ihrer selbst gelangt.18

Auch der endliche oder der subjektive Geist, und nicht nur der absolute, müsse als eine Verwirklichung der Idee gefasst werden. Die Betrachtung des Geistes sei in Wahrheit nur dann philosophisch, wenn sie den Begriff des Geistes19 in seiner lebendigen Entwicklung und Verwirklichung erkennt, was eben heiße, wenn sie den Geist als ein Abbild der ewigen Idee begreift. Seinen Begriff zu erkennen gehöre zur Natur des Geistes. Die vom delphischen Apollo an die Griechen ergangene Aufforderung zur Selbsterkenntnis habe daher nicht den Sinn eines von einer fremden Macht äußerlich an den menschlichen Geist gerichteten Gebots, vielmehr sei der zur Selbsterkenntnis treibende Gott nichts anderes als das eigene absolute Gesetz des Geistes. Alles Tun des Geistes sei deshalb nur ein Erfassen seiner selbst, und der Zweck aller wahrhaften Wissenschaft sei nur der, dass der Geist in allem, was im Himmel und auf Erden ist, sich selbst erkennt. Ein durchaus Anderes sei für den Geist gar nicht vorhanden. Selbst der Orientale würde sich nicht ganz in dem Gegenstand seiner Anbetung verlieren, es seien aber die Griechen gewesen, die zuerst das, was sie sich als das Göttliche gegenüberstellten, ausdrücklich als Geist gefasst hätten. Doch seien sie weder in der Philosophie noch in der Religion zur Erkenntnis der absoluten Unendlichkeit des Geistes gelangt. Somit sei das Verhältnis des menschlichen Geistes zum Göttlichen bei den Griechen noch kein absolut freies. Erst das Christentum habe durch die Lehre von der Menschwerdung Gottes und von der Gegenwart des Heiligen Geistes in der gläubigen Gemeinde dem menschlichen Bewusstsein eine vollkommen freie Beziehung zum Unendlichen gegeben und dadurch die begreifende Erkenntnis des Geistes in der absoluten Unendlichkeit möglich gemacht.20

Nur eine solche Erkenntnis verdiene fortan den Namen einer philosophischen Betrachtung. Die Selbsterkenntnis im Sinne einer Erforschung der eigenen Schwächen und Fehler des Individuums sei nur für den Einzelnen, aber nicht für die Philosophie, von Interesse und wichtig. Selbst für den Einzelnen sei sie von einem umso geringeren Wert, je weniger sie sich auf die Erkenntnis der allgemeinen intellektuellen und moralischen Natur des Menschen einlassen würde und je mehr sie von den Pflichten, dem wahrhaften Inhalt des Willens, absehe und das Individuum sich selbstgefällig in seinen ihm teuren Absonderlichkeiten ergehe. Dasselbe gelte von der so genannten Menschenkenntnis, die ebenso auf die Eigentümlichkeiten einzelner Geister gerichtet sei. Für das Leben sei diese Menschenkenntnis allerdings nützlich und nötig, besonders in schlechten politischen Zuständen, wo nicht das Recht und die Sittlichkeit, sondern Eigensinn, Laune und Willkür der Individuen herrschten. Für die Philosophie aber bleibe diese Menschenkenntnis in eben dem Maße gleichgültig, wie dieselbe sich nicht von der Betrachtung zufälliger Einzelheiten zur Auffassung großer menschlicher Charaktere zu erheben vermag, durch die die wahrhafte Natur des Menschen in nicht verkümmerter Reinheit zur Anschauung gebracht werde. Sogar nachteilig für die Wissenschaft werde jene Menschenkenntnis aber dann, wenn sie - wie in der so genannten pragmatischen Behandlung der Geschichte geschehen - den substanziellen Charakter weltgeschichtlicher Individuen verkennen und nicht einsehen würde, dass Großes nur durch große Charaktere vollbracht werden kann.

Empirische und rationale Psychologie

Die empirische Psychologie habe, wie Hegel nach diesem Zusatz fortfährt, den konkreten Geist zu ihrem Gegenstand, und seitdem mit dem Wiederaufleben der Wissenschaften Beobachtung und Erfahrung zur Grundlage der Erkenntnis des Konkreten gemacht worden seien, sei teils jenes Metaphysische (die “abstrakte Verstandesmetaphysik“, ders.21) aus dieser empirischen Wissenschaft ausgegrenzt worden, teils habe sich die empirische Wissenschaft an die “gewöhnliche Verstandesmetaphysik“ 22 (ders.) von Kräften, verschiedenen Tätigkeiten usw. gehalten und die spekulative Betrachtung daraus ausgeschlossen.23 Demgegenüber verweist Hegel auf die Bücher des Aristoteles über die Seele, die noch das vorzüglichste und einzige Werk bildeten, das von einem spekulativen Interesse über diesen Gegenstand geleitet sei. Der wesentliche Zweck einer Philosophie des Geistes könne denn auch nur der sein, den Begriff in die Erkenntnis des Geistes wieder einzuführen, und damit auch den Sinn jener Bücher wieder zu erschließen.24

Ebenso wie die oben besprochene, auf die unwesentlichen, einzelnen empirischen Erscheinungen des Geistes gerichtete Betrachtungsweise sei auch, wie Hegel in seinem Zusatz erläutert, die rationale Psychologie (oder Pneumatologie), die sich nur mit abstrakt allgemeinen Bestimmungen, mit dem vermeintlich erscheinungslosen Wesen, dem Ansich des Geistes, beschäftige, von der echten spekulativen Psychologie auszuschließen. 25 Das müsse deshalb geschehen, weil diese die Gegenstände weder aus der Vorstellung als gegebene aufnehmen, noch die Gegenstände durch bloße Verstandeskategorien bestimmen würde. So werfe jene (rationale, d. Verf.) Psychologie die Frage auf, ob der Geist oder die Seele einfach, immateriell, Substanz sei. Bei solchen Fragen würde der Geist als ein Ding betrachtet werden; würden doch jene Kategorien dabei nach der allgemeinen Weise des Verstandes als ruhende und feste angesehen, und so seien sie unfähig, die Natur des Geistes auszudrücken. Der Geist sei eben nicht ein Ruhendes, sondern das absolut Unruhige, die reine Tätigkeit, das Negieren aller festen Verstandesbestimmungen. Er sei nicht abstrakt einfach, sondern in seiner Einfachheit ein Prozess, in dem er sich von sich selbst unterscheidet26, und er sei auch nicht ein vor seinem Erscheinen schon fertiges, mit sich selber hinter dem Berge der Erscheinungen festes Wesen, sondern sei nur durch die bestimmten Formen, in denen er sich notwendigerweise offenbart, wirklich.27 Der Geist sei nicht, wie die rationale Psychologie meine, ein nur in äußerlicher Beziehung zum Körper stehendes Seelending, sondern mit dem Körper durch die Einheit des Begriffs innerlich verbunden.28

In der Mitte zwischen der auf die zufällige Einzelheit des Geistes gerichteten Beobachtungund der sich nur mit dem erscheinungslosen Wesen des Geistes befassenden Pneumatologie (rationalen Psychologie, d. Verf.) stünde die auf das Beobachten und Beschreiben der besonderen Geistesvermögen ausgerichtete empirische Psychologie. Aber auch diese würde es nicht zur wahrhaften Vereinigung des Einzelnen und des Allgemeinen, zur Erkenntnis der konkret allgemeinen Natur oder des Begriffs des Geistes