Рис. 053. Ледокол «Слейпнер» («Трувор»), продольный разрез

Рис. 054. Схема винтового кессона Ольсена на ледоколе «Слейпнер» («Трувор») 1 кессон, 2 офицерские помещения, 3 балластная цистерна (64 т), 4 балластная цистерна (88 т), 5 кладовая, 6 паровая лебедка, 7 крышка кессона

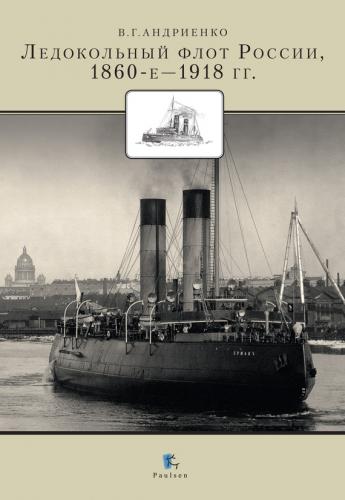

Рис. 055. Ледокол «Трувор» (бывш. «Слейпнер») в Финском заливе

Рис. 056. Боковой вид ледокола для Владивостока – проработка американской компании «Харлан и Холмингсворт», Вилмингтон, Делавар (The Harblon & Hollingsworth Company Wilmington Del). 1895 г. Длина наибольшая 71,92, длина по ГВЛ 60,96, ширина 10,67 и 10,36 м; 1 носовой и 2 кормовых винта {131}

Рис. 057 а. Ледокол «Надежный»: продольный разрез. 1 кормовые балластные цистерны, 2 подшкиперская, 3 машинное отделение, 4 котельное отделение, 5 поперечная угольная яма, 6 помещение для провизии, 7 носовые балластные цистерны, 8 таранное отделение, 9 прожектор, 10 помещения команды, 11 площадка кормового компаса, 12 офицерские помещения, 13 кладовая

Рис. 057 б. Ледокол «Надежный»: теоретический чертеж

Рис. 057 в. Ледокол «Надежный»: разрез по 66 шпангоуту

Рис. 058. Ледокол «Надежный» в проливе Босфор Восточный

Таблица 9

III. Портовые ледокольные буксиры типа «Удалец»

Как только для портов начали строить специальные ледоколы, возникла проблема их работы у причалов и на акваториях, куда они не «вписывались» главным образом из-за своей значительной осадки. Нужны были специальные ледокольные или ледорезные суда, какими могли стать небольшие, но относительно мощные буксирные пароходы, конструкция корпуса которых позволяла бы им работать в ледовых условиях. С конца XIX в. в российских портах прижились небольшие буксирные пароходы-ледорезы, которые строили по типовому проекту (спецификации) и использовали практически во всех замерзающих портах (военных и торговых) страны. С первых годов XX в. пароходы этого типа в неофициальной переписке стали называть «удальцами» (по наименованию самого известного из них – портового судна «Удалец»).[44]

Уже говорилось,[45] что небольшие ледокольные буксиры специально для работы в отечественных портах начали строить в конце 80-х гг. XIX в. Классифицировали их тогда как «ледорезы» или «ледорезные пароходы». [табл. 10]

Похоже, что пароходы, построенные фирмой «Мотала», были развитием судна ледового плавания одного шведского проекта. Различия в размерениях и мощности силовой установки объясняются индивидуальными требованиями заказчиков и их финансовыми возможностями. Наиболее удачным и к тому же дешевым по стоимости оказался «Пушкарь», постройка которого обошлась в 43,1 тыс. руб. {132}. Вскоре после появления этого судна в Кронштадтской крепости, Общество с. – петербургских лоцманов заказало АО «Мотала» подобный стальной ледорезный буксирный пароход «Лоцмейстер»,