По конструкции и форме корпуса «Саратовский ледокол» в общих чертах напоминал гамбургский «Айсбрехер» с характерной параболической носовой оконечностью и скругленным ахтерштевнем. Основную крепость корпусу придавали мощные шпангоуты, поставленные в носовой части судна (на 18 м от форштевня) через 380 мм, далее шпация составляла около 480 мм {113}. Ледовая обшивка имела толщину 25, остальная – 13–19 мм {114}. [рис. 051]

Конструктивной особенностью ледокола являлось наличие продольной водонепроницаемой переборки на всю длину корпуса, предусмотренной в проекте для разделения судна надвое при транспортировке на плаву от Петербурга до Саратова по речным водным системам. Соответственно ледокол имел в каждой «половинке» по одной машине с 2 котлами и дымовой трубой.

Корпус парома по ватерлинии от носа до кормы имел ледовый пояс шириной 2,0 м, стальные листы которого были толщиной 19 мм. Шпация в носовой части составляла 0,45, а на остальном протяжении – 0,6 м.

В 1895 г. суда пришли из Англии в Петербург своим ходом. Затем их доставили на Волгу с помощью барж. Корпуса судов разобрали на части (понтоны), ограниченные водонепроницаемыми переборками. Ледокол был разделен на 2 части по диаметральной плоскости, у парома каждая такая часть делилась еще на 2 понтона. Понтоны транспортировали на баржах, причем части (половинки) ледокола баржи лишь придерживали для увеличения остойчивости {115}.

Особенность комплекса Саратовской переправы состояла в том, что погрузка и разгрузка вагонов производились на железнодорожные пути, расположенные на берегах разной высоты: перепад достигал 18 м. При подходе к высокому берегу с помощью гидравлического механизма, установленного в носовой части парома, 2 вагона на 2 платформах одновременно поднимали на 8 м и передавали на аналогичный агрегат, установленный на суше {116}. В период навигации паром «Саратовская переправа» перевозил в сутки до 160 вагонов, в зимнее время – 120. Погрузка или разгрузка вагонов производилась в течение 45 минут.

Зимой «Саратовский ледокол» поддерживал канал чистой воды между берегами на пути парома. Ледокол с разбега преодолевал волжские торосы высотой до 1,5 м и шел во льду толщиной 30 см со скоростью 5–6 км/ч.

В 1909 г. для усиления переправы был построен на Сормовском судостроительном заводе второй паром «Переправа Вторая», подобный первому {117}. Паромы и ледокол проработали на Волге до конца 40-х гг. XX в.

Рис. 049. Ледокол «Аванс»

Рис. 050. Ледокол «Аванс» на ремонте

Таблица 8

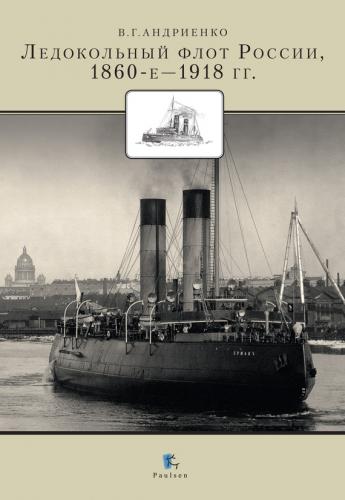

Рис. 051. «Саратовский ледокол» на ходу

II. Предтеча «Ермака» ледокол «Надежный» и его прототип «Слейпнер» («Трувор»)

Суммарная мощность паровых машин всех ледовых судов (ледоколов, ледокольных пароходов и буксиров), построенных до 1895 г. в Западной Европе, а их число превышало 40 единиц, составляла