До конца года датчане разработали два очередных варианта проекта ледокола – с котлами Бельвиля (водоизмещением 1390 т; срок постройки 13 месяцев, стоимость 50,3 тыс. фунтов стерлингов) и с обычными цилиндрическими котлами (водоизмещением 1500 т; срок постройки 10 месяцев, стоимость 43,6 тыс. фунтов стерлингов). Для уменьшения уклона носа и получения «несколько более впалых обводов, как это было потребовано», носовую часть судна удлинили.

2 января 1896 г. оба проекта обсуждались в МТК (в заседании кроме специалистов участвовали строевые военные моряки контр-адмирал Н. И. Скрыдлов и капитан 2 ранга Г. Ф. Цывинский). Было решено заказывать ледокол с цилиндрическими котлами. Впервые при рассмотрении проектов судов ледового плавания на этом заседании МТК возник вопрос о том, каким образом гарантировать ледопроходимость и ледокольные свойства корпуса будущего ледокола. Здесь, вероятно, решающим оказалось мнение В. И. Афонасьева. Флагманский инженер-механик разработал к этому времени эмпирические формулы, по которым можно было приблизительно рассчитать толщину ломаемого ледоколом льда в зависимости от мощности его силовой установки {125}. Опираясь на подобные расчеты, инженеры решили ограничиться требованием о достижении ледоколом скорости в 13 уз. при мощности в 2500 л.с., а также включить в контракт условие об испытании судна во льду при наибольшей мощности в 3000 л. с. Спустя неделю после совещания в проект контракта добавилось условие о целостности корпуса при ударе с разбега на полной скорости (при мощности 3000 л.с.) об «очень толстый лед», т. е. о лед большей толщины, чем при предполагаемой ледопроходимости 0,64 м {126}.

В самом конце января 1896 г. контракт был подписан. Общее наблюдение за постройкой ледокола в Копенгагене поручили старшему судостроителю Н. В. Долгорукову, наблюдавшему в это время за постройкой (и достройкой) на верфи «Бурмейстер и Вайн» императорской яхты «Штандарт». Наблюдающим за постройкой механизмов стал старший инженер-механик яхты Н. А. Пастухов.

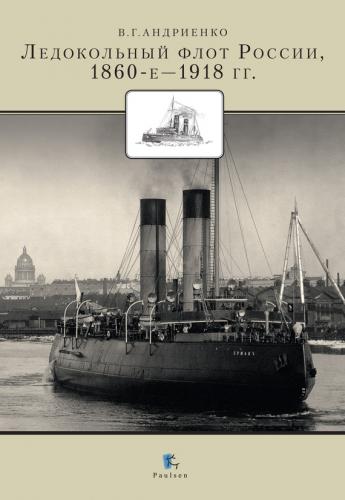

«Надежный» (это наименование ледокол получил 27 апреля 1896 г.) собирали из материалов и оборудования, поставляемых из разных стран. Так, литые штевни изготовили в Швеции, там же были заказаны оба поршня для паровой машины. 253 стальных листа для котлов и топки к ним сделали на родине «шотландских паровых цилиндрических котлов». Коленчатые и другие валы, штоки поршней, шатуны отлили в Германии; в Киле на заводе «Сименс и Гальске» изготовили динамо и паровую машину к ней.

К середине июля на стапеле находился уже весь набор судна, но в связи со спешкой по достройке и испытаниям яхты «Штандарт» темпы постройки ледокола значительно снизились. Из-за занятости механика