Die deutschen Kräfte traten in drei Armeen aufgeteilt an, in der Rheinpfalz, an der Saar und Mosel. Die 2. Armee wurde vom Prinzen Friedrich Karl befehligt, die 3. durch den Kronprinzen Friedrich Wilhelm, zu ihr gehörten auch alle süddeutschen Verbände. Gemäß dem Aufmarschplan des Generalstabes kam es zu dem Gefecht bei Weißenburg. Wörth und Spichern erlagen dem preußischen Ansturm. Es mag verwundern, dass nur gesiegt wurde, und zwar schnell.

Bei Metz sammelte der Franzosenfeldherr sein Heer, und unterlag bei Mars-la-Tour, bei Vionville, bei Gravelotte/St. Privat; am 18. August schloss das deutsche Bundesheer 180 Tsd. Franzosen unter Marschall Bazaine in der Festung Metz ein. Der andere Marschall der Franzosen, Mac-Mahon, eilte mit einem Entsatzheer nach Metz und musste, bei Sedan abgefangen, kapitulieren. Da sich Napoleon III. bei dieser Armee aufhielt, kam er in schimpfliche Gefangenschaft.

Bazaine kapitulierte am 27. Oktober, nach mehreren erfolglosen Ausbruchsversuchen und übergab die Festung den Deutschen. Das sollte schwerwiegende Folgen für ihn haben, wie wir sehen werden.

Beenden wir den kurzen Siegesbericht mit der Wiedergabe zweier Handschreiben. „Mein Herr Bruder! Da es mir nicht vergönnt war, in der Mitte meiner Truppen zu sterben, so bleibt mir nichts übrig, als meinen Degen in die Hände Eurer Majestät zu legen“, schrieb der Kaiser der Franzosen an den König der Preußen. Der antwortete im gleichen Stil: „Mein Herr Bruder! Indem ich die Um-stände, unter denen wir uns begegnen, bedauere, nehme ich den Degen Eurer Majestät an und bitte Sie, einen Offizier zu bevollmächtigen, um über die Kapitulation der Armee zu verhandeln, welche sich so tapfer unter Ihrem Befehl geschlagen hat. Meinerseits habe ich den General von Moltke hierzu bestimmt.“

Wen es wundert, dass sich der Herr Bruder zwar in die Hände seines Besiegers begeben, nicht aber für seine Armee sprechen durfte, mag bedenken, dass die Franzosen neben einem Kaiser auch noch eine Regierung hatten, die sogenannte „Regierung der nationalen Verteidigung“. Und diese setzte den Krieg fort. Trotz einiger kleinerer Erfolge wie etwa bei der Rückeroberung von Orléans oder Villersexel, war die Niederlage nicht aufzuhalten – im Februar 1871 gab es einen Vorfrieden und am 10. Mai 1871 endete der Krieg.

Das Deutsche Reich entstand, Wilhelm I. wurde Kaiser und Bismarck Reichskanzler. In Frankreich wurde die Monarchie endgültig abgeschafft.

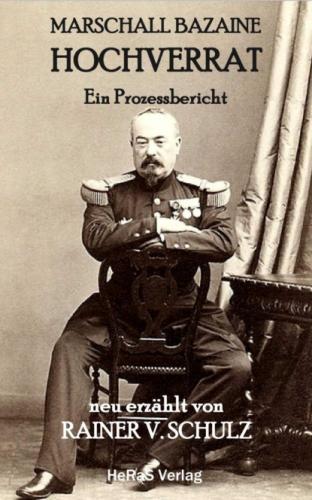

Doch Zurück zu Marschall Bazaine: Seine Kapitulation erregte in Frankreich höchste Erbitterung. Als der Innenminister Gambetta von der Kapitulation hörte, rief er aus: „Ich würde es vorgezogen haben, die Armee von Metz in ein Beinhaus verwandelt zu sehen.“ Bazaine wurde zunächst der Unfähigkeit und der Feigheit, später des Hochverrats beschuldigt. 1872 wurde er auf ei-genes Verlangen verhaftet und vor ein Kriegsgericht gestellt. Dieses Gericht trat nach einer umfangreichen Voruntersuchung im Oktober 1873 im Schloss Trianon, nahe dem Schloss von Versailles zusammen.

Der Prozess war ein Schauprozess und von Beginn an umstritten. Vicomte de Gontand-Biron, der von 1872 bis 1877 Botschafter in Berlin war, schrieb in seinen Erinnerungen: „Was man auch über den Marschall Bazaine denken mag, ich bezweifle, dass sein Proceß einen Nutzen hat. Welches Interesse haben wir, unsere Armee herabzusetzen. Die Fehler der Untergebenen vermindern diejenigen des Staats-Oberhauptes, und, wenn man Herrn von Arnim glauben darf, werden diese Verfolgungen uns in Europa nur schaden. Herr Thiers hat vergeblich gekämpft, um sie zu verhindern.“

Der Prozess erregte großes Aufsehen. Bücher wurden verfasst, die die Ereignisse minutiös darstellten oder er-örterten, ob die Niederlage Bazaines überhaupt vermeidbar war. Dazu später mehr.

Natürlich nahm auch die Presse regen Anteil am Geschehen. Ein Beispiel für viele: Zwischen 1867 und 1890 erschien in Leipzig das Blatt „Der Salon für Literatur, Kunst und Gesellschaft“, herausgegeben von Ernst Dohm, Julius Rodenberg und anderen.

Diese schickte den österreichischer Schriftsteller und Journalisten, Paul d’Abrest, nach Versailles. D’Abrest wurde als Friedrich Kohn in Prag geboren und kam schon mit zehn Jahren zu Verwandten nach Paris. 1877 wurde ihm auf Antrag die französische Staatsbürgerschaft verliehen.

Hier Auszüge aus seinem Bericht, der 1873 in zwei Teilen erschien; sein Artikel bietet einen anschaulichen Eindruck von den Ereignissen im Trianon:

DER SALON FÜR LITERATUR,

KUNST UND GESELLSCHAFT

DAS GERICHTSDRAMA IM TRIANON

Es war ein recht trauriger Herbsttag, als sich im belagerten Paris die Hiobspost verbreitete, dass die letzte Karte Frankreichs ausgespielt sei, dass Sedan ein fürchterliches Seitenstück gefunden, dass Bazaine mit seinen 150.000 Mann, mit seinen 5 Marschällen und 22 Divisionsgenerälen, mit seiner stolzen kaiserlichen Garde kapituliert, dass Metz, die jungfräuliche Veste, zum Raube des Feindes geworden.

Düster wie der aschgraue Himmel dieses 31. Oktober 1870 klang die Kunde, welche über die umzingelte Metropole hereinbrach. Im Innern begann der Mangel an Lebensmitteln fühlbar zu werden, und grausam nagten die ersten Bisse des Hungers; die Flamme der Zwietracht loderte hell auf in der Reihe der Bevölkerung, die da, für ein und die nämliche Sache bewaffnet, eine aus-gedehnte Waffenbrüderschaft bilden sollte. Vor den Toren der Stadt hatten die Verteidiger derselben bei Le Bourget nach zweitägiger blutiger Schlacht eine Schlappe erlitten, die umso bedeutender schmerzte, als der Anfangs errungene Sieg weit überholt wurde. Und nun zu dem allem das Unglück von Metz!

Das Fieber bemächtigte sich dieser ohnehin schon nervös gereizten Menge. Jeder witterte Verrat und die unheimliche Parole „Wir sind verkauft“ lief von Straße zu Straße, von Haus zu Haus, von Mund zu Mund. Sie erhob sich zuerst wie ein Gemurmel, wuchs aber zum fürchterlichen, die Luft erfüllenden Getöse. Die Trommeln rasselten unaufhörlich, in einigen Quartiers zog man an allen Strängen die Sturmglocke. Zehntausende von Bewaffneten irrten kopflos und ohne Ziel, das Gewehr auf der Schulter, die Patronentasche gefüllt, um-her. Die traditionelle Lösung der großen Paradetage der Revolution ertönte „zum Stadthause, zum Stadthause!" Und hinunter wälzte sich die Lawine von den Höhen der Buttes Chaumont, von Belleville, vom Montmartre, vom lateinischen Viertel und von den Boulevards. Dichte Gruppen, ganze Bataillone in Reih und Glied, aufgelöste Haufen, einzelne Gardisten. Alles wälzte sich dem ehr-würdigen Bau, dem „Hotel de Ville“ zu. Jeden Moment wuchs die Menge; um zwölf Uhr waren sie 5.000, um ein Uhr dreimal so viel, und um zwei Uhr starrten die Quais, die Rue de Rivoli und die Umgebung von 30.000 „intelligenten“ Bajonetten Und es fehlte nicht viel, so hätte dieser Auftritt einen tragischen Ausgang genommen; die Tobsüchtigen wollten an der Regierung von Paris Rache nehmen für die Schmach von Metz. Bazaine fühlte sich damals in der ihm angewiesenen Residenz sicher, aber Trochu und Jules Favre hätten bald für ihn gebüßt. Stundenlang hielt sie der Aufstand in einem Zimmer des Stadthauses gefangen.

Eine aufs Äußerste gereizte Menge füllte das Gemach und es ist ein Wunder, dessen sich weder la Salette noch Paray le Monial zu schämen hätten, dass die so oft angelegten Gewehre nicht losgingen. Hatte diese Regierung nicht vor drei Tagen Bazaine den „Glorreichen“ genannt, hatte sie nicht einen Journalisten, der die Nachricht der Übergabe von Metz erfahren und mitgeteilt hatte, als einen preußischen Spion zu brandmarken gesucht? Dieses Gefühl bewegte die Menge.

Als sich aber die erste Aufregung gelegt hatte, da er-schien die Kapitulation von Metz den Meisten in einem viel milderen Licht. Man dachte wohl, Bazaine hätte am Ende nicht anders zu handeln vermocht; man vermutete, dass er alle Mittel erschöpft und seine sämtlichen Kerntruppen in offener Schlacht verloren.

Mit jener Mobilität des Gedankens, welche die ständige