Es hieße die Realität verdrehen, würde ich behaupten, meine Familie hätte damals mein Interesse am Jazz, das sich in stundenlangem Radiohören manifestierte, besonders geschätzt. Aber sie hat es mehr oder weniger freiwillig toleriert. Jahre später – die GIs waren aus Österreich längst abgezogen – überredete ich meine Mutter zu einem gemeinsamen Besuch eines viel umjubelten Konzertes von Louis Armstrong mit seinen All Stars in der neu erbauten Wiener Stadthalle. Das war am 22. Februar 1959. Genau genommen handelte es sich um zwei Konzerte, eines am Nachmittag und eines am Abend. Bei der Ankunft des King of Jazz am Vormittag auf dem Wiener Westbahnhof waren 4000 Fans in der Bahnhofshalle. Bis ins hohe Alter erinnerte sich meine Mutter mit großer Freude an diesen Abend, was beweist, dass steter Tropfen den Stein durchaus höhlen kann. Übrigens erzählte mir Herbert von Karajan in den 1970er-Jahren, dass er ebenfalls – wie viele andere Prominente, so etwa Helmuth Lohner – dieses Armstrong-Konzert besucht habe. Er sei sehr beeindruckt gewesen und habe dies auch den Wiener Philharmonikern vermittelt. Die Lebensgeschichte von Louis Armstrong ist typisch für die Pioniere des Jazz: Er wurde am 4. August 1901 in New Orleans in ärmlichsten Verhältnissen geboren, lernte in einem Heim für obdachlose schwarze Kinder das Kornettspiel. Mit seinen Hot Five und Hot Seven hatte er in den 1920er-Jahren viele legendäre Aufnahmen gemacht. Später führten ihn zahlreiche Welttourneen durch alle Kontinente. In den 1950er-Jahren wurde Louis Armstrong als Sänger und Entertainer zum Weltstar. Bei erwähntem Doppelkonzert am 22. Februar 1959 in der Wiener Stadthalle lauschten 22.000 Besucher den Louis Armstrong All Stars. Armstrong, der am 6. Juli 1971 einem Herzinfarkt erlag, war später noch mehrmals in der Wiener Stadthalle, zuletzt am 10. April 1962.

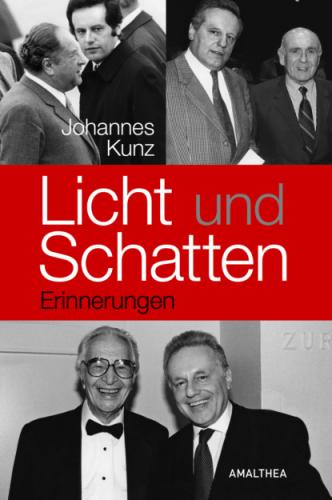

22. Februar 1959: Louis Armstrong nach seinem Konzert in der Wiener Stadthalle mit Schlagerstar Peter Kraus (Mitte) und Fatty George (rechts) in einem Garderobenraum.

Eines Tages ging ich als kleiner Bub in ein Elektrogeschäft in der Döblinger Hauptstraße, das neben Glühbirnen, Kofferradios, Batterien und Kabeln auch ein paar Schallplatten feilbot. Unter diesen wenigen Platten, die im Angebot des kleinen Ladens waren, fand ich eine Scheibe mit Louis Armstrong und seinem Orchester: »When The Saints Go Marching In« in einer Aufnahme vom 13. Mai 1938 war auf der einen Seite dieser Single – auch ein für die damalige Zeit neuer Begriff, schließlich waren meine Eltern noch mit Schellacks aufgewachsen – zu hören. Diesen Traditional kannte ich natürlich schon aus dem amerikanischen Soldatensender. Auf der Rückseite befand sich eine Aufnahme von »Bye And Bye« vom 18. Dezember 1939. Ich legte also mein sorgsam angespartes Taschengeld auf den Ladentisch und erwarb die erste Jazzplatte meines Lebens, die ich nach wie vor sorgsam hüte und zu der sich im Laufe der Jahrzehnte eine Sammlung von Platten, Jazz-CDs und Jazz-Videos gesellt hat. Und so war ich Wiener Nachkriegskind glücklich und stolz, zwei Armstrong-Titel, die hierzulande noch ein paar Jahre zuvor unter den Nazis geächtet gewesen wären, auf Schallplatte mein Eigen zu nennen.

Zu dieser Zeit – als Kind nahm ich daran natürlich noch nicht Anteil – hatte sich in Wien bereits so etwas wie eine Jazzszene entwickelt. Im Strohkoffer, einem Clublokal, gab es Ausstellungen, Lesungen und Jazzabende. Hier konnte man zum Beispiel Friedrich Gulda und Joe Zawinul solo oder vierhändig am Klavier erleben. Und auch der Name Fatty George war der ständig steigenden Zahl von Wiener Jazzfreunden bereits ein Begriff. Dieser Klarinettist und Altsaxofonist, der eigentlich Franz Preßler hieß, hatte am Konservatorium und an der Musikakademie studiert, ehe er ab 1945 in amerikanischen Clubs spielte, dann nach Deutschland ging, 1952 in Innsbruck Fatty’s Jazz Casino eröffnete und ab 1955 wieder in Wien spielte. Hier sollte er ab 1958 Europas größtes Jazzlokal jener Zeit, Fatty’s Saloon, etablieren.

Schon bald nach Kriegsende war es zu den ersten großen Wien-Gastspielen amerikanischer Jazzgrößen gekommen. Von einigen dieser Konzerte aus den 1950er-Jahren gibt es sogar Live-Mitschnitte auf Schallplatte und mittlerweile auch auf CD, was dem rührigen Klaus Schulz, dem profundesten Chronisten des österreichischen Jazz, zu verdanken ist. So gastierte am 18. November 1954 der Vibrafonist Lionel Hampton im Wiener Konzerthaus. Einige Monate zuvor war der Klarinettist Woody Herman mit seinem Orchester in Wien. In den Folgejahren machte in Wien alles Station, was im Jazz Rang und Namen hatte: Ella Fitzgerald, Oscar Peterson, Gene Krupa, Dizzy Gillespie, Roy Eldridge, Stan Kenton, Count Basie, Benny Goodman, Duke Ellington, Miles Davis, John Coltrane, Nat King Cole, Quincy Jones und Stan Getz. Ein besonderer Höhepunkt war ein Konzert des Trompeters Harry James mit Big Band in einem Zelt auf dem Wiener Messegelände für 8000 Menschen am 20. Oktober 1957. Dieses Konzert geriet – nicht zuletzt durch eine Liveübertragung im neuen Österreichischen Fernsehen – zu einem so fulminanten Erfolg, dass die Band noch für ein paar Tage an die Renaissancebühne verpflichtet wurde. Mit dabei war der großartige Drummer Buddy Rich, der Jahrzehnte später mit eigenem Orchester in Wien Sammy Davis jun. und Frank Sinatra begleitete.

Wenn vom Jazz im Nachkriegs-Wien die Rede ist, muss auch Horst Winter erwähnt werden. Er gründete hier das Wiener Tanzorchester (WTO). Der 1914 im oberschlesischen Beuthen als Sohn eines Bankbeamten geborene Winter hatte mit Erwin Halletz an Saxofon und Klarinette sowie Heinz Neubrand am Klavier exzellente Musiker in seinem Orchester. Ab 1950 spielten in seinem Horst Winter Tanzorchester (HWT) auch die Saxofonisten Hans Koller und Karl Drewo. Im Frühjahr 1995 hatte ich übrigens die Freude, als Konzertveranstalter mit dem im 81. Lebensjahr stehenden Horst Winter einen umjubelten Evergreen-Abend im Konzerthaus zu organisieren.

Die bereits erwähnte Stadthalle war natürlich – neben dem Konzerthaus – der Jazz-Hotspot in Wien. Der wohl wichtigste Bandleader des großorchestralen Jazz, Duke Ellington, spielte hier am 15. November 1958, nur wenige Monate nach Eröffnung der Stadthalle, zum ersten Mal. 5000 Fans waren dabei. Anfang der 1950er-Jahre manifestierte sich eine Krise des Big Band Jazz. Aus ökonomischen Gründen lösten sich manche Orchester auf. Das Duke Ellington Orchestra hatte 1956, also zwei Jahre vor dem Konzert in der Wiener Stadthalle, ein triumphales Comeback beim Newport Jazz Festival gefeiert. Am 18. Oktober 1959 kehrte der »Duke« übrigens gleich mit zwei Konzerten an einem Abend in die Wiener Stadthalle zurück. Ellington, Jahrgang 1899, schrieb mehr als 2000 Kompositionen, von denen viele zu Jazz-Standards wurden. Am 24. Mai 1974 starb er in New York an den Folgen einer Lungenentzündung.

Apropos Newport Jazz Festival: Am 15. Oktober 1959 gastierte diese Großveranstaltung am Wiener Vogelweidplatz. Mit dabei waren der Bebop-Trompeter Dizzy Gillespie, der berühmte Blues-Sänger Jimmy Rushing, Trompeter Buck Clayton und Willis Conover vom Radiosender Voice of America als »Master of Ceremonies«. Wieder gab es zwei Konzerte an einem Abend, was beweist, welche Attraktivität der Jazz damals hatte.

Und am 30. Oktober 1959 konnte man Benny Goodman, den »King of Swing«, mit seinem Orchester in der Wiener Stadthalle erleben. Dieser Klarinettensuperstar entfachte wahre Begeisterungsstürme beim Publikum. Neun Jahre später, am 30. Mai 1968, interpretierte Benny Goodman, der auch in der Klassik einen hervorragenden Namen hatte, mit dem Wiener Barockensemble im Großen Musikvereinssaal das Klarinettenkonzert von Wolfgang Amadeus Mozart. Dirigent war Theodor Guschlbauer. Bis in die Gegenwart erweisen sich große Jazzsolisten wie etwa Pianist Keith Jarrett oder Trompeter Wynton Marsalis immer wieder als großartige Klassikinterpreten. Unser Wiener Pianisten-Genie Friedrich Gulda ging den umgekehrten Weg, von der Klassik zum Jazz. Und am 10. Oktober 1974 war Benny Goodman wieder mit Jazz in der Wiener Stadthalle zu erleben.

Am 22. April 1960 verzauberte Nat King Cole, der hierzulande weniger als Jazzpianist denn als Sänger bekannt war, seine große Fangemeinde in der Wiener Stadthalle.