In der Woche, als wir nach jüdischem Trauerbrauch für meinen Vater Schiwe saßen, sahen wir uns alte Fotos von ihm an: als ein pausbäckiger Junge in Mütze, Jacke und langen Strümpfen, der auf einem gepflasterten Gehweg seiner polnischen Heimatstadt Ostrów Mazowiecka vor seiner Schwester Riwka (die damals Regina hieß) und seinen Eltern Zindel und Ruchela hermarschiert; als ein sonnengebräunter, inzwischen deutlich schlankerer junger Bursche, der im Kibbuz En Charod auf einem Pony reitet. Als Kadett der israelischen Luftwaffe war er dann wieder ziemlich füllig, trug inzwischen jedoch Schnurrbart. Auf den Fotos von seiner Hochzeit mit meiner schönen jungen Mutter – er war 34, sie 23 – strahlt er übers ganze Gesicht, während er die Hochzeitstorte anschneidet. Mit mir als Kleinkind ist er am Strand zu sehen, und die Fotos von ihm in diversen amerikanischen Nationalparks müssen in den Jahren zwischen 1977 und 1980 entstanden sein, als Hannan für die Ausbildung des Bodenpersonals der israelischen F-15-Kampfjets am Produktionssitz des Luftfahrt- und Rüstungsunternehmens McDonnell Douglas in St. Louis, Missouri, zuständig war. Hannan, der unbestimmt lächelt. Hannan, das Rätsel.

„War er eigentlich immer schon so?“, fragte ich seine Cousine Noemi, deren ursprünglicher, polnischer Name „Emma“ gewesen war. Damit meinte ich: umgänglich, aber distanziert, unnahbar. „Oder hat erst der Krieg ihn so werden lassen?“ „Immer schon, er war immer schon so“, antwortete sie. „Mit dem Krieg hat das nichts zu tun.“ Noemi-Emma, die fünf Jahre jünger war als mein Vater, war von der Sowjetunion in den Iran gefahren und von dort weiter nach Palästina – zusammen mit meinem Vater und beinahe eintausend anderen jungen Flüchtlingen. Ihre Antwort erleichterte mich, fast war ich stolz auf meinen Vater, dass er sich nicht hatte unterkriegen lassen – ich ahnte ja noch nicht, dass die Erwiderung meiner Großcousine eine bloße Formel war. Wie so viele „Kinder von Teheran“ wies Noemi – die sieben Jahre alt war, als der Krieg ausbrach, in dem sie ihre Mutter, ihren Vater und ihren einzigen Bruder verlieren sollte – die Vorstellung weit von sich, diese Vergangenheit hätte sie oder ihre Cousins auf irgendeine Weise gezeichnet. „Wir haben den Krieg bewältigt“, sagte sie, „wir sind Israelis geworden.“

Als Salar nach meinem Vater fragte, erzählte ich ihm, was Noemi zu mir gesagt hatte. „Wenn ich daran zurückdenke, werde ich immer ein bisschen skeptisch“, meinte ich, „was dieses ‚Bewältigen‘ des Krieges angeht, und dass sie danach voll und ganz Israelis geworden seien.“ In den linksliberalen Akademikerkreisen, in denen wir beide uns bewegten, wurde Israel damals zunehmend kritisiert, infrage gestellt, ja richtiggehend abgelehnt, und oft ertappte ich mich dabei, wie ich halbherzig das verteidigte, was ich meine Heimat nannte, viele meiner Freunde jedoch als „das zionistische Projekt“ bezeichneten.

Und je länger ich in New York lebte, desto mehr vermisste ich das Leben in Israel – seine Gerüche, den immer blauen Himmel, die Strände bei Sonnenuntergang –, während mich zugleich die israelischen Politiker und ihre Politik so sehr beunruhigten, dass ich mir ernsthafte Sorgen um die Zukunft unseres Landes machte. Dabei war es nicht nur Israel als solches, sondern die Vorstellung einer nationalen Zugehörigkeit überhaupt, die ich nicht mehr ohne Weiteres für bare Münze nehmen konnte. Schließlich hatte ich mir, wie viele meiner Kommilitonen, die in den 1990er-Jahren an amerikanischen Universitäten ihr Studium absolvierten, die Erkenntnis des Politologen Benedict Anderson zu eigen gemacht, dass Nationen keineswegs historisch ehrwürdige, gleichsam ewige Wesen waren, sondern vielmehr imagined communities, „vorgestellte Gemeinschaften“, die durch ihre geteilten Gründungstexte, Symbol-bilder und Gedenktage überhaupt erst zu einer Gemeinschaft wurden. Wie viele andere Nachwuchswissenschaftlerinnen hatte ich Jahre damit zugebracht, mir darüber den Kopf zu zerbrechen, wie solche Gemeinschaften „konstruiert“, „imaginiert“ und „manipuliert“ wurden. Aber nun, im Angesicht der Fluchterfahrung meines Vaters, erschien mir dieses Modell plötzlich nicht mehr erkenntnisfördernd – ich konnte mir damit ja noch nicht einmal einen Reim auf die Wendungen meines eigenen Lebens machen.

„Nationen können was Schönes sein“, meinte Salar, „nationale Rituale auch, ein nationales Zugehörigkeitsgefühl – das alles erscheint herrlich, vor allem, wenn man es verloren oder nie gehabt hat.“

„So einfach ist das nicht“, erwiderte ich, aber eigentlich war ich für seine Bemerkung dankbar. Ich fragte mich, ob mein Vater sein Leben mit Freunden oder mit Fremden geteilt hatte, mit anderen Menschen als uns, seiner Familie. Wie der Psychiater und Traumaexperte Dori Laub schreibt, der selbst als Kind den Holocaust überlebt hatte, ist das Leben vieler jüdischer Überlebender nach dem Krieg entscheidend davon beeinflusst worden, dass die mehr oder minder unbeteiligten Zeugen der Vernichtung – und nicht selten auch die anderen Opfer – jegliche Empathie vermissen ließen, woraus bei den Betroffenen ein Dasein in sozialer Isolation und ohne Freunde resultierte. Langsam begann ich mich zu fragen, ob derartige Mechanismen nicht auch das Leben meines Vaters entscheidend geprägt haben könnten – und damit auch mein eigenes, das von seiner Distanziertheit so sehr beeinflusst worden war. Natürlich konnte ich noch nicht ahnen, wie sehr sowohl Salars Anteilnahme an der Geschichte meines Vaters und mein eigener Anteil daran als auch mein späteres Anteilnehmen an den Geschichten anderer und wiederum die Teilnahme anderer an meiner eigenen Geschichte das Buch prägen würden, von dem ich ja noch gar nicht wusste, dass ich es einmal schreiben würde – das alles wurde mir erst im Laufe meiner Recherchen klar, als ich immer tiefer in die Vergangenheit meiner Familie vordrang und dabei erkannte, wie komplex und vielfältig ihre Verwobenheit mit anderen Vergangenheiten war. Noch wusste ich nicht, dass aus dieser Quelle alle Hoffnung – und auch alles Herzweh – meines Buches strömen würde.

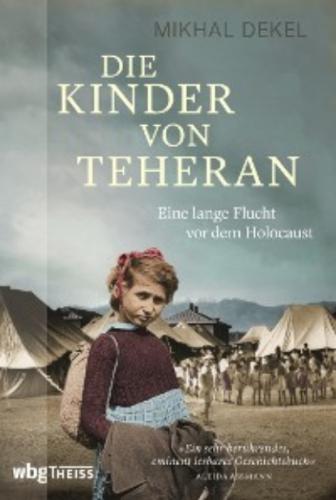

Aber die Erwähnung der „Kinder von Teheran“ in dem Artikel des Iranian weckte immerhin meine Neugier. Zum ersten Mal kam mir der Gedanke, dass Teheran ja nicht nur der rettende Ort war, von dem aus mein Vater nach Israel kam, sondern auch der Ort, wo er während des Krieges tatsächlich gelebt hatte. Und das warf unweigerlich weitere Fragen auf: Wie war er überhaupt im Iran gelandet? Hatte die iranische Regierung die jüdischen Flüchtlingskinder tatsächlich mit offenen Armen empfangen, wie Abbas Milani behauptete, oder war ihr Eintreffen dort ein bloßes Ergebnis des Zufalls? Der Name „Iran“ bedeutet ursprünglich „Land der Arier“. Hatten diese persischen Arier vielleicht meinem Vater das Leben gerettet?

Und so begann ich, ganz allmählich, der weiten Reise meines Vaters von Polen in den Iran nachzuspüren. Ich las und las, und ich schmiedete Pläne für eine Reise nach Ostrów Mazowiecka, wo mein Vater geboren war, und von dort weiter an einige andere Orte, wo er sich aufgehalten hatte, nachdem er bei Kriegsausbruch über die Grenze zur Sowjetunion geflohen war. Ich folgte seinen Spuren durch ehemals sowjetische Grenzstädte und zur Deportation in eine sibirische „Sondersiedlung“, dann weiter nach Usbekistan, wo er, wie ich herausfand, an Bord eines Schiffes mit Ziel Iran gegangen war, bevor er nach Indien und schließlich – endlich – in das britische Mandatsgebiet Palästina kam. Am 19. Februar 1943 erreichten Hannan, seine Schwester und ihre Cousine ihr Ziel. Mehr als 20 000 Kilometer hatten sie zurückgelegt, den halben Erdumfang, bis sie von Polen nach Palästina gelangt waren. Ich selbst begab mich langsam, vorsichtig, auf die Spuren ihrer Odyssee, ohne eine vorgefasste Theorie, ohne Modell oder festen Fahrplan – „den Akteuren folgen“, würde das der Soziologe Rogers Brubaker nennen –, anstelle irgendwelcher Vorannahmen. Ich folgte den „Kindern von Teheran“ nicht auf einer Reise aus dem „Elend der Diaspora“ in das rettende „Land der Verheißung“, und eigentlich noch nicht einmal von Punkt A nach Punkt