Окурок тлел, дотлевал в согнутых, сцепленных грязным заскорузлым кольцом пальцах.

– Простой! – Уховерт хохотнул. – Мы нынче все не простые. Нынче – власть народа. Смекай, значитца, чья власть? На-а-аша. То-то же. Щас всякий-каждый – до верхов долезть может. И с самим Лениным балакать. Никитка – балакал.

– Не верю!

Насмешка изогнула табачные губы Лямина.

– А я – верю. Толку что не верить?

– Ладно, – мирно сказал Лямин. – К сведению принял. И что это означает?

– Как – что?

Уховерт, не мигая, глядел в заросшее щетиной лицо Лямина.

– Мы можем ужесточить режим охраны?

– А-а, вот ты о чем. – Лешка плечами пожал. – Хочешь, и ужесточай. Веселись в свое удовольствие. Надо же им отомстить, негодяям.

«Гляди ж ты, как всем нам они насолили».

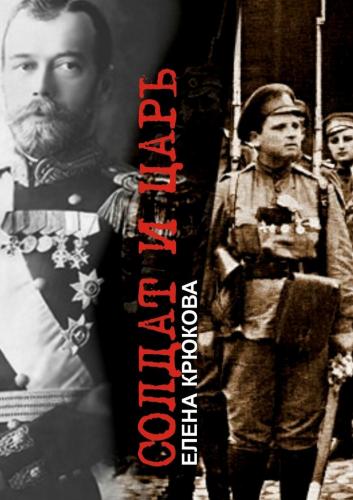

Вспомнил, как царицу в газетах рисовали отвратной проституткой, чернобородого Распутина рядом с ней – грозным остроклювым коршуном, только без порток, а царя – с длинными хищными зубами, и кровь с клыков на мундир каплет.

Кровавые! Изверги!

«Вместо того, чтобы их пустить в расход где-нибудь в проходном дворе – мы тут их бережем, стережем. Сметанкой кормим, яйцами. Свежий хлеб на рынке повара покупают, да чтоб калачи еще теплые были».

Дрогнул спиной. Свел лопатки.

«Надо что-то резкое, злобное сказать. А то подумает: я тряпка, тюхтя. Или что я с царями в сговоре».

– И то правда. Спасибо, надоумил.

* * *

Их было трое, и все уже под хмельком.

Как Михаил затесался меж них, он толком не помнил.

Сначала комиссар отпустил погулять: вроде как вознаградил. «Кумекает, паря, што мужикам тожа надоть отдыхнуть!» Чей голос выпалил это Лямину в самое ухо? Он даже не обернулся – как шел по темной улице, так и шел. Чуть впереди этих троих.

Куда шли? В Тобольске не загуляешь с размахом, это тебе не Москва, не Питер. И даже не Самара. «Ой, Самара-городок, беспокойная я…» – сами вылепили губы. Помял пальцем верхнюю губу: простыл намедни, там, где усы пробивались жесткой грубой щетиной, выскочил крупный, с ягоду черники, чирей.

Однако шли гулять, это он хорошо помнил.

– Беспокойная… я… успокой… ты…

Фонарь висел над головой переспелым желтым яблоком.

– Меня…

Когда шли по улице Туляцкой – навстречу трое.

«Их трое, да нас же четверо, отобьемся, если что».

Шаги срезали расстоянье. Подошли ближе. Вот уже очень близко. Офицерские погоны.

– Беляки, – плюнул вбок Андрусевич, и слюна на усе осела, – вот тебе нумер…

Мерзляков подобрался, под расстегнутой курткой – Лямин увидел – подтянул ко хребту живот. Готовился.

– Ненавижу, – тускло сказал Андрусевич. Глубже надвинул на глаза кепку.

– Я лютей ненавижу, – бросил Люкин. И визг кинул в ночной холодный, черный воздух:

– Ненавижу-у-у-у!

Офицеры встали.

«Откуда? С какого припеку? Кто завез? Сами приехали? Брать. Расстрелять на месте?»

Мысли