—Empieza con un OxyContin —dice.

Me está tentando. Ahí, en su mesa abarrotada, hay un montón de pastillas.

La mujer elige una y dice:

—Estas son oxicodonas.

—Es lo mismo —le responde él.

—En realidad no. Una es de liberación prolongada, la otra no. Una es de larga duración... —le dice mientras juguetea con la pastilla entre los dedos.

—No seas una friki de las drogas —la interrumpe sonriendo, inclinando su robusta cabeza de buitre y su cuello fino.

¿Será que me quedo mirando de manera insinuante las drogas? No sé, pero el tipo se siente lo bastante inspirado para decirme:

—Tengo Xanax.

Se saca una pastilla azul de un bolsillo lleno de pelusas. La pastilla tiene escrito en mayúsculas «Xanax». Estoy siendo cuidadosa al leerlo primero, ¿verdad? Quizás es ahí donde cometo el error.

Busco un vaso de agua. El tipo tiene una moto, una vieja BSA, desmontada sobre periódicos en la cocina.

—Mola —le digo.

Se encoge de hombros.

—250 cc. De la vieja escuela.

Mientras el Xanax penetra con sigilo en mi sangre, seguimos con el rollo de la moto.

—Tienes más pinta de manejar una de 350, o incluso de 550 —me dice.

Me pasa una botella abierta de whisky americano, Maker’s Mark, y eso me recuerda todavía más a una fiesta que el olor a cerveza rancia. Me hace recordar una noche, en la costa, tú y yo durmiendo en nuestros sacos de dormir unidos, acurrucados el uno junto al otro, en la arena húmeda y fría, rodeados de juncos, juncias y hierbas; esas noches en las que intentábamos averiguar dónde acababa uno y dónde comenzaba el otro. Siento una ola de calor por mis venas. La mujer se arrima a mí, ambas apoyadas en la nevera, muslo con muslo. Soy más alta que ella.

Me deshago en un tímido derroche de necesidad demente.

—Y como el buen vino, estoy hecha para las borracheras —digo para ocultar que me acabo de ruborizar, y doy un trago. Ella también bebe.

Resulta que el tipo tiene otra moto en la parte trasera, una de 350, y me ofrece montarla, y le digo que yo no me monto en una máquina como esa, solo en motos de cross, y él me responde «viene a ser lo mismo», y sus palabras suenan adormiladas y llegan a mí tenuemente, y el tipo es mayor de lo que parecía al principio, ambos lo son, y la quemazón del whisky siempre me pone contenta, y sé que dije que estaría en casa, querido, pero este tipo de cosas suceden.

Lo que siento mientras estoy en esa cocina es cómo los humanos son a la vez tan defectuosos y tan perfectos, y siento que quiero compartir mi cuerpo con otros. ¿Te acuerdas de tu antiguo perro? Así es como me siento; quiero abalanzarme sobre la gente, respirar sus alientos, lamer bocas de extraños.

No conozco a estos dos, pero ¿a quién llegamos a conocer de verdad, más allá de la piel? ¿Cómo se llega más allá?

Para cuando saco la moto, llevábamos tanto tiempo en el apartamento que se me había olvidado que el sol aún estaría brillando, pero ahí está. Quién lo iba a decir. En lo alto, y mis ojos llenándose de su luz.

¡Creo que hasta la moto está liberando feromonas! Me gusta tanto, así de repente. Tengo la mente espesa y las esperanzas por los aires. Coloco las piernas alrededor de la moto, el motor desprende calor y se mueve lo bastante rápido como para decidir por mí. Cuando intento frenar, tomo una mala decisión; giro la muñeca hacia atrás, aprieto el acelerador, golpeo el borde de cemento de un aparcamiento, luego me meto por un sendero que me lleva a la parte trasera de una lavandería y me caigo. Todo a cámara lenta.

Así que cuando te vi y me preguntaste que dónde había estado aquellos días y te dije que fuera, a lo que me refería era a fuera de combate.

No es que quisiera ser poco comunicativa, mi cielo. A veces nuestra mayor fortaleza es también nuestra mayor debilidad, ¿verdad? Una vez aquí, ya no pude irme. Se aseguraron de que estuviera toda la noche despierta. Nos mantuvimos despiertos, nos cuidamos los cuerpos los unos a los otros. Ahora estoy en casa. No tenías que irte. Odio cuando te largas hecho una furia. ¿Fue por… la camisa?

Sí.

Tu camisa era magnífica. Seguro que aún sigue allí. Nadie se daría cuenta de lo magnífica que es esa camisa, impregnada con esa intensa esencia tuya.

¿Tus zapatos? No estoy segura de si aún estarán por ahí.

Pero yo estoy aquí, con pastillas robadas para ti, en el bolsillo, preparada para hacerte tortitas caseras.

¡Esto es amor!

Así es cómo funciona el amor.

Llámame.

El Arboreto

Las cosas comenzaron a cambiar cuando Colin y yo firmamos los papeles. Compramos un terreno al que los lugareños llamaban El Arboreto. Era un terreno angosto junto a la autopista, a la sombra del Monte Hood, a una hora en coche a las afueras de Portland en condiciones de tráfico normales. Consistía en casi una hectárea de árboles y una vieja casa de campo todavía en pie en una franja de terreno que, de no ser por ello, se habría destinado al desarrollo comercial. Era un lugar olvidado, prácticamente abandonado, en el cual el mundo estaba sin asfaltar y era suntuoso, semisalvaje, con abundantes campos de hierba y tierra húmeda. Me enamoré por completo del huerto en la parte de atrás. Era como una amalgama de gente; cada árbol con su propia postura. Los perales y los cerezos eran más bajos, con ramas raquíticas. Los manzanos se veían muy agraciados. Recortados en el cielo en líneas oscuras como trazos de tinta, sexys y decadentes, con largas y retorcidas ramas doblegadas por sus pesados frutos.

Enseñaría a nuestras niñas a dibujar afuera en el huerto, criando a nuestros bebés en este paraíso terrenal.

Conocerían cada árbol como si fueran parientes cercanos. La casa rondaría sus sueños cuando crecieran. Yo aún deambulaba por los pasillos de la casa de mi infancia por la noche. ¿Quién no? Sería un regalo criarlas cerca de la tierra. Además, no había ninguna regla en ese tramo rural, ningún contrato, restricción o asociación de propietarios que nos cobrara tasas y nos forzara a cortar eso que hacían pasar por césped.

Estaba preparada para dejar la ciudad atrás.

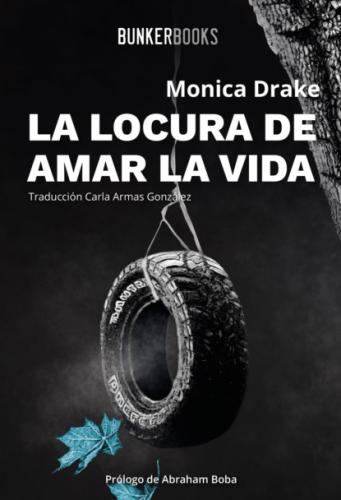

Un columpio hecho con una rueda estrecha de un Ford T colgaba de una cuerda deshilachada. Empujé la rueda y la dejé balancearse de un lado a otro.

—¡Chicas, mirad! —les dije.

Pero se habían quedado rezagadas, abriéndose paso entre la hierba alta y el suelo áspero. Aún eran muy jóvenes. No podía imaginar qué más podría necesitar un niño aparte de tierra, manzanas frescas en otoño y un buen columpio.

Había un manzano silvestre desparramado como una mano abierta justo detrás de la puerta lateral de la casa, esparciéndose en un conjunto de hojas casi negras y magenta oscuro. Otro árbol, alto y enjuto, vestía una corteza anaranjada que se pelaba como una piel quemada por el sol. Había un frondoso pinar en la parte trasera, y cada árbol se presentaba como un amigo, sensible y acogedor.

El jardín delantero quedaba a la sombra de un sauce llorón cuyas ramas abarcaban un tramo lo bastante amplio para esconder por completo un Cadillac desconchado tras una cascada de hojas. Lo sé porque atravesé la frondosa cortina de sus colgantes ramas amarillentas. La primera vez que pasé por debajo del árbol, las hojas eran increíblemente gruesas. Sin embargo, justo detrás de esa cortina, todo se abría y había espacio para mantenerse erguido. Era una fortaleza natural. Y allí estaba el Cadillac, que con toda probabilidad había sido aparcado