Wir waren drei Jahre zusammen. Dann ging ich nach Kalifornien und sie nach Europa.

***

Für meine sexuelle Bildung war also gesorgt. Das war schließlich auch gar nicht so schwierig. Für meine künstlerische Bildung hatte ich jedoch noch einen weiten, weiten Weg zurückzulegen.

I’m sittin’ here wondering

if a match box’ll hold my clothes.

I ain’t got no matches but I sure

got a long way to go.

– Carl Perkins

Meine nächste Erleuchtung hatte ich dann in der Orchestra Hall, dank Fritz Reiner und der Chicago Symphony. Jeden Mittwoch nachmittag ging ich zur Matinee-Vorstellung; Studentenkarten kosteten zwei Dollar. Es war ganz gleich, was gespielt wurde – schließlich war es Fritz Reiner, und da mußte es gut werden. Man bekam natürlich die schlechtesten Plätze im ganzen Saal, aber was machte das schon? Es war die Orchestra Hall, und es kostete nur zwei Dollar.

Ich zahlte meinen Obulus und kletterte die Treppen bis ganz nach oben. Vor mir öffnete sich ein wundervoller Saal, als ich die Tür von Rang sechs aufstieß. Ich suchte mir einen Platz, mein Kopf stieß fast an die Decke, aber das war schon in Ordnung. Schließlich war es eine verzierte, barocke Decke, geschnitzt und bemalt, die einen tollen Anblick bot. Es war wie die erste Abwärtsstrecke einer Achterbahnfahrt. Es ging steil nach unten. Wenn das eine Jahrmarktsattraktion gewesen wäre, hätte sie die aufregendste Fahrt von allen geboten, denn es ging fast geradewegs nach unten. Ich bekam ein bißchen Höhenangst. Aber da hörte man schon das Orchester, das sich einstimmte. Die Akustik war phantastisch. Im Durcheinander der Instrumente lagen so viele Möglichkeiten. Der Klang der Leere, aus dem schließlich etwas Wohlgeordnetes entstehen würde.

An jenem Tag hatte ich nicht einmal ein Programm gekauft. Ich wollte bloß dasitzen und die Welle über mich hinwegspülen lassen, wollte fühlen, wie die Töne des Orchesters heranschwollen, gegen die Decke prallten und von der Decke über den obersten Balkon strömten, über meinen Kopf und meine Schultern, bis sie hinter mir eintauchten. Ich saß immer in der letzten Reihe, so daß ich die Wand im Rücken hatte, während die Musik durch den Saal wirbelte, bis sie meinen Kopf erreichte, unter meinen Füßen hindurchtauchte und schließlich wieder vom Balkon herabtroff. Es war eine sehr sinnliche Erfahrung; die beste, um klassische Musik zu genießen.

Fritz Reiner kam auf die Bühne. Plötzlich verstummte alles. Und dann begann die Musik. Weich und sanft, eine Welle nach der anderen. Jede Woge brachte einen neuen Höhepunkt. Es hatte etwas Ozeanisches an sich, es war wie das Meer. Wie gesagt, es war, als ob Wasser über mich hinwegströmte. Es zog mich nach unten, ich ertrank in weichen, modernistischen Klängen. Es war so wunderbar, und ich hatte keine Ahnung, was es war. Aber es ging weiter und weiter; ich wollte nicht, daß es je wieder aufhörte. Es erinnerte so sehr an das Meer, daß es mich bis in die Mitte des Atlantik transportierte. Ich war umgeben von Wasser. Und ich dachte, was ist das für Musik? Wer ist dieser geniale Komponist? Wer ist dieser Mann?

Schließlich war es zu Ende, aber der Bann wirkte noch nach. Sofort stürzte ich zum Platzanweiser und holte mir ein Programm; ich blätterte eilig bis zur Seite dieser Vorstellung, und da stand es … Claude Debussy, „La Mer“. Es war das erste Mal, daß ich Debussy-Musik live gehört hatte, und zum erstenmal „La Mer“. Ich wurde zum Fanatiker – zum Debussy-Fanatiker. Später fand ich ihn in Bill Evans’ Musik wieder. Mein Lieblingspianist spielte Debussy in Jazz! Phantastisch. Diese Weichheit. Der französische Romantizismus des frühen 20. Jahrhunderts, diese schlichte Schönheit … im Jazz? Tja … das mußte ich auch ausprobieren! Ich verbrachte viel Zeit damit, diesen inneren Ausdruck, diese Toncluster hinzubekommen. Vielleicht werde ich es eines Tages auch richtig gut können. „Üben, üben, üben.“

Auch die Theaterszene war in den Fünfzigern sehr lebendig. Broadway-Theater kamen auf ihren Tourneen mit den heißesten Bühnenstücken und Musicals auch nach Chicago; die Häuser lagen alle direkt in der Nähe des Colleges. Ich versuchte, so viele Stücke zu sehen wie nur möglich. Beispielsweise Tennessee Williams’ „Plötzlich im letzten Sommer“, bei dem Diana Barrymore die Rolle übernahm, die Liz Taylor in der Filmversion innehatte, in der darüber hinaus auch noch Katherine Hepburn und Montgomery Clift mitspielten. Diesen Streifen sollte man unbedingt gesehen haben, es gibt ihn auch auf Video. Aber auf der Bühne war es noch ungleich besser. Wie Diana Barrymore am Ende aufschrie: „Sie hatten ihn verschlungen“, ließ einem das Blut gerinnen, der Schmerzenslaut einer verzweifelten Seele aus dem Abgrund der Hölle. Das Publikum war wie gelähmt, so viel Kraft hatte ihr Spiel. Der Schmerz dieser Zeilen. „Sie hatten ihn verschlungen.“ Überwältigend.

Die nächste Saison brachte Rip Torn und Geraldine Page in „Süßer Vogel Jugend“. Ein großartiges Theaterstück, toll geschrieben. Und brillant aufgeführt! Die unvergleichliche Geraldine Page in der Rolle der unvergleichlichen Prinzessin Kosmonopolis. Etwas Besseres konnte ich mir kaum vorstellen … und das für nur 2,50 Dollar. Ich fand es großartig. So viel Inspiration steckte im Theater der Fünfziger. Ich wollte auch daran teilhaben. Ich wollte solche Stücke aufführen – sie schreiben – oder Regie führen. Ich wollte Teil dieser Energie sein. Ich wollte meinem Leben eine Bedeutung geben. Ich wollte diese Leidenschaft, die ich auf der Bühne sah. Ich wollte dabeisein!

Und dann kam die „West Side Story“, mit Chita Rivera und Larry Kert aus der Original-Broadway-Besetzung. Ich wußte erst nicht, was mich erwartete. Romeo und Julia als Gangmitglieder in New York? Nun ja, vielleicht war das was. Musik von Leonard Bernstein/Stephen Sondheim … das mußte eigentlich gut sein. Verdammt, es war brillant. Die Musik war überragend. Großartige Motive wie von Aaron Copland. Tolle Rhythmen. Balladen von Liebe und Leid, die noch heute in der Jukebox meines Kopfes gespeichert sind. Eine heiße, brennende, ansteckende Tanzvorstellung von Jerome Robbins! Und eine tragische Liebesgeschichte … schließlich Tod. Was konnte sich ein junger Student mehr wünschen? Es war die beste Musicalvorstellung, die ich jemals sah. Die perfekte Kombination von amerikanischer Musik, Tanz und Theater. Nach wie vor ist es für mich das absolute Glanzlicht aller Broadway-Musicals. Und so etwas wollte ich auch machen. Ich wollte alles. Ich war gierig und lüstern und sehnte mich unbeschreiblich nach dieser Art von Leidenschaft. So ein tiefes Gefühl wollte ich auch empfinden … für die Kunst.

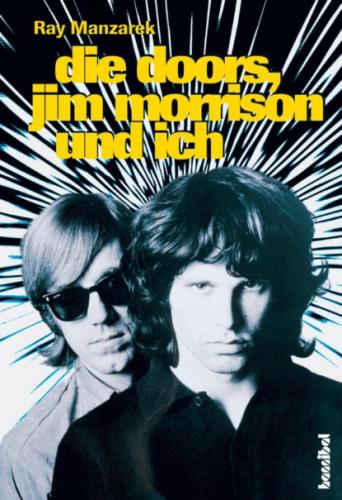

Jim Morrison ging das genauso. Er hatte auf die eine oder andere Art dieselben Erfahrungen und Begegnungen mit der Kunst gehabt wie ich. All diese kleinen Erleuchtungsmomente sind ein Teil der Seele der Doors. Diese kleinen Momente von Licht, Klarheit und Inspiration brachten uns zusammen, und wir wollten sie auch in unsere Musik einbringen. Jim war ebenfalls begeistert von Tennessee Williams. Er liebte sein Gesamtwerk, und er war auf diesem Gebiet sehr beschlagen. Er sah sich selbst ein bißchen wie Chance Wayne. Auf dem College in Florida war „Die Katze auf dem heißen Blechdach“ aufgeführt worden, wobei Jim die Bühnenausstattung übernommen hatte. Ob er auch selbst mitspielte, weiß ich nicht. Aber sein Bühnenbild war wirklich eindrucksvoll. Er nahm ein Dia mit einer Krebszelle – Big Daddy stirbt in dem Stück an Krebs – und projizierte es an die hintere Bühnenwand. Dann ließ Jim die Zelle während des Stücks ganz langsam, aber unaufhörlich vergrößern. Am Schluß des Stücks – wenn herauskommt, daß Big Daddy den Krebs nicht besiegt