Более полугода «Силач», зачисленный 1 февраля 1892 г. в класс портовых судов, ремонтировали и готовили к переходу. От существенных переделок на судне отказались, поставив только дополнительный рангоут и увеличив число бортовых портиков шпигатов. Состав экипажа довели до 5 офицеров и 39 нижних чинов. Вместе с пароходом уходили на Дальний Восток и назначенные в Сибирскую флотилию миноносцы «Гогланд» и «Нарген». Командовал «Силачом» на перегоне капитан 2 ранга Н. Д. Баранов.

17 августа отряд вышел из Кронштадта. Первые переходы миноносцы совершили самостоятельно, а от берегов Франции и далее их вел на буксире «Силач». В январе 1893 г. корабли прошли Суэцкий канал, в феврале – марте – Индийский океан, а 24 июня благополучно достигли Владивостока.

Этот порт (в то время военный) крайне нуждался в ледоколе. После решения Морского министерства (1887 г.) о зимовке части кораблей отряда Тихого океана во Владивостоке сразу возникла проблема их плавания во льдах бухты Золотой Рог и Амурского залива. То же касалось и пароходов Добровольного флота, рейсы которых приходилось планировать таким образом, чтобы не рисковать разгрузкой судов на припай.

В первую же зиму по прибытии во Владивосток «Силач» оставили в кампании «для опытов ледокольных работ». С конца ноября ему удавалось поддерживать канал чистой воды от причалов до пролива Босфор Восточный, действуя во льду толщиной 15–20 см. В конце года с увеличением толщины льда начали появляться повреждения корпуса и винторулевого комплекса, а через несколько дней пароход вмерз в лед толщиной до 40 см. В феврале, когда часть ледяного поля была взломана ветром, моряки вручную прорубили канал от чистой воды до «Силача» и обеспечили ввод в порт 2 частных пароходов.

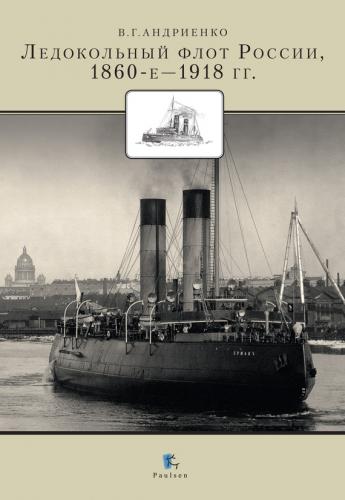

К зиме 1894/95 г. в порту разработали специальную программу ледокольных работ. Теперь пароход базировался в бухтах Улисс и Диомид и прокладывал канал от чистой воды в бухту Золотой Рог. Однако ледокольные качества «Силача» были весьма посредственными. Судно могло продвигаться во льду толщиной не более 30–35 см и то с трудом: бортовая обшивка сильно прогибалась, а в районе ватерлинии появлялись трещины. [рис. 028]

Моряки попытались подкрепить корпус парохода для ледокольной работы: поставили промежуточные шпангоуты в средней части, усилили имевшиеся обратными угольниками и дополнительно перевязали все шпангоуты бортовым стрингером из уголкового железа, установленным на уровне ватерлинии. Сменили даже обшивку в районе ледового пояса – толщина новых листов теперь составляла 12,7 мм. Несмотря на все ухищрения, судно в ледокол не превратилось и не могло обеспечить