Какие материалы использовал Макаров для своих исторических изысканий и соответствующих утверждений, не известно. В сохранившемся архиве адмирала найти какие-либо основополагающие документы не удалось. Немногочисленные статьи о ледоколах в газетах «Кронштадтский вестник» и «Котлин» конца XIX в. лишь вторили утверждениям Макарова {34}.

Современники адмирала в своих публикациях не были столь категоричны. Они отмечали приоритет Бритнева в борьбе со льдом на Балтике и удачную форму носовой оконечности «Пайлота», но в качестве ледокола его не рассматривали {35}.

Архивные материалы о судах Бритнева до настоящего времени не обнаружены; нет ни одного достоверного изображения парохода «Пайлот», не говоря уже о чертежах. Приведенный на советской почтовой марке вид этого «ледокола»[24] является повторением вида некоего безымянного парового судна (или парового барказа), изображенного на картине А. П. Боголюбова «Открытие Морского канала в Петербурге». В конце 50-х гг. XX в. Б. Зылев сделал не совсем удачную реконструкцию «Пайлота»: небольшое буксирное судно с особенностями архитектуры можно было отнести к концу XIX – началу XX в., но никак не к 60–70 гг. XIX в.

Из-за отсутствия архивных материалов основным источником для воссоздания истории деятельности пароходов Бритнева остается все тот же «Кронштадтский вестник». Систематизация и обобщение газетных публикаций за 25-летний период, день за днем повествующих о плаваниях частных и портовых судов в районе Кронштадта, позволяют сделать некоторые выводы.

§ 2. Как это было

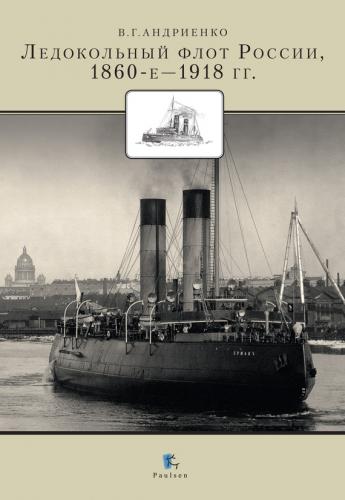

В начале 60-х гг. XIX в. в период навигации сообщение между Кронштадтом, Петербургом и Ораниенбаумом осуществлялось частными колесными пароходами. Осенью при начале заморозков и образовании льда в Финском заливе и на Неве первой прерывалась прямая связь со столицей, затем прекращались рейсы судов Ораниенбаумской компании. [рис. 011]

Почта и курьеры доставлялись с помощью специальных команд Морского ведомства на спасательных лодках, снабженных полозьями для перетаскивания по льду. После становления ледяного покрова возникали пешеходная и санная дороги на материк от Купеческой гавани. Начало новой навигации, как правило, совпадало с установлением правильного (по расписанию) пароходного сообщения с Петербургом. В период ледостава и ледохода о. Котлин оказывался отрезанным от страны; при неустойчивой погоде, свежих