Под сверлящим ее взглядом он сбился.

– Костя! Робкий мой Костя! – прошептала Ксюша. – Ну ты ж фронтовой врач. Чего сейчас трусишь? Ведь после пятьдесят третьего иные ветры дуют.

– Иные! – угрюмо согласился Понизов. – Но оттуда же, откуда и прежде.

– Тогда я сама, от себя напишу! – Гусева развернулась.

– Не вздумай! – с неподдельным испугом выкрикнул Пони-зов. Перегородил дверь. – Не хотел до времени говорить. Но иначе… Ты ж психованная, таких дров наломаешь… Короче: как главврач я отправил ходатайство о твоей реабилитации.

– Это что, вроде отступного? – съязвила она, всё еще полная обиды. Лицо Понизова болезненно исказилось.

– Какая же ты всё-таки… – он сглотнул. – Рассказываю, чтоб была готова, если вызовут. В ходатайстве указал, что в плен попала, будучи сотрудницей моего фронтового психиатрического госпиталя, потому что не бросила душевнобольных пациентов. Что после освобождения, работая в нашей больнице, проявила себя… Прошу, чтоб восстановили в звании и вернули ордена… Ксюша! Я всех, кого мог, подключил, и… пожалуйста! Пожалуйста!

Длинные пальцы его впились в женские плечи, принялись непроизвольно оглаживать.

– Знаешь, скольких потерял? – прижимая ее, страстно бормотал Понизов. – Одна наша с тобой судьба переломанная чего стоит! Не хочу больше терять! Лучше перемолчать! Забиться и – перетерпеть. Главное, чтоб без подлости.

Ксюша, задыхающаяся, готовая простить и уступить, вдруг энергично уперлась руками в его грудь.

– Что? – не понял Понизов.

– Да всё то же! По лагерям мордовали меня. А душу будто из тебя вынули!

С усилием освободилась. Выскочила в коридор.

– Видеть тебя, такого, не желаю! – донеслось оттуда.

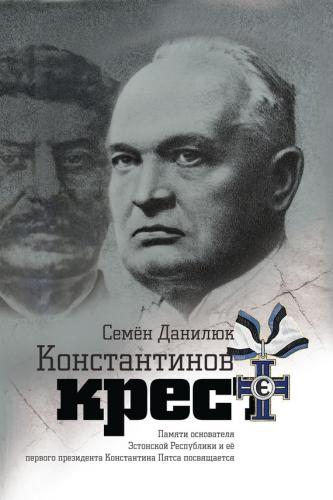

Понизов тяжко осел в служебное кресло. Достал наощупь валокордин, накапал, выпил, боясь разлить. Отдышался и – потянул к себе дело Константина Пятса.

1956 год, январь

Начиная с 1940 года я содержусь без распоряжения суда и без каких-либо обвинений в заключении в России, …где я как президент Эстонской Республики всячески подвергаюсь унижениям и где моя жизнь находится под угрозой. Из-за преклонного возраста и неописуемо тяжелых условий жизни мое здоровье здесь сильно ухудшилось. Трудно описать всё то грубое насилие, которое применяли здесь в отношении меня: у меня отобрали мое личное имущество, мне запретили использовать собственное имя. Здесь я всего лишь № 12, мне даже не разрешают переписываться с семьей и получать от нее какую-либо помощь. Пища здесь плохая, я ослабел, ухудшились слух и зрение… Родившись свободным, я хотел бы и умереть на свободе…»