Николай Понизов об отце знает мало. Родился после его смерти. За долгие годы в Бурашевской психбольнице сменился не один главврач. Но – странное дело – именно память о руководителе клиники пятидесятых засела в народном сознании. Вспоминали как о слабовольном руководителе, при котором Бурашевская больница была превращена энкавэдэшниками в разновидность тюрьмы. Куда запирались арестованные, содержать которых предписывалось без приговора и без огласки. И те, кого сюда запирали, редко, по слухам, выживали более полугода. Было ли так на самом деле или недобрая молва пущена кем-то из недругов Константина Понизова, оставалось гадать. Письменных свидетельств не сохранилось. Живых очевидцев, кажется, тоже.

Пытался расспрашивать мать. Но мать, вскоре вышедшая вновь замуж, о первом муже вспоминала неохотно. А если упоминала, то больше как о самовлюбленном рохле. Но фамилия Гусевой, которую услышал от бабы Лены, Николаю была знакома. Как-то, копа ясь в отцовских книгах по психиатрии, в одной из них обнаружил несколько писем, не замеченных матерью и потому сохранившихся. Это была фронтовая переписка отца с некоей Ксенией Гусевой, из которой он понял, что женщину эту, вместе с которой воевал, отец, единственную, любил. Матери о своей находке, конечно, не сказал.

Но теперь, когда Николай узнал, что влюбленные, оказывается, после войны воссоединились в Бурашево, у него появился личный мотив найти Гусеву, – очень хотелось побольше узнать о таинственном отце. Не верилось, что никчемного рохлю может так истово любить женщина.

Год 1956

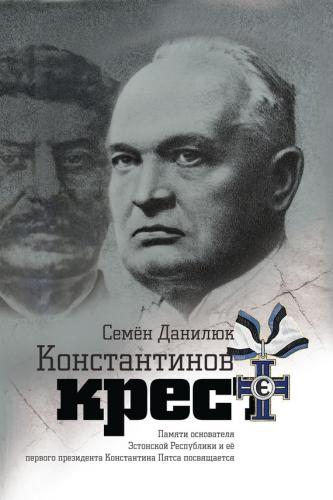

Князь проснулся среди ночи от духоты и горячечного бормотания, доносившегося с койки, на которой лежал номер 12, о котором Князь давным-давно разузнал, что зовут его Константин Якобович Пятс.

Откинувшись на тощей подушке, номер 12, несомненно, бредил во сне. Но что-то в этом неконтролируемом, вроде, бреде показалось Князю необычным. Он пересел на койку к соседу, всмотрелся в орошенное капельками пота лицо, жадно вслушался в странно-знакомые звуки. Распрямился, потрясенный, – впавший в беспамятство старик на французском читал стихи Аполлинера.

Князь откинул куцее, промокшее насквозь одеяльце, дотронулся до скользкой, надсадно хрипящей груди. Жизнь в ней, кажется, едва теплилась. Собрался позвать палатную сестру. Но от прикосновения Пятс очнулся, открыл глаза. Дыхание несколько выровнялось.

– Я что, бредил?

– Еще как, – Князь кивнул. Услышал, что скрипнула и замерла койка под третьим соседом, переведенным в палату Кайдаловой, – сразу вслед за Пятсом.