Die drei heroischen Gestalten Hölderlins, Kleistens und Nietzsches haben eine sinnfällige Gemeinsamkeit schon im äußern Lebensschicksal: sie stehen gleichsam unter demselben horoskopischen Aspekt. Alle drei werden sie von einer übermächtigen, gewissermaßen überweltlichen Macht aus ihrem eigenen warmen Sein in einen vernichtenden Zyklon der Leidenschaft gejagt und enden vorzeitig in einer furchtbaren Verstörung des Geistes, einer tödlichen Trunkenheit der Sinne, in Wahnsinn oder Selbstmord. Unverbunden mit der Zeit, unverstanden von ihrer Generation, schießen sie meteorisch mit kurzem strahlenden Licht in die Nacht ihrer Sendung. Sie selbst wissen nicht um ihren Weg, um ihren Sinn, weil sie nur vom Unendlichen her in Unendliches fahren: kaum streifen sie in jähem Sturz und Aufstieg ihres Seins an die wirkliche Welt. Etwas Außermenschliches wirkt in ihnen, eine Gewalt über der eigenen Gewalt, der sie sich vollkommen verfallen fühlen: sie gehorchen nicht (schreckhaft erkennen sie es in den wenigen wachen Minuten ihres Ich) dem eigenen Willen, sondern sind Hörige, sind (im zwiefachen Sinne des Worts) Besessene einer höheren Macht, der dämonischen.

Dämonisch: das Wort ist durch so viele Sinne und Deutungen gewandert, seit es aus der mythisch-religiösen Uranschauung der Antike bis in unsere Tage kam, daß es not tut, ihm eine persönliche Deutung aufzuprägen. Dämonisch nenne ich die ursprünglich und wesenhaft jedem Menschen eingeborene Unruhe, die ihn aus sich selbst heraus, über sich selbst hinaus ins Unendliche, ins Elementarische treibt, gleichsam als hätte die Natur von ihrem einstigen Chaos ein unveräußerliches unruhiges Teil in jeder einzelnen Seele zurückgelassen, das mit Spannung und Leidenschaft zurück will in das übermenschliche, übersinnliche Element. Der Dämon verkörpert in uns den Gärungsstoff, das aufquellende, quälende, spannende Ferment, das zu allem Gefährlichen, zu Übermaß, Ekstase, Selbstentäußerung, Selbstvernichtung das sonst ruhige Sein drängt; in den meisten, in den mittleren Menschen wird nun dieser kostbargefährliche Teil der Seele bald aufgesogen und aufgezehrt; nur in seltenen Sekunden, in den Krisen der Pubertät, in den Augenblicken, da aus Liebe oder Zeugungsdrang der innere Kosmos in Wallung gerät, durchwaltet dies Heraus-aus-dem-Leibe, dies Überschwengliche und Selbstentäußernde ahnungsvoll selbst die bürgerlich banale Existenz. Sonst aber ersticken die gemessenen Menschen in sich den faustischen Drang, sie chloroformieren ihn mit Moral, betäuben ihn mit Arbeit, dämmen ihn mit Ordnung: der Bürger ist immer Urfeind des Chaotischen, nicht nur in der Welt, sondern auch in sich selbst. Im höheren Menschen aber, besonders im produktiven, waltet die Unruhe schöpferisch fort als ein Ungenügen an den Werken des Tages, sie schafft ihm jenes »höhere Herz, das sich quält« (Dostojewski), jenen fragenden Geist, der über sich selbst hinaus eine Sehnsucht dem Kosmos entgegenstreckt. Alles, was uns über unser Eigenwesen, unsere persönlichen Interessen spürerisch, abenteuerlich ins Gefährliche der Frage hinaustreibt, danken wir dem dämonischen Teile unseres Selbst. Aber dieser Dämon ist nur insolange eine freundlich fördernde Macht, als wir ihn bewältigen, als er uns dient zur Spannung und Steigerung: seine Gefahr beginnt, wo diese heilsame Spannung zu Überspannung wird, wo die Seele dem aufrührerischen Trieb, dem Vulkanismus des Dämonischen, verfällt. Denn der Dämon kann seine Heimat, sein Element, die Unendlichkeit, nur dadurch erreichen, daß er mitleidslos das Endliche, das Irdische, also den Leib, in dem er wohnhaft weilt, zerstört: er hebt an mit Erweiterung, aber drängt zur Zersprengung. Darum füllt er Menschen, die ihn nicht rechtzeitig zu bändigen wissen, erfüllt er die dämonischen Naturen mit fürchterlicher Unruhe, reißt ihnen das Steuer ihres Willens übermächtig aus den Händen, daß sie, willenlos Getriebene, nun in dem Sturm und gegen die Klippen ihres Schicksals taumeln. Immer ist Lebensunruhe das erste Wetterzeichen des Dämonischen, Unruhe des Blutes, Unruhe der Nerven, Unruhe des Geistes (weshalb man auch jene Frauen die dämonischen nennt, die Unruhe, Schicksal, Verstörung um sich verbreiten). Immer umschwebt das Dämonische ein Gewitterhimmel von Gefahr und Gefährdung des Lebens, tragische Atmosphäre, Atem von Schicksal.

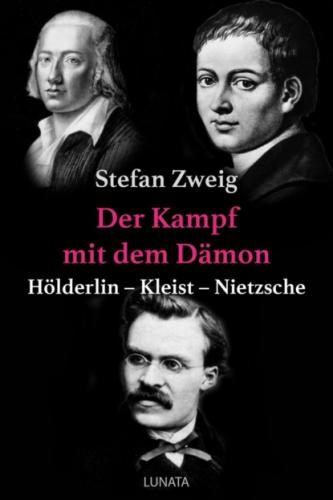

So gerät jeder geistige, jeder schöpferische Mensch unverweigerlich in den Kampf mit seinem Dämon, und immer ist es ein Heldenkampf, immer ein Liebeskampf: der herrlichste der Menschheit. Manche erliegen seinem hitzigen Andrängen wie das Weib dem Manne, sie lassen sich vergewaltigen von seiner übermächtigen Kraft, sie fühlen sich selig durchdrungen und überströmt vom fruchtbaren Element. Manche bändigen ihn und zwingen seinem heißen zuckenden Wesen ihren kalten, entschlossenen, zielhaften Manneswillen auf: durch ein Leben hin währt oft eine solche feindlich-glühende, liebevoll-ringende Umschlingung. Im Künstler nun und in seinem Werke wird dieses großartige Ringen gleichsam bildhaft: bis in den letzten Nerv seines Schaffens zittert der heiße Atem, die sinnliche Vibration der Brautnacht des Geistes mit seinem ewigen Verführer. Nur im Schöpfer vermag sich das Dämonische aus dem Schatten des Gefühles in Sprache und Licht zu ringen, und am deutlichsten erkennen wir seine leidenschaftlichen Züge in jenen, die ihm erliegen, im Typus des vom Dämon hinabgerissenen Dichters, für den ich hier die Gestalten Hölderlins, Kleistens und Nietzsches als die sinnvollsten der deutschen Welt gewählt habe. Denn wenn der Dämon selbstherrlich in einem Dichter waltet, ersteht in flammenhaft aufschießender Steigerung auch ein besonderer Typus der Kunst: Rauschkunst, exaltiertes, fieberhaftes Schaffen, spasmische, überwallende Aufschwünge des Geistes, Krampf und Explosion, Orgiasmus und Trunkenheit, die μανια der Griechen, die heilige Raserei, die sonst nur dem Prophetischen, dem Pythischen innewohnt. Das Maßlose, das Superlativistische ist immer das erste untrügbare Merkzeichen dieser Kunst, das ewige Sich-überbieten-wollen in ein Letztes hinein, in jene Unendlichkeit, der das Dämonische als in seine urweltliche Natur heimatlich entgegendrängt. Hölderlin, Kleist und Nietzsche sind von diesem promethidischen Geschlecht, das feurig die Grenzen des Lebens durchstößt, rebellisch die Formen durchdringt und im Übermaß der Ekstase sich selbst vernichtet: aus ihrem Auge flackert sichtbar der fremde fiebrige Blick des Dämons, und er spricht von ihrer Lippe. Ja, er spricht sogar, da diese Lippe schon stumm und ihr Geist erloschen ist, noch aus ihrem zerstörten Leib: nirgends wird der furchtbare Gast ihres Wesens sinnlich wahrnehmbarer, als da ihre Seele, von übermächtiger Spannung auseinandergequält, zerreißt und man nun wie durch einen Spalt hinabsieht bis in das innerste Geklüft, wo der Dämon haust. Gerade im Untergang ihres Geistes wird die sonst bluthaft verborgene dämonische Macht in allen dreien plötzlich plastisch offenbar.

Um diese geheimnisvolle Wesenheit des vom Dämon übermannten Dichters, um das Dämonische selbst ganz deutlich zu machen, habe ich, getreu meiner Methode des Vergleichs, unsichtbar einen Gegenspieler den drei tragischen Helden entgegengestellt. Aber der wahre Widerpart des dämonisch beflügelten Dichters ist durchaus nicht etwa der undämonische: es gibt keine große Kunst ohne Dämonie, ohne das der Urmusik der Welt entflüsterte Wort. Niemand hat dies gültiger bezeugt als der Erzfeind alles Dämonischen, der auch im Leben Kleisten und Hölderlin hart abwehrend gegenüberstand, als Goethe, da er zu Eckermann über das Dämonische sagt: »Jede Produktivität höchster Art, jedes bedeutende Aperçu ... steht in niemandes Gewalt und ist über aller irdischen Macht erhaben.« Es gibt keine große Kunst ohne das Inspirative, und alles Inspirative strömt wieder aus einem unbewußten Jenseits, einem Wissen über der eigenen Wachheit. Als den wahren Widerpart des exaltativen, des von seinem Überschwang sich selbst entrissenen Dichters, des göttlich Maßlosen, sehe ich den Herrn seines Maßes, den Dichter, der die ihm verliehene dämonische Macht mit dem irdisch ihm verliehenen Willen bändigt und zielhaft macht. Denn das Dämonische, zwar die herrlichste Kraft und Urmutter aller Schöpfung, ist vollkommen richtungslos: es zielt einzig ins Unendliche, in das Chaos zurück, dem es entstammt. Und eine hohe, gewiß nicht geringere Kunst als die der Dämonischen entsteht, wenn ein Künstler diese Urmacht menschlich meistert, wenn er ihr Maß im Irdischen und Richtung nach seinem Willen gibt, wenn er die Poesie im Sinne Goethes »kommandiert« und das »Inkommensurable« in gestalteten Geist verwandelt. Wenn er Herr des Dämons wird und nicht sein Knecht.

Goethe: