A: Ich war längst nicht so mutig. Aber in diesem polnischen Jahr 81 hab ich auch was riskiert und damit meine DDR-Karriere beendet. Das musste sein.

Da hatten sie richtig Schiss, die Polit-Opas. Es war leichter, was aus dem Westen zu schicken, als von Polen, absolute Nachrichtensperre.

Nach der Wende war ich wieder in Buna, fotografierte die marode Chemieindustrie, irgendwann saß mir die versammelte alte Betriebsleitung gegenüber, um die Fragen des „Westjournalisten“ zu beantworten..., war das komisch. Mit Sekretärin und allem. Ich wollte nur ein paar Fotos machen von diesem völlig verrotteten Werk.

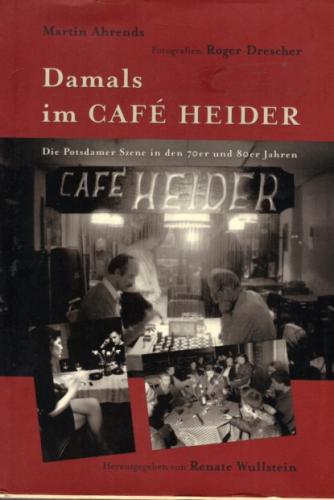

Das Heider zwischen Abrissviertel und den Behausungen der Künstler und Bohemiens war einfach günstig gelegen. Es hatte eine Inneneinrichtung, wo nichts stimmte. Skurril diese Mischung aus DDR-Möbeln und Wiener-Café-Anklängen und Kitsch in der Mokkastube. So waren die Leute: Zentrale für Randgruppen aller Art, Trinker, Punks. Auch helle kritische Köpfe und immer mal eine Meute Touris aus West-Berlin: die wussten nun gar nicht mehr, wo sie waren, aber das brachte wieder eine andere Mischfarbe dazu. Sehr schräg. Im Osten gab es kaum Läden, wo ein bisschen Subkultur gelebt werden konnte ohne Sanktion. In der Kirche gab’s das und als Ausnahme im Heider.

A: Bei der HO haben Gäste eher gestört, Heider hat an seinen Gästen verdient, sie waren ihm nicht unwillkommen. Was dem Gast schmeichelt, der sonst wenig schmeichelhaftes erfährt.

Die Bedienung war schon herb, die Tobsuchtsanfälle von Christa Köhler... Ich ließ meinen Köter zur Mundharmonika heulen in der Mokkastube, bloß damit Christa Köhler mal wieder schreiend nach hinten kam und man seine Bestellungen loswerden konnte. Unvorstellbar schräg, schräger als in jedem Kreuzberger Kellerladen. Hab ich im Westen nie erlebt so was. Mit Ausnahme dieser Hinterhofläden im Prenzlauer Berg kurz nach der Wende. Da sind eine Zeitlang ähnliche Dinge gelaufen, als das schwammig war, wie es weitergeht. Aber nur im Heider gab es diese Mischung aus Irren aller Kategorien und normalen Kaffeetrinkern und Kuchenessern. Das hockte da auf 200 Quadratmetern aufeinander und brodelte jeden Abend vor sich hin. Es war selten langweilig. Weil ständig was passierte. Diverse Auftritte. Es gab Lehrer, die zum Schachspielen kamen, Kulissenschieber, studierende der Gemeindepädagogik, die wieder in Fundis und Ketzer unterschieden. Kreative Typen, Schriftsteller, Liedermacher, Maler, Sten Preuß., Jörg Niebelschütz., Krone. Es gab Fotoausstellungen in Privatwohnungen. Wir machten Straßentheater: Am 7. Oktober mit rotgeschminktem Gesicht über die Straßen gehen und mal die Reaktionen abwarten. Wir wollten mit leeren Plakaten am Ersten Mai teilnehmen und, falls jemand fragt, den Leuten Stifte in die Hand drücken: Schreibt doch drauf, was euch gefällt. Einmal trugen sie mich in einer Sänfte über den Broadway, haben sich vor mir gebeugt und flachgelegt: „Der König kommt, der König kommt!“ – Elflein-Straße sind wir rein, und als die Meute groß genug war, 300 Leute oder mehr, fing ich an, die aktuellen ND-Schlagzeilen zu deklamieren. Brüllend. Ohne Kommentar. Da war Hochspannung, alle dachten, jetzt kommt die große Brandrede zum Volksaufstand. Als das erste Bullenauto auftauchte, haben wir uns relativ schnell verpisst. Zwei von unseren großen Mitmachern waren richtig hauptamtlich bei der Stasi. Deshalb waren die Bullen so schnell ran.

Vögeleien waren einfach unkomplizierter, in meiner Studienzeit war ich allerdings drei Mal beim H-und-G-Arzt wegen Tripper. Aber die ganze Partymeute auch, das war also durchaus normal. Bei Heider war um 10 Schluss, in irgendeiner von diesen Lotterbuden verpassten wir uns die finale Flasche, und irgendwelche Leute, die sich mochten, zogen sich in eine dunkle Ecke zurück und machten da ihr Nümmerchen. Oder so. Das sprach sich schnell rum, wenn so was stattfand. Ich hatte mit West-Berliner Mäuschen zu tun, die zufällig im Heider gestrandet waren. Der Unterschied zu heute ist eine damals direktere Form der Annäherung zwischen den Geschlechtern. Kein langes Abchecken, keine Kennlerngespräche, die doch zum selben Ergebnis führten. Man konnte einfach sagen: Ich würd’ gern mit dir schlafen, und wenn das auf Gegenliebe gestoßen ist, war’s gut. Heute hängt da ein viel zu großer Apparat an Sicherheitsdenken dran, Zukunftsangst und all der Quatsch, den einem die Wirtschaft aufdrängt, und der die Leute kaputtmacht. Man ist mit einem Wust von Dingen befasst, die mit einem nichts zu tun haben.

Geheiratet haben wir wegen Wohnung und Ehekredit. Ich war viel zu grün dafür. Unsere Tochter war kein Wunschkind, aber im Osten war das kein Problem, ein Kind zu haben. Wir wohnten traumhaft, drei riesengroße Altbauzimmer in der Charlottenstraße, Parkett, Stuck, wunderbar. Für 125 Mark. Im Frühjahr und Herbst musste man aufs Dach und flicken. Aber die Dachwohnung darüber konnten wir illegal mitnutzen.

Also: Keine RAF, keine Honecker-Attentate. Aber Schreiber, Maler, Fotografen, Theaterprojekte. Wartesaal und Entwicklungskammer. Roger und ich, wir schmiedeten jahrelang neue Fluchtpläne, das war so ein Sport. Ich hatte einen Ausreise-Antrag gestellt und eben meine Zeit zu warten. In dieser Zeit hat man nachgedacht über Ballons. Roger durfte seinen behinderten Stiefvater in den Westen begleiten und kam nicht wieder. Und ich bat meine damalige Freundin Anna, mir einen Ballon zu nähen, die war Textilgestalterin, sie hätte das gemacht. Jedoch kam dann dieser Ostberliner in Steglitz runter, mit leerem Ballon schlug er wie ein Stein in irgendeinem Vorgarten auf. Der hatte sich einen Ballon gebastelt. Man konnte die Dinger schlecht vorher ausprobieren. Er hatte einen Heißluftballon, aber ohne Ablassdüsen, jedenfalls stieg der höher, bis er hoch oben in dünner, kalter Luft zusammenklatschte und runterkam. Wie eine Bombe im Steglitzer Vorgarten – genau das wollte ich nicht. Schon nach Steglitz, aber nicht auf die Weise.

Ich wollte über Südostpolen, die Beskiden, nach Russland, von da über das Schwarze Meer in die Türkei, ich dachte, das ist so ein skurriler Umweg, das müsste relativ einfach sein.

Mit Roger dachten wir uns die verrücktesten Sachen aus. Wir arbeiteten beide bei der DEFA, da stand ein „Ural“ rum, ein schwerer russischer Militär-LKW, der hatte die Stromgeneratoren für die Außendreharbeiten geladen. Auf der Landkarte haben wir die langen Geraden Richtung Mauer ausgeguckt, so ein Uri braucht Anlauf, um auf wenigstens 70, 80 zu kommen. Wir baten einen Freund in West-Berlin, auszugucken, wie es auf der anderen Seite aussieht, wir wollten nicht gerade in einen Kindergarten einschlagen mit unserm Uri. Das hat der für uns geklärt. In Kleinmachnow hatten wir eine lange Gerade im Auge, das Problem waren die mördergroßen Blumentöpfe, sehr hohe Töpfe, aber mit Stiefmütterchen bepflanzt. So viel verstehe ich von der Gartenarbeit, dass ich weiß, was Stiefmütterchen brauchen. Wir dachten also: Na klar, Vollbeton und ein Fingerbreit Erde. Wir haben’s gelassen. Stellte sich nach der Maueröffnung als weise Entscheidung heraus. An diesen Blumentöpfen hätte sich unser Chassis vom Fahrwerk gelöst, das Fahrwerk wäre kleben geblieben, wir im Chassis durch die Mauer gehammert. – Und das wäre noch die günstigste Variante gewesen. Wir wollten das aber überleben. Naja, irgendwann ging das mit Ungarn los, da bin