—¡Deténganse! —les dijo—. El Corsario Negro es un hombre que no hace daño a quien no se le resiste.

—¿Qué sabes tú? —le preguntó el sargento.

—Yo conozco al Corsario Negro.

—¿Y crees que esa nave sea la suya?

—Sí; esa nave es el Rayo.

—¡Mil bombardas! —exclamó un pescador—. ¡Huyamos, amigos!

Nadie se movió. Pescadores y soldados continuaron en la playa, mirando con espanto el velero, que luchaba penosamente contra la tempestad.

Parecía que el terror los había petrificado. Hasta el sargento había perdido toda su audacia; se habría dicho que en aquel momento sus piernas se negaban a sostenerle.

Entretanto la nave seguía aproximándose, a pesar del huracán. Parecía un inmenso pájaro marino volteando sobre el mar tempestuoso. Salvaba intrépidamente la cresta de las olas, desapareciendo casi por completo para volver a mostrarse a la incierta luz crepuscular.

Los rayos caían en torno de sus palos, y la lívida luz de los relámpagos se reflejaba en sus velas, enormemente hinchadas. Las olas la asaltaban por todas partes, lamiendo sus flancos y barriendo a veces la cubierta; pero la nave no cedía. Había renunciado a las bordadas y marchaba enfilando el puerto, como si hubiera estado cierta de encontrar un asilo seguro y amigo. ¿Quién podía ser el audaz que tan intrépidamente desafiaba el furor del mar Caribe? Solo un marinero de las Tortugas, uno de aquellos condenados corsarios, podía atreverse a tanto.

Los pescadores y soldados se miraban unos a otros, viendo la nave llegar al antepuerto después de un último bandazo3.

—¡Está llegando! —exclamó uno de ellos—. ¡A bordo preparan las anclas!

—¡Huyamos! —gritaron otros—. ¡Son los corsarios!

Los pescadores, sin esperar a más, partieron corriendo y desaparecieron por las calles de la pequeña ciudad, o mejor dicho, del pueblito, porque en aquella época Puerto-Limón contaba aún con menos población que en nuestros días.

El sargento y sus soldados, después de una breve vacilación, siguieron el ejemplo de los pescadores, dirigiéndose hacia el fortín, que se encontraba en la extremidad opuesta del muelle, en la cima de una roca y dominando la bahía.

Puerto-Limón contaba con una guarnición de ciento cincuenta hombres y dos piezas de artillería, siéndole, por tanto, imposible empeñar una lucha contra aquella nave, que debía poseer numerosas y potentes armas. A los defensores de la ciudadela solo les quedaba la esperanza de encerrarse en el fortín y dejarse asediar.

La nave, en tanto, a pesar de la furia del viento y del mar, había entrado audazmente en el puerto y había echado anclas a cincuenta metros del muelle.

Era un espléndido bricbarca de forma esbelta, de carena4 estrechísima y alta arboladura5; un verdadero barco de corso. En sus costados, cinco a babor y cinco a estribor, asomaban la boca de otras tantas piezas de artillería, dignas compañeras de las dos que se veían en la cubierta.

En la popa ondeaba una bandera negra con una dorada en el centro, y encima de ella una corona gentilicia. En el castillo de proa, en la toldilla6 y en los costados se veían muchos marineros armados, mientras a popa algunos artilleros apuntaban las dos piezas hacia el fortín, dispuestos a desencadenar contra él un huracán de hierro.

Plegadas las velas y echadas otras dos anclas, una chalupa que fue arriada por sotavento se dirigió hacia el muelle. La tripulaban quince hombres armados de fusiles, pistolas y sables cortos y anchos muy usados por los filibusteros.

A pesar del incesante movimiento del mar, la chalupa, hábilmente dirigida, tocó junto a un viejo barco español que acababa de destrozarse sobre un banco de arena, y que con su mole oponía una barrera a la furia de las aguas, y, salvando algunas escolleras, arribó felizmente al muelle.

Ningún soldado español había osado aparecer. La pequeña guarnición permanecía en el fortín, juzgando inoportuno intervenir, en consideración especialmente a aquellos doce imponentes cañones, suficientes para barrer la playa en un momento.

Mientras algunos hombres, aguantando con los remos, tenían quieta la chalupa, un hombre que iba a proa, con un salto extraordinario, digno de un tigre, se lanzó al muelle. Aquel audaz que se atrevía a desembarcar solo en una población de dos mil habitantes, tal vez resueltos a atacarlo como a una bestia feroz, era un arrogante tipo de hombre, de unos treinta y cinco años, más bien alto y de porte aristocrático.

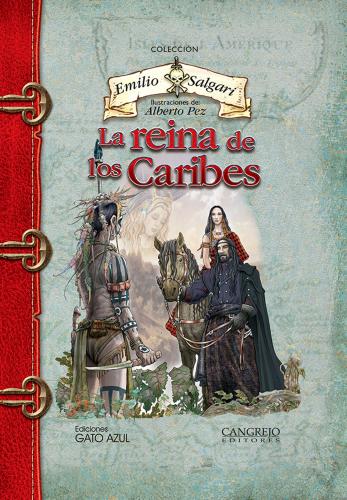

Las líneas de su rostro eran bellas y varoniles, a pesar de su palidez cadavérica. Tenía la frente espaciosa y surcada por una arruga que daba a su cara no sé qué aire de tristeza; labios rojos y pequeños, y ojos negros de forma perfecta y mirada altiva.

Si su rostro era triste y fúnebre, el vestido no era más alegre. Iba vestido de negro de pies a cabeza, pero con elegancia desusada entre los corsarios. La casaca era de seda negra, adornada con encajes de igual color; los calzones, la faja que sostenía la espada, las botas y hasta el sombrero eran negros también. Hasta la gran pluma que le caía sobre los hombros era negra, como asimismo las armas.

Aquel extraño personaje se detuvo para mirar las casas de la ciudad, cuyas ventanas estaban todas cerradas. Una sonrisa burlona asomó a sus labios.

—¡Cuánto miedo reina aquí! —murmuró—. Seré sin dificultad dueño de esta plaza.

Se volvió hacia los hombres que permanecían en la chalupa y dijo:

—¡Carmaux, Wan Stiller, Moko! ¡Síganme!

Un negro de estatura gigantesca, un verdadero hércules, saltó a tierra, y tras él dos hombres blancos. Estos, que frisaban en los cuarenta años, tenían la tez bronceada y líneas duras y angulosas.

Estaban armados de mosquetes y sables, y sus vestidos consistían en simples camisas de lana y calzón corto, que mostraba sus piernas musculosas cubiertas de cicatrices.

—Henos aquí, capitán —dijo el negro.

—Que la chalupa vuelva a bordo.

—Perdona, capitán —dijo uno de los dos marineros—, no me parece prudente aventurarnos tan pocos en la ciudad.

—¿Tienes miedo, Carmaux? —preguntó el capitán.

—¡Por el alma de mis muertos! —exclamó Carmaux—. ¡No supondrás eso! Hablo por ti.

—El Corsario Negro no ha tenido nunca miedo, Carmaux.

—Si alguien se atreviese a sostener lo contrario, le cortaría la lengua, capitán.

—Entonces, ¡basta! ¡Síganme!

Se volvió hacia la chalupa, gritando a los que la tripulaban:

—¡Vuelvan a bordo, y díganle a Morgan que esté pronto a zarpar!

Y viendo que los remeros vacilaban, añadió con tono que no admitía réplica:

—¿No me entienden? ¡Márchense!

Cuando vio alejarse la chalupa, luchando contra las aguas, se volvió hacia sus tres compañeros, diciendo:

—Vamos en busca del administrador del duque.

—¿Me permites una palabra, capitán? —preguntó el llamado Carmaux.

—Habla, pero sé breve.

—No sabemos dónde vive ese excelente administrador, capitán.

—¿Y qué importa? Lo buscaremos.

—No veo ni un ser viviente en este pueblito. Parece que los habitantes, al ver al Rayo, han sentido necesidad de estirar las piernas.

—He visto por allá