13. La reina de los caribes (La regina dei Caraibi, 1901)

14. La hija del Corsario Negro (La figlia del Corsaro Nero, 1905)

15. El hijo del Corsario Rojo (Il figlio del Corsaro Rosso, 1908)

16. Los últimos filibusteros (Gli ultimi filibustieri, 1908. También traducida como Los últimos piratas)

Otros títulos del autor:

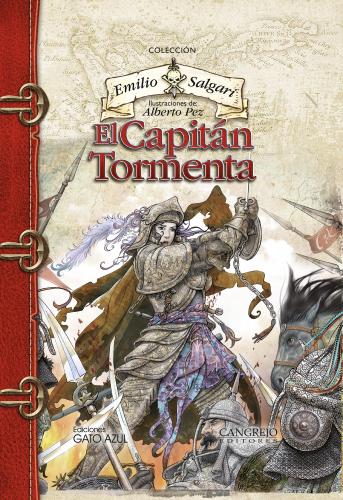

17. El Capitán Tormenta (Capitan Tempesta, 1905)

18. El León de Damasco (Il leone di Damasco, 1910)

19. La favorita del Mahdi (La favorita del Mahdi, 1887)

*Referencias tomadas de Biografías y Vidas. Y de la Web.

El Capitán Tormenta

—¡Siete!

—¡Cinco!

—¡Cuatro!

—¡He ganado!

—¡Por treinta mil cimitarras turcas! ¡Que suerte la suya, señor Perpignano! En dos noches me ha ganado ochenta cequíes. ¡Esto no puede seguir! ¡Prefiero una descarga de culebrina, aunque la bala sea disparada por esos infieles! ¡Por lo menos, no me martirizarán cuando conquisten Famagusta!

—¡Si la conquistan, Capitán Laczinski!

—¿Lo pone en duda, señor Perpignano?

De momento, sí. En tanto que estén a nuestro lado los mercenarios no será conquistada. La República sabe elegir a sus soldados.

—Pero no son polacos.

—¡Capitán, no ofenda a los soldados dálmatas!

—No pretendo tal cosa. Pero si se encontrasen aquí mis compatriotas…

Murmullos amenazadores, escuchados en torno a los dos jugadores, unidos al entrechocar de nerviosas espadas, hicieron que el Capitán Laczinski interrumpiera sus palabras.

—¡Oh! —exclamó cambiando el tono de su voz, sonriendo—. ¡Ya conocen, bravos mercenarios, que soy amigo de las bromas! Llevamos ya cuatro meses luchando contra esos perros descreídos, que han jurado agujerearnos, y sé de su coraje. De manera, señor Perpignano, que mientras los turcos nos dejan un rato en paz, continuemos nuestra partida. Aún conservo unos veinte cequíes, que están ansiando salirse de mi bolsillo.

Contradiciendo esa paz que suponía el Capitán, se oyó el estampido de un cañón.

—¡Ah, bandidos! ¡Ni por la noche nos dejan tranquilos! —exclamó—. ¡Bah! Todavía nos darán ocasión de perder o ganar unos cuantos cequíes. ¿No le parece, señor Perpignano?

—A su disposición estoy, Capitán.

—¡Tira usted!

—¡Nueve! —dijo Perpignano, lanzando los dados encima del taburete que hacía las veces de mesa de juego.

—¡Tres!

—¡Once!

—¡Siete!

—¡He ganado!

Una exclamación de contrariedad surgió de los labios del poco afortunado Capitán. Alrededor de él se oyeron algunas carcajadas, rápidamente reprimidas.

—¡Por las barbas de Mahoma! —gruñó el polaco, tirando sobre el taburete un par de cequíes—. ¿Ha pactado acaso con el demonio, señor Perpignano?

—¡Dios me guarde! ¡Soy buen cristiano!

—En tal caso alguien debe de haberle enseñado a tirar los dados. ¡Apostaría mi cabeza contra las barbas de un turco a que ese que le ha enseñado es el Capitán Tormenta!

—Juego a menudo con tan valiente caballero, pero no me ha dado la menor lección.

—¿Caballero? ¡Bah! —dijo el Capitán, con ironía.

—¿No lo considera un caballero?

—¡Bah! ¿Quién sabe en realidad de qué persona se trata?

—De todas maneras, es un joven amable y muy valiente.

—¡Un joven!

—¿Qué pretende decir con esto, Capitán?

—¿Y si no se trata de un joven?

—Probablemente no tiene todavía veinte años.

—¡No me entiende! Pero olvidemos al Capitán Tormenta y a los turcos, y continuemos el juego. No deseo ir al combate mañana con la bolsa vacía. ¿De que forma iba a pagar a Caronte, el barquero que nos lleva a muchos al infierno, sin tener conmigo un miserable cequí? Bien conoce que para atravesar la laguna Estigia hay que pagar, amigo mío.

—¿Tan seguro está de ir al infierno? —preguntó, entre risas, el señor Perpignano.

—¡Es muy posible! —replicó el Capitán, cogiendo casi furioso el cubilete y moviendo los dados—. ¡Aún quedan dos cequíes!

Esta escena se desarrollaba en una gran tienda de campaña que servía al mismo tiempo de cuartel y de cantina, a juzgar por los numerosos colchones amontonados en un extremo y los barriles acumulados tras un rústico banco.

Debajo de una lámpara de las denominadas de Marrano, que pendía del pilar central de la tienda, se encontraban ambos jugadores, y a su alrededor estaban reunidos una quincena de soldados de los que había enviado la República de Venecia, reclutados de sus posesiones dálmatas para proteger las colonias de Levante, amenazadas de continuo por la formidable cimitarra turca.

El Capitán Laczinski era un hombre grueso y de elevada estatura, fuerte musculatura, imponentes bigotes y áspero pelo rubio. Su nariz tenía el color característico de la de un bebedor empedernido y sus pequeños ojos se movían sin cesar. Tanto en sus rasgos faciales como en su manera de hablar y sus gestos se adivinaba en el al Capitán aventurero y al espadachín o "matón" de oficio.

El señor Perpignano era todo lo contrario que su rival. De bastante menos edad que el polaco, que ya contaba seguramente unos cuarenta años, se advertía en él al auténtico tipo de veneciano, alto y delgado, aunque robusto, con el cabello y los ojos negros, y la piel del semblante un poco pálida.

El Capitán Laczinski llevaba una pesada coraza de hierro, y de su costado pendía una enorme espada. El señor Perpignano, en cambio, lucía el elegante traje veneciano de la época: casaca suntuosamente recamada, que le llegaba hasta media pierna, calzón de malla de varios colores y escarpines. Sobre la cabeza llevaba la toca azul ornada con una pluma de faisán. En vez de un guerrero parecía un paje del Dux de Venecia, pese a su armamento, que consistía en una espada ligera y un puñal.

El juego había vuelto a iniciarse con entusiasmo, por las dos partes y con creciente curiosidad de los soldados. A lo lejos rugía de vez en cuando el cañón, haciendo agitarse la llama de la lámpara.

El Capitán había perdido ya —no sin grandes maldiciones— otra media docena de cequíes, cuando una de las cortinas de la tienda se alzó y un nuevo personaje, tapado con un amplio tabardo negro, y cuyo birrete se hallaba adornado por tres plumas azules. Penetró en la tienda, exclamando con acento ligeramente irónico y sin embargo lo bastante enérgico para ser obedecido:

—¡Magnífico! ¡Aquí se está jugando en tanto que los turcos pretenden demoler el fuerte de San Marcos y lo minan sin descanso! ¡Que mis hombres tomen las armas y me acompañen! ¡Allí se encuentra el peligro!

Mientras