Ответ:

Известно, что в рукописных канцелярских текстах середины XVIII века при переносе слова из одной строки в другую знак переноса не использовался: со временем он начал понемногу проникать в них из печатных книг. Писцы старались писать последнее слово строки без переноса, в связи с чем оно часто имело выносные буквы на конце. В том случае, если остававшаяся в конце строки при переносе часть слова оканчивалась на согласную букву, после нее мог ставиться Ъ (ер) – в качестве показателя конца строки.

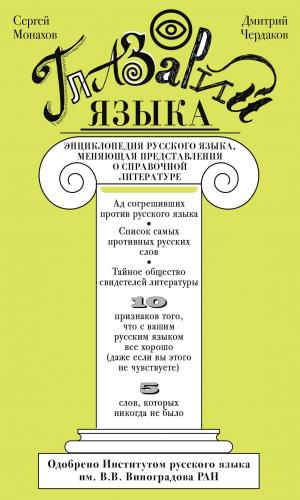

Василий Евдокимович Адодуров, ученый XVIII века, автор первой русской грамматики, написанной на русском языке («Первые основания российского языка»), называл такое употребление Ъ «кустодой» (из нем. der Custos, мн. ч. die Custodes; в значении «страж листа», из лат. custos – «страж»). Здесь использовалась аналогия с термином книгопечатников, который обозначал слог или слово, специально ставившееся в конце страницы или строки и дублировавшее первое слово на следующей странице или строке. Кустода использовалась в старых книгах для того, чтобы помочь переплетчику расположить страницы и тетради в правильном порядке. На прикрепленном снимке – образец кустоды в «Словаре ручном натуральной истории» Василия Алексеевича Левшина (1788).

Впрочем, в русских канцелярских текстах XVIII века данный прием употреблялся крайне непоследовательно. См., например, в одном и том же допросе А. Турченинова следующие примеры переносов: «дене|жная», «денеж|ная» и «денежъ|ная» – с тем самым Ъ (Памятники московской деловой письменности XVIII века. М., 1981. С. 159).

День 2

И говорит по радио товарищ Левитан:

В Москве Погода Ясная, а в Лондоне туман

Погода – общеслав. Образовано с приставкой «по-» от исчезнувшего «года» (ср. «год», чешек, «negoda» – «плохая погода», бот. «года» – «приданое» и т. д.). Первичное значение – «хорошая погода» (отсюда «непогода») (Н.М. Шанский, В.В. Иванов, Т.В. Шанская. Краткий этимологический словарь русского языка. М., 1975).

Weather – от среднеанглийского weder, из древнеанглийского; родственно древневерхненемецкому wetar с тем же значением и древнецерковнославянскому (старославянскому) vetm – «ветер» (Merriam-Webster).

То есть: ветреную погоду спихнули германцам в приданое, а себе взяли погожие деньки круглый год. Годно.

День 3

Фразеологизм «ломать голову» – «усиленно думать, мучительно стараться решить какую-либо проблему, найти выход из положения» известен в буквальных эквивалентах во множестве европейских языков, например славянских и романских. В русском языке он фиксируется впервые у В.К. Тредиаковского в 1748 году.

Источником этого оборота, постепенно вошедшего в виде фразеологической кальки в различные языки, считается немецкое выражение sich den Kopf (zer)brechen, зафиксированное гораздо раньше, чем аналогичные фразеологизмы в других хорошо задокументированных языках, – уже в XVI веке.

Венгерский славист Андраш Золтан ставит под сомнение то, что это выражение родилось именно в немецком языке. Он пишет: «В немецком sich den Kopf (zer)brechen и других, построенных по его модели фразеологизмах поражает жестокость образа, приводящего прямо в