2.5. Физиологическая концепция наследственности

Рассмотренный сдвиг в понимании наследственности, акцентирующий внимание преимущественно на трансмиссивных аспектах явления, был очевиден и ранее. Сошлемся на мнение нашего выдающегося теоретика биологии Александра Александровича Любищева (1890-1972), который различал в явлении наследственности (1925, с 19) «две большие проблемы: проблему передачи наследственного капитала от родителей к потомкам и проблему развертывания, осуществления этого капитала». А.А. Любищев сослался на ряд отечественных и зарубежных авторов, в частности, на американского биолога, одного из основоположников геронтологии Раймонда Пирла (Raymond Pearl, 1879-1940), предложившего название соматогенез (Pearl, 1915) для процессов становления фенотипа, и немецкого генетика Валентина Геккера (Ferdinand Carl Valentin Haecker, 1864-1927), назвавшего науку, изучающую процессы соматогенеза, феногенетикой (Phanogenetik).

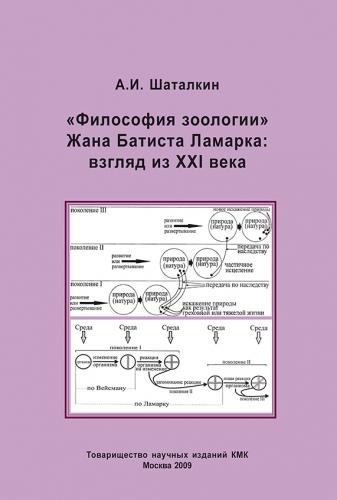

Безусловно, задачи научного анализа требовали уточнения и, если это необходимо, сужения предметной области. И в данном случае разделение на феногенетику и генетику было шагом вперед. Но при этом было крайне важно привести в соответствие старые представления о природе организма (натуре) и широкий спектр воззрений на наследственность с новыми терминами. Этого не было сделано. Поэтому новые понятия вне рамок научного использования несли на себе груз старых коннотаций, что создавало реальную почву для недопонимания и бесплодных дискуссий между соперничающими направлениями. Об этом свидетельствует непростая история взаимоотношений ламаркизма и генетики по проблемным вопросам эволюции в первой половине XX века. Для ясности дадим пример