– Ну! – теперь крикнула она. – Что стоишь! Валяй!

Туман заклубился передо лбом, надвинулся на лоб плотной серой шапкой. Ноздри, раздувшись, поймали женский запах. Ноги уходили, а нутро оставалось. Качался, как в лодке посредине реки.

– Ну что! Давай! Трусишь? Или…

Он, заплетая ногами, подбрел к этому белому, круглому, жаркому, – знакомому, родному. И в этой унизительной, рабской согнутости она все равно стояла на расставленных кривоватых, кавалерийских ногах крепкой, гордой и сильной. Сила перла вон из нее, полыхала, уничтожала его, давила; он был всего лишь насекомое, и его прихлопнут сейчас, сдуют с ладони.

«Я возьму ее… возьму, она хочет!»

«Врешь: это не ты возьмешь, а тебя возьмут. И съедят. И выплюнут».

Уже прижимался животом к ее горячему, вздрагивающему твердому заду. Качался вместе с ней, терся об нее. Умирал, дышал захлебисто, ладони уже сами, не слушаясь, хватали свисающие под гимнастеркой тяжелые мягкие груди. А если кто войдет!

«Составят тебе компанию, и ее отнимут… выдернут у тебя из рук… повалят…»

Мутились пучеглазые, глупые рыбы-мысли

Вдруг Пашка вывернулась из-под него винтом, крутанулась, выгнула спину. Брякал ремень. Медно, звонко брякало о ребра сердце. Он ловил ее по комнате ошалелым медведем, голодным шатуном, а она уворачивалась, и на щеках вспыхивали ожоги – это она лупила его по щекам, да, ах, а он только что понял.

Пощечины звучали тупо и глухо, будто били в ковер палкой, выбивая пыль. Потом прекратились.

Гимнастерка поверх ремня. Лиф расстегнут. Пахнет лилиями от ее живота! В бане часто моется, не то что они, заскорузлые мужики. Он слышал свое дыхание, и оно такое громкое было, что – оглох. Тонким комариным писком зазвенел в висках далекий сопрановый колокол.

«Ко Всенощной звонят, в Покрова Богородицы», – билась кровь, разрывала мозг.

* * *

Вспоминать можно всяко.

Можно лечь спать, смежить веки, и под лоб полезет всякая чушь.

Можно бодро и упруго идти, а сапоги все равно тоскливо вязнут в нападавшем за ночь, густом, как белое варенье, снегу, – и то, что помнишь, будет летать перед тобой голубем, воробьем.

Можно курить на завалинке, долго курить: искурить цигарку, а потом новую свернуть, а потом, когда табаку не останется в кармане, делать вид, что куришь, посасывая клок бумаги; так выкроишь себе кус времени, а прошлое обступит, затормошит, не даст покоя.

И выход только один – идти к солдатам и еще табаку просить, чтоб одолжили.

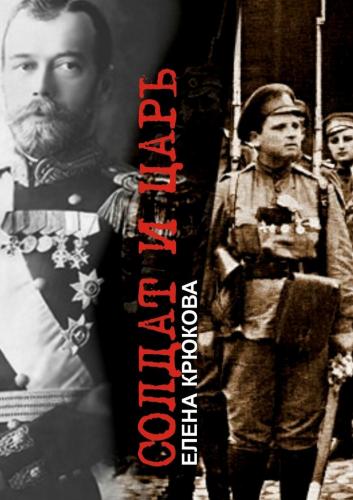

…Когда прибыли сперва в Тюмень, потом в Тобольск – Советы сразу направили их сторожить царей. Пашка пожала плечами: сторожить так сторожить. Лямин еще подерзил: а казаков царских когда бить?! – да ему вовремя кулак показали: слушайся красного приказа!

Они оказались в одном охранном отряде – те, кто трясся без малого