Während die riesige Kavalkade – dreihundertvierzig Pferde, die an jeder Poststation gewechselt werden müssen – langsam durch Oberösterreich, Bayern zieht und sich nach zahllosen Festen und Empfängen der Grenze nähert, hämmern Zimmerleute und Tapezierer auf der Rheininsel zwischen Kehl und Straßburg an einem sonderbaren Bau. Hier haben die Obersthofmeister von Versailles und Schönbrunn ihren großen Trumpf ausgespielt; nach endlosem Beraten, ob die feierliche Übergabe der Braut noch auf österreichischem Hoheitsgebiet oder erst auf französischem erfolgen solle, erfand ein Schlaukopf unter ihnen die salomonische Lösung, auf einer der kleinen unbewohnten Sandinseln im Rhein, zwischen Frankreich und Deutschland, in Niemandsland also, einen eigenen Holzpavillon für die festliche Übergabe zu erbauen, ein Wunder der Neutralität, zwei Vorzimmer auf der rechtsrheinischen Seite, die Marie Antoinette noch als Erzherzogin betritt, zwei Vorzimmer auf der linksrheinischen Seite, die sie nach der Zeremonie als Dauphine von Frankreich verläßt, und in der Mitte den großen Saal der feierlichen Übergabe, in dem sich die Erzherzogin endgültig in die Thronfolgerin Frankreichs verwandelt. Kostbare Tapisserieen aus dem erzbischöflichen Palais verdecken die rasch aufgezimmerten hölzernen Wände, die Universität von Straßburg leiht einen Baldachin, die reiche Straßburger Bürgerschaft ihr schönstes Mobiliar. In dieses Heiligtum fürstlicher Pracht einzudringen, ist bürgerlichem Blick selbstverständlich verwehrt; ein paar Silberstücke jedoch machen Wächter allorts nachsichtig, und so schleichen einige Tage vor Marie Antoinettes Ankunft einige junge deutsche Studenten in die halbfertigen Räume, um ihrer Neugier Genüge zu tun. Und einer besonders, hochgewachsen, freien leidenschaftlichen Blicks, die Aura des Genius über der männlichen Stirn, kann sich nicht sattsehen an den köstlichen Gobelins, die nach Raffaels Kartons gefertigt sind; sie erregen in dem Jüngling, dem sich eben erst am Straßburger Münster der Geist der Gotik offenbart hatte, stürmische Lust, mit gleicher Liebe klassische Kunst zu begreifen. Begeistert erklärt er den weniger beredten Kameraden diese ihm unvermutet erschlossene Schönheitswelt italienischer Meister, aber plötzlich hält er inne, wird unmutig, die starke dunkle Braue wölkt sich fast zornig über dem eben noch befeuerten Blick. Denn jetzt erst ist er gewahr geworden, was diese Wandteppiche darstellen, in der Tat eine für ein Hochzeitsfest denkbar unpassende Legende, die Geschichte von Jason, Medea und Kreusa, das Erzbeispiel einer verhängnisvollen Eheschließung. »Was,« ruft der genialische Jüngling, ohne auf das Erstaunen der Umstehenden achtzuhaben, mit lauter Stimme aus, »ist es erlaubt, einer jungen Königin das Beispiel der gräßlichsten Hochzeit, die vielleicht jemals vollzogen wurde, bei ihrem ersten Eintritt so unbesonnen vor Augen zu führen? Gibt es denn unter den französischen Architekten, Dekorateuren und Tapezierern gar keinen Menschen, der begreift, daß Bilder etwas vorstellen, daß Bilder auf Sinn und Gefühl wirken, daß sie Eindrücke machen, daß sie Ahnungen erregen? Ist es doch nicht anders, als hätte man dieser schönen und, wie man hört, lebenslustigen Dame das abscheulichste Gespenst bis an die Grenze entgegengeschickt.« Mit Mühe gelingt es den Freunden, den Leidenschaftlichen zu beschwichtigen, beinahe mit Gewalt führen sie Goethe – denn kein anderer ist dieser junge Student – aus dem bretternen Haus. Bald aber naht jener »gewaltige Hof- und Prachtstrom« des Hochzeitszuges und überschwemmt mit heiterm Gespräch und froher Gesinnung den geschmückten Raum, nicht ahnend, daß wenige Stunden zuvor das seherische Auge eines Dichters in diesem bunten Gewebe schon den schwarzen Faden des Verhängnisses erblickt.

Die Übergabe Marie Antoinettes soll Abschied von allen und allem veranschaulichen, was sie mit dem Hause Österreich verbindet; auch hierfür haben die Zeremonienmeister ein besonderes Symbol ersonnen: nicht nur darf niemand ihres heimatlichen Gefolges sie über die unsichtbare Grenzlinie begleiten, die Etikette heischt sogar, daß sie keinen Faden heimatlicher Erzeugung, keinen Schuh, keinen Strumpf, kein Hemd, kein Band auf dem nackten Leibe behalten dürfe. Von dem Augenblicke an, da Marie Antoinette Dauphine von Frankreich wird, darf nur Stoff französischer Herkunft sie umhüllen. So muß sich im österreichischen Vorzimmer die Vierzehnjährige vor dem ganzen österreichischen Gefolge bis auf die Haut entkleiden; splitternackt leuchtet für einen Augenblick der zarte, noch unaufgeblühte Mädchenleib in dem dunklen Raum; dann wird ihr ein Hemd aus französischer Seide übergeworfen, Jupons aus Paris, Strümpfe aus Lyon, Schuhe des Hofkordonniers, Spitzen und Maschen; nichts darf sie als liebes Andenken zurückbehalten, nicht einen Ring, nicht ein Kreuz – würde die Welt der Etikette denn nicht einstürzen, bewahrte sie eine einzige Spange oder ein vertrautes Band? – nicht ein einziges von den seit Jahren gewohnten Gesichtern darf sie von jetzt an um sich sehen. Ist es ein Wunder, wenn in diesem Gefühl so jäh ins Fremde-gestoßen-Seins das kleine, von all diesem Pomp und Getue erschreckte Mädchen ganz kindhaft in Tränen ausbricht? Aber sofort heißt es wieder Haltung bewahren, denn Aufwallungen des Gefühls sind bei einer politischen Hochzeit nicht statthaft; drüben im andern Zimmer wartet schon die französische Suite, und es wäre beschämend, mit feuchten Augen, verweint und furchtsam diesem neuen Gefolge entgegenzutreten. Der Brautführer, Graf Starhemberg, reicht ihr zum entscheidenden Gange die Hand, und französisch gekleidet, zum letztenmal gefolgt von ihrer österreichischen Suite, betritt sie, zwei letzte Minuten noch Österreicherin, den Saal der Übergabe, wo in hohem Staat und Prunk die bourbonische Abordnung sie erwartet. Der Brautwerber Ludwigs XV. hält eine feierliche Ansprache, das Protokoll wird verlesen, dann kommt – alle halten den Atem an – die große Zeremonie. Sie ist Schritt für Schritt errechnet wie ein Menuett, voraus geprobt und eingelernt. Der Tisch in der Mitte des Raumes stellt symbolisch die Grenze dar. Vor ihm stehen die Österreicher, hinter ihm die Franzosen. Zuerst läßt der österreichische Brautführer, Graf Starhemberg, die Hand Marie Antoinettes los; statt seiner ergreift sie der französische Brautführer und geleitet langsam, mit feierlichem Schritt das zitternde Mädchen um die Flanke des Tisches herum. Während dieser genau ausgesparten Minuten zieht sich, langsam nach rückwärts gehend, im selben Takt, wie die französische Suite der künftigen Königin entgegenschreitet, die österreichische Begleitung gegen die Eingangstür zurück, so daß genau in demselben Augenblick, da Marie Antoinette inmitten ihres neuen französischen Hofstaates steht, der österreichische bereits den Raum verlassen hat. Lautlos, musterhaft, gespenstig-großartig vollzieht sich diese Orgie der Etikette; nur im letzten Augenblick hält das kleine verschüchterte Mädchen dieser kalten Feierlichkeit nicht mehr stand. Und statt kühl gelassen den devoten Hof knicks ihrer neuen Gesellschaftsdame, der Komtesse de Noailles, entgegenzunehmen, wirft sie sich ihr schluchzend und wie hilfesuchend in die Arme, eine schöne und rührende Geste der Verlassenheit, die vorzuschreiben alle Großkophtas der Repräsentation hüben und drüben vergaßen. Aber Gefühl ist nicht eingerechnet in die Logarithmen der höfischen Regeln, schon wartet draußen die gläserne Karosse, schon dröhnen vom Straßburger Münster die Glocken, schon donnern die Artilleriesalven, und, von Jubel umbrandet, verläßt Marie Antoinette für immer die sorglosen Gestade der Kindheit: ihr Frauenschicksal beginnt.

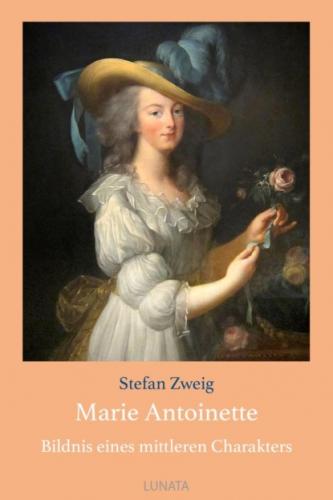

Der Einzug Marie Antoinettes wird eine unvergeßliche Feststunde für das mit Festen schon lange nicht mehr verwöhnte französische Volk. Seit Jahrzehnten hat Straßburg keine künftige Königin gesehen und vielleicht noch nie eine derart bezaubernde wie dieses junge Mädchen. Aschblonden Haars, schlanken Wuchses lacht und lächelt das Kind mit blauen, übermütigen Augen aus der gläsernen Karosse den unermeßlichen Scharen zu, die, in schmucker elsässischer Landestracht aus allen Dörfern und Städten herangeströmt, den prunkvollen Zug umjubeln. Hunderte weißgekleideter Kinder schreiten blumenstreuend dem Wagen vorauf, ein Triumphbogen ist aufgerichtet, die Tore sind bekränzt, auf dem Stadtplatz fließt Wein aus dem Brunnen, ganze Ochsen werden auf Spießen gebraten, Brot aus riesigen Körben an die Armen verteilt. Abends werden alle Häuser illuminiert, feurige Lichtschlangen züngeln den Münsterturm empor, durchsichtig erglüht das rötliche Spitzenwerk der göttlichen Kathedrale. Auf dem Rhein gleiten, Lampions wie glühende Orangen tragend, zahllose Schiffe und Barken mit farbigen Fackeln, in den Bäumen schimmern, von Lichtern angestrahlt, bunte Glaskugeln, und von der Insel her flammt, allen sichtbar, als Abschluß eines grandiosen Feuerwerks, inmitten mythologischer Figuren das verschlungene Monogramm des Dauphins und der Dauphine. Bis tief in die Nacht zieht das schaulustige Volk die Ufer und Straßen entlang, Musik dudelt und dröhnt, an hundert Stellen schwingen Männer und Mädchen sich munter im Tanz; ein goldenes Zeitalter des Glücks scheint mit dieser blonden Botin aus Österreich gekommen, und noch einmal hebt das verbitterte, verärgerte Volk Frankreichs sein Herz heiterer Hoffnung entgegen.