Auf beiden Seiten wird, obwohl Frankreich wie Österreich Sparsamkeit bitter nötig hätten, die Hochzeit auf höchsten Pomp und Prunk gestellt. Habsburg will hinter Bourbon und Bourbon hinter Habsburg nicht zurückbleiben. Das Palais der französischen Gesandtschaft in Wien erweist sich als zu klein für die fünfzehnhundert Gäste; Hunderte von Arbeitern errichten in fliegender Eile Anbauten, während gleichzeitig ein eigener Opernsaal in Versailles für die Hochzeitsfeier vorbereitet wird. Für die Hoflieferanten, für die Hofschneider, Juweliere, Karossenbauer kommt hüben und drüben gesegnete Zeit. Allein für die Einholung der Prinzessin bestellt Ludwig XV. bei dem Hoffournisseur Francien in Paris zwei Reisewagen von noch nie dagewesener Pracht: köstliches Holz und schimmernde Gläser, innen mit Samt ausgeschlagen, außen mit Malereien verschwenderisch geschmückt, von Kronen überwölbt und trotz dieses Prunks herrlich federnd und schon bei leichtestem Zuge fortrollend. Für den Dauphin und den königlichen Hof werden neue Paraderöcke angeschafft und mit kostbaren Juwelen durchstickt, der große Pitt, der herrlichste Diamant jener Zeit, schmückt den Hochzeitshut Ludwigs XV., und mit gleichem Luxus bereitet Maria Theresia den Trousseau ihrer Tochter: Spitzenwerk, eigens in Mecheln geklöppelt, zartestes Leinen, Seide und Juwelen. Endlich trifft der Gesandte Durfort als Brautwerber in Wien ein, herrliches Schauspiel für die leidenschaftlich schaulustigen Wiener: achtundvierzig sechsspännige Karossen, darunter die beiden gläsernen Wunderwerke, rollen langsam und gravitätisch durch die bekränzten Straßen zur Hofburg, hundertsiebentausend Dukaten haben allein die neuen Livreen der hundertsiebzehn Leibgarden und Lakaien gekostet, die den Brautwerber begleiten, der ganze Einzug nicht weniger als dreihundertfünfzigtausend. Von dieser Stunde an reiht sich Fest an Fest: öffentliche Werbung, feierlicher Verzicht Marie Antoinettes auf ihre österreichischen Rechte vor Evangelium, Kruzifix und brennenden Kerzen, Gratulationen des Hofes, der Universität, Parade der Armee, Théâtre paré, Empfang und Ball im Belvedere für dreitausend Personen, Gegenempfang und Souper für fünfzehnhundert Gäste im Liechtensteinpalais, endlich am 19. April die Eheschließung per procurationem in der Augustinerkirche, bei der Erzherzog Ferdinand den Dauphin vertritt. Dann noch ein zärtliches Familiensouper und am 21. feierlicher Abschied, letzte Umarmung. Und durch ein ehrfürchtiges Spalier fährt in der Karosse des französischen Königs die gewesene Erzherzogin von Österreich, Marie Antoinette, ihrem Schicksal entgegen.

Der Abschied von ihrer Tochter war Maria Theresia schwer geworden. Jahre und Jahre hat die alternde, abgemüdete Frau diese Heirat um der Mehrung der habsburgischen »Hausmacht« Willen als das höchste Glück erstrebt, und doch macht in letzter Stunde das Schicksal ihr Sorge, das sie selbst ihrem Kinde bestimmt. Blickt man tiefer in ihre Briefe, in ihr Leben, so erkennt man: diese tragische Herrscherin, der einzige große Monarch des österreichischen Hauses, trägt die Krone längst nur noch als Bürde. Mit unendlicher Mühe, in immerwährenden Kriegen hat sie das zusammengeheiratete und in gewissem Sinne künstliche Reich gegen Preußen und Türken, gegen Osten und Westen als Einheit behauptet, aber gerade jetzt, da es äußerlich gesichert scheint, sinkt ihr der Mut. Eine merkwürdige Ahnung bedrängt die ehrwürdige Frau, dieses Reich, dem sie ihre ganze Kraft und Leidenschaft gegeben, werde unter ihren Nachfolgern verfallen und zerfallen; sie weiß, hellsichtige und fast seherische Politikerin, wie locker dieses Gemisch zufällig gekoppelter Nationen gefügt ist und mit wieviel Vorsicht und Zurückhaltung, mit wieviel kluger Passivität einzig sein Bestand verlängert werden kann. Wer aber soll fortführen, was sie so sorglich begonnen hat? Tiefe Enttäuschungen an ihren Kindern haben einen Kassandrageist in ihr erweckt, bei ihnen allen vermißt sie, was die ureigenste Kraft ihres Wesens war, die große Geduld, das langsame sichere Planen und Beharren, das Verzichten-Können und das weise Sich-selbst-Beschränken. Aber von dem lothringischen Blut ihres Mannes muß eine heiße Unruhwelle in die Adern ihrer Kinder geströmt sein; alle sind sie bereit, für die Lust eines Augenblicks unabsehbare Möglichkeiten zu zerstören: ein kleines Geschlecht, unernst, ungläubig und nur um vergänglichen Erfolg bemüht. Ihr Sohn und Mitregent Joseph II. umschmeichelt voll Kronprinzenungeduld Friedrich den Großen, der sie ein Leben lang verfolgt und verhöhnt hat; er buhlt um Voltaire, den sie, die fromme Katholikin, als den Antichrist haßt; ihr anderes Kind, das sie gleichfalls für einen Thron bestimmt hat, die Erzherzogin Maria Amalia, hält, kaum nach Parma verheiratet, ganz Europa mit ihrer Leichtfertigkeit in Atem. In zwei Monaten zerrüttet sie die Finanzen, desorganisiert sie das Land, vergnügt sich mit Liebhabern. Und auch die andere Tochter in Neapel macht ihr wenig Ehre; keine von den Töchtern zeigt Ernst und sittliche Strenge, und das ungeheure Werk aufopfernder und pflichthafter Bemühung, dem die große Kaiserin ihr ganzes persönliches und privates Leben, jede Freude, jeden leichten Genuß unerbittlich aufgeopfert hatte, erscheint ihr sinnlos vollbracht. Am liebsten würde sie in ein Kloster flüchten, und nur aus Angst, aus dem richtigen Vorgefühl, der eilfertige Sohn werde mit unbedachtem Experimentieren sofort alles zerstören, was sie erbaut, hält die alte Kämpferin das Zepter fest, dessen ihre Hand längst müde geworden ist.

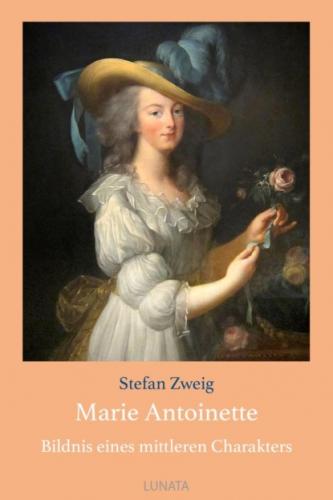

Auch über ihr Nesthäkchen Marie Antoinette gibt sich die starke Charakterkennerin keiner Täuschung hin; sie weiß um die Vorzüge – die große Gutmütigkeit und Herzlichkeit, die frische muntere Klugheit, das unverstellte humane Wesen – dieser ihrer jüngsten Tochter, sie kennt aber auch die Gefahren, ihre Unausgereiftheit, ihre Leichtfertigkeit, Verspieltheit, Zerfahrenheit. Um ihr näher zu kommen, um noch in letzter Stunde eine Königin aus diesem temperamentvollen Wildfang zu formen, läßt sie Marie Antoinette die letzten zwei Monate vor der Abreise in ihrem eigenen Zimmer schlafen: sie sucht sie in langen Gesprächen auf ihre große Stellung vorzubereiten; und um die Hilfe des Himmels zu gewinnen, nimmt sie das Kind zu einer Wallfahrt nach Mariazell mit. Je näher indes die Stunde des Abschieds kommt, um so unruhiger wird die Kaiserin. Irgendeine finstere Ahnung verstört ihr das Herz, Ahnung kommenden Unheils, und sie setzt alle Kraft ein, die dunklen Mächte zu bannen. Vor der Abreise gibt sie Marie Antoinette eine ausführliche Verhaltungsvorschrift mit und nimmt dem achtlosen Kinde den Eid ab, sie jeden Monat sorgfältig zu überlesen. Sie schreibt außer dem offiziellen Brief noch einen privaten an Ludwig XV., in welchem die alte Frau den alten Mann beschwört, Nachsicht mit dem kindischen Unernst der Vierzehnjährigen zu haben. Aber noch immer ist ihre innere Unruhe nicht beschwichtigt. Noch kann Marie Antoinette nicht in Versailles angelangt sein, und schon wiederholt sie die Mahnung, jene Denkschrift zu Rate zu ziehen. »Ich erinnere Dich, meine geliebte Tochter, an jedem 21. des Monats jenes Blatt nachzulesen. Sei verläßlich in Hinblick auf diesen meinen Wunsch, ich bitte Dich darum; ich fürchte ja bei Dir nichts als Deine Nachlässigkeit im Beten und in der Lektüre und die daraus folgende Unachtsamkeit und Trägheit. Kämpfe gegen sie an ... und vergiß nicht Deine Mutter, die, wenn auch entfernt,