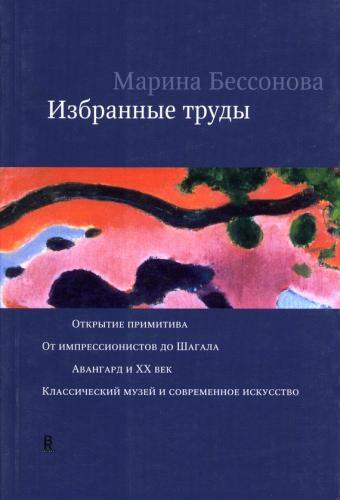

Анри Руссо. Счастливый квартет (Адам и Ева). 1902

Частное собрание

Руссо стоял в стороне от художественной полемики. В отличие от воинственно настроенных Гогена и Сезанна он считал себя служителем муз в одном строю с увенчанными лаврами академиками, великими мастерами прошлого, картины которых (вопреки заявлениям критиков) видел в Лувре, и простодушными малярами-вывесочниками, изготовлявшими на заказ «живописные карточки» – портреты. И в лубке, и в повествовательной живописи академиков он находил нечто занимательное, жизненно правдивое. В столь безграничном уважении ко всем видам художественной деятельности и кажущейся неразборчивости в выборе объектов для подражания – залог грядущего пересмотра художественного наследия, который Руссо оставил будущим поколениям живописцев, от метаморфоз Пикассо и Дали до концептуальных игр представителей поп-арта и фотореализма.

В этом заключена одна из существенных тенденций новейшей культуры, выразившаяся в живописи Руссо, не менее важная, чем открытия Дега, Гогена или Сезанна. Однако его новаторство осталось непонятым крупнейшими мастерами постимпрессионизма. Пюви де Шаванн, познакомившийся с ним на выставке, лишь приободрил Таможенника, одобрив цветовую гамму его картин. Дега, судя по воспоминаниям Воллара, возмутился, увидав у него в галерее привезенные для продажи пейзажи Руссо: «Неужели теперь и это считают искусством!»[73] – раздраженно воскликнул он, считая, что современное молодое поколение превращает выстраданное им самим, Э. Мане и Сезанном творчество в забаву. А Гоген после знакомства с картинами Руссо в Салоне Независимых в конце 1880-х годов иронически заметил, что это «не более дико, чем у Бугро»[74]. В своем, если воспользоваться термином Голдуотера, «романтическом примитивизме»[75] Гоген, находясь в те годы под сильным