Дуб (который в Европе был священным деревом бога неба) и вода играли важную роль в армянских ритуалах священного огня. Священный огонь, как и в Европе, был часто погашен водой. Эта религия тесно связана с земледелием. Принимая во внимание полное соответствие фактов по этому вопросу в славянской и древнеармянской мифологии, можно задаться вопросом, не являются ли фракийско-фригийские таинства, только что описанные здесь, локализованным развитием культа молнии, столь характерного для славянской семьи, к которой, возможно, принадлежали фрако-фригийцы и армяне. Действительно, согласно Томашеку, бог грозы занимал очень заметное место во фракийской религии.

Культ молнии, в той или иной степени смешанный с поклонением богу грозы, был широко распространен у индоевропейцев, и это подтверждается у фракийского народа не только именем Хиагниса, фригийского сатира (см. главу о Ваагне – гл. 5), и Збел (Сбел) Тиурдос, но и названием «бык», которое принадлежало Дионису, и такими греческими мифами, согласно которым он на короткое время завладел молнией вместо Зевса.

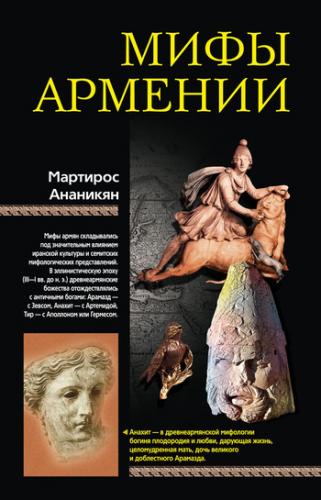

Вскоре после прихода в Урарту армяне попали под очень сильное влияние иранцев и в общественной сфере жизни, и в религиозной. Мощным потоком иранские слова влились в их язык. Благодаря этому факту филологи прошлого поколения склонялись к тому, что армянский язык – ветвь иранского. Когда Ксенофонт[5]встретил армян, находясь в уединении, им был понятен персидский, и они жертвовали лошадей солнцу (или, возможно, Митре). Ни в религиозной литературе, ни в систематической теологии ничего нет об остатках армянского язычества или культах зороастрийского типа. По-видимому, реформированная религия Ирана проникла в Армению очень медленно, в виде беспорядочной массы распространенных вероучений, которые иногда вступали между собой в противоречия на своей новой родине. Фактически имена зоро-астрийских богов и духов, которые встречаются в Армении, несут на себе отпечатки постклассического и досасанидского периодов.

И в конце концов, контакты с Сирией и эллинистической культурой во времена македонян, а особенно при Тигране Великом (95–54 гг. до н. э.), привнесли новый элемент в религию страны. Статуи сирийских и греческих