Как будет показано в этой книге, путинская эпоха, во многом телевизионная по своей природе, представляет собой кульминацию долгой советской, а теперь – российской, «эры телевидения». Началась она в конце 1950‐х, с появлением телевидения как средства массовой коммуникации; устойчивые формы обрела во второй половине 1960‐х, а осуществляла свои многочисленные и противоречивые идеи на протяжении всех последующих десятилетий. Главной особенностью этой эпохи был напряженный поиск новых путей объединения разнородной общественности, легитимизации власти и демонстрации взаимодействия государства с гражданами, и все это – не прибегая ни к общей вере в единую идеологию, ни к подлинно конкурентным выборам. Хотя этот поиск и осуществлялся в различных позднесоветских средствах массовой информации, наиболее заметным он был именно на телевидении, что делало самый важный и самый популярный советский медиум на удивление экспериментальным. В послесталинский период телевидение, как и другие виды искусства в Советском Союзе, служило полигоном для исследования моральной и политической неоднозначности, для выработки нового образа жизни, а также для культурно-политических игр и дискуссий2. Но вместе с тем телевидение – больше, чем другие виды искусства, – было идеально приспособлено для решения политических и идеологических проблем позднего советского государства. Оно было интимным, убедительным в силу своей визуальности и при этом находилось прямо дома у своего зрителя3. Таким образом, оно приносило ключевые сообщения государства в эмоционально оживленное пространство новой частной квартиры, борясь с насущной проблемой окостенения идеологического языка и ритуала4. Тесно связанное с государственной властью, телевидение постоянно подвергалось цензуре. Но вместе с тем с середины 1950‐х годов творческие работники телевидения приобрели определенные художественные и политические амбиции, во многом заимствованные у театрального и кинематографического авангарда5. Видя себя художниками и журналистами

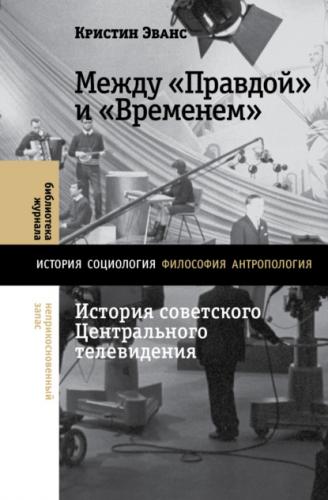

| Автор: | Кристин Эванс |

| Издательство: | НЛО |

| Серия: | Библиотека журнала «Неприкосновенный Запас» |

| Жанр произведения: | |

| Год издания: | 2016 |

| isbn: | 9785444823804 |

Подробнее о медиасобытиях см.:

Подробнее об экспериментах в других медиа, искусствах и повседневной жизни в 1960–1970‐х гг. см.:

Об интимности см.: