Такова была идеальная нравственная атмосфера, которою дышали и в которой воспитывались дети по древнерусскому педагогическому плану. Объем воспитания в этой семейной школе ограничивался предметами ведения и назидания, какие могли уместиться в стенах дома, быть наблюдаемы и усвояемы в домашнем кругу. Весь мир Божий в этой школе сводился под домашний кров, и дом становился малым образом вселенной: может быть, поэтому на потолке древнерусского зажиточного дома иногда и рисовали небесные светила, планетную систему, круги и беги небесные, как говорили древнерусские астрономы. Домохозяин обучал жену, детей и домочадцев закону божию и благонравию, или «божеству и вежеству и всякому благочинию», как тогда выражали составные части этого курса применительно к трем общеобразовательным строениям. Прежде всего он, как педагогический помощник священника, должен был преподать своему дому начатки того строения душевного, которое он сам усвоял у своего руководителя, пополняя под его руководством уроки, полученные еще до женитьбы в родительском доме. Затем следовало мирское строение, «как жити православным Христианом в миру с женами и с детьми и с домочадцами и их учити». Доселе хозяин вел дело воспитания с женой, своею старшею ученицей и сотрудницей. Далее в домовном строении их педагогический труд разделялся как бы на параллельные отделения: когда дети подрастали, родители обучали их «промыслу и рукоделию», отец – сыновей, мать – дочерей, каков кому дал Бог смысл, «просуг». Выбор и порядок изучения этих рукоделий или ремесл соображались с возрастом и с пониманием детей, как и с общественным положением родителей. Отцовское и дедовское предание и строгая раздельность общественных состояний служили здесь руководящими началами. В наше время может не понравиться такое подчинение судьбы подрастающих поколений инерции мысли отцов и застоявшемуся консерватизму их общественного поведения. Для объяснения и смягчения их вины надобно припомнить, что в древней Руси при отсутствии публичного технического образования отец поневоле обучал сына только тому, что сам умел, или должен был отдавать сына другому мастеру, писать ученическую запись, нотариальный контракт о выучке, который ставил его сына в положение, близкое к холопу, дворовому человеку, между прочим, предоставлял мастеру – учителю право своего ученика «смирять, по вине смотря». Зная только быт и нравы нынешних мастерских, можно живо почувствовать печальный смысл этих юридически осторожных слов смирять, по вине смотря. Может быть, древнерусский отец, по-своему сложно понимая житейские пользы сына, и готов был на такое тяжелое условие, но против него должно было мятежно восставать простое материнское чувство, непривычное к сложным комбинациям и житейским софизмам, но умевшее говорить, когда приходилось на много лет

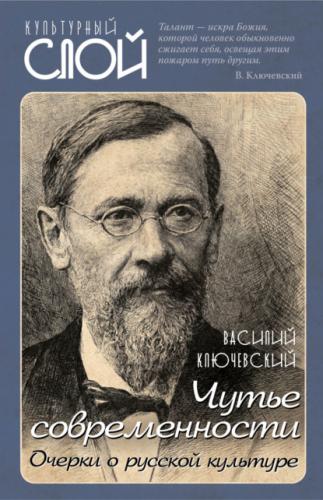

| Автор: | Василий Осипович Ключевский |

| Издательство: | Алисторус |

| Серия: | Культурный слой |

| Жанр произведения: | Культурология |

| Год издания: | 0 |

| isbn: | 978-5-00180-677-6 |