– Вот так и с людьми. Дать им подходящие условия, поставить в нужную обстановку, – и как они могут быть прекрасны!

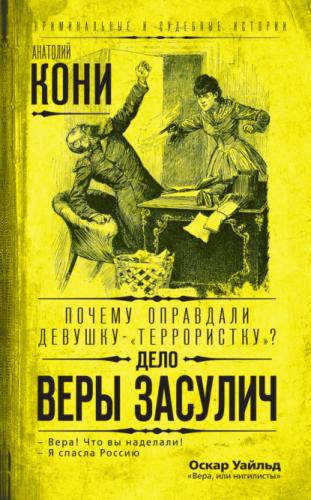

Из воспоминаний о покушении на Трепова

В. Засулич

Нечаевское дело[1]

Каракозовское дело, конечно, займет в истории нашего движения гораздо более скромное место, чем нечаевское. Его подробная история, быть может, станет известной не раньше, как документы III отделения подвергнутся разработке[2].

Это был заговор дело, тайное не для полиции только, но и для окружающих его более мирных элементов, на которых старались действовать члены общества. Ишутин уговорил их в таком роде: наступит великий час, мы люди, обреченные; этот час называл прекрасной Фелициной. Судя по рассказам о нем, это был тип революционера, умевший разжигать настроение слушателей представлением о чем-то великом и таинственном. Как кружок, это общество существовало с 63 г.; члены его обучали в школе, имели 2 ассоциации и сообща устроенное[3] общежитие[4]. Во всяком случае, к осени 65 года это были уже заговорщики: члены принимались с клятвами, и в их среде успел уже даже образоваться раскол[5], более крайние составляли, так сказать, общество в обществе под названием «Ад»[6]. Целью его было, вернее шла в нем речь, об избиении царской фамилии, при чем крайние стояли за предварительную агитацию, пропаганду. Оно приговорило 17 чел. После выстрела Каракозова полиция напала на след этого заговора.

Система, как вести себя на следствии, в то время не могла даже и начать еще вырабатываться, люди, как видно, по большей части считали нужным на каждый вопрос следователей давать более или менее правдоподобный ответ, лживый, конечно, кроме нескольких предателей, – нашлись и предатели. Начались очные ставки, уличения во лжи, давались новые объяснения: запутались даже такие люди, как сами Худяков, Ишутин; и понемногу все члены без исключения были открыты[7]: нелегальность тогда изобретена не была, дожидаясь ареста, спокойно оставались на своем месте; все были переловлены и посланы в Сибирь.

С тех пор о каракозовцах не было слышно: никто из них не выплыл в позднейшем движении, а они только и могли бы подробно рассказать о своем деле[8].

В последнее время