1.2. На «чужих» самолётах

Большой объём разнообразных и очень сложных задач, традиционно стоявших перед Полярной авиацией, после окончания войны дополнился двумя очень важными направлениями: научные исследования в высоких широтах и содействие военному освоению северных регионов страны и районов Арктики. Однако решение этих задач было существенно осложнено нехваткой специалистов (опытные полярные лётчики были наперечёт) и дефицитом авиапарка, запчастей, радиотехнического, наземного и другого оборудования. На 1946 год весь ГВФ реально располагал 470 самолётами Ли-2 (модификация лицензионного ДСи-3) и полученных по ленд-лизу Си-47 «Скайтрейн», а также 32, переделанными из бомбардировщиков в грузовые, А-20 «Бостон» и Б-25 «Митчелл» и 6 «Каталинами», поставка запчастей к которым из США была прекращена. Остальной парк составляли 37 трофейных Ю-52 и около 2,5 тысяч лёгких самолётов типа По-2, УТ-2 и др.

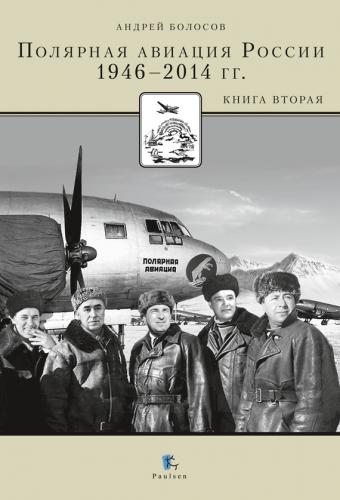

Один из самолётов «Зибель» Си-204, переданный в Полярную авиацию

В УПА Главсевморпути сложилась аналогичная ситуация. Авиапарк Полярной авиации за годы войны изрядно подсократился и устарел. После окончания боевых действий туда поступило много трофейной техники и машин, полученных по ленд-лизу. Кроме упомянутых выше ДСи‑3, Си-47, Б-25, «Каталина», «Юнкерс» Ю-52 и 4 лицензионных ГСТ в Полярную авиацию в 1945–1947 гг. передали три немецких ФВ-200 «Кондор», девять Си-204 «Зибель», гидросамолёт До-24Т, несколько старых «Юнкерс» W-34 для Ухты и даже один английский бомбардировщик «Стирлинг». То есть авиапарк состоял в основном из «чужих» машин. Первенец советского послевоенного гражданского самолётостроения двухмоторный Ил-12 в это время только проходил лётные испытания.

Судьба многих из этих машин была короткой и незавид-ной. Полёты Си-204 на севере начались уже в 1945 г. – в Чу-котскую авиагруппу из МАГОН поступил самолёт «Н-370». Эта машина никак для холодов не дооборудовалась и почти не использовалась. В сентябре 1946‑го её вернули в Москву для доработки. Летом на Чукотку полетели ещё три «Зибеля», но долетели только два. На маршруте из Зырянки в Кресты Колымские у Си-204 «Н-379» отказал левый мотор, затем перегрелся правый. Опытный пилот Ф. К. Куканов вынужден был посадить его на косу реки Федотиха. Машину пришлось списать. Ещё три «Зибеля» вошли в Игарскую авиагруппу. В 1946 г. Си-204 ГУСМП налетали 596 часов.

За 1947 г. ГУСМП потеряло ещё три «Зибеля». «Н-414» из-за неполадок в моторах разбился в мае в Тульской области. «Н-408» погубил человеческий фактор – лётчик Вяльцев решил сесть на аэродром Чокурдах на одном двигателе, но не справился, машину развернуло поперёк полосы и ударило о берег Индигирки. Причина гибели третьего Си-204, «Н-409», осталась невыясненной. После взлёта в Дудинке он потерял скорость и упал. Пилот В. П. Брехов погиб.

«Юнкерс» Ю-52/3 м на Енисее. 1947 г.

После этой серии аварий и катастроф в руководстве УПА пришли к выводу, что немецкие самолёты всё-таки плохо