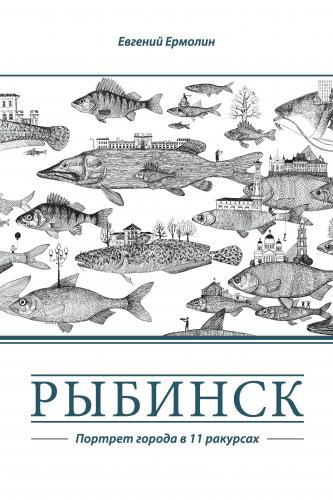

Само имя Рыбинска выдает прямую и откровенную связь города с водной стихией. Да и общий характер места определяется именно отношением к Волге; мы говорим: Поволжье, Заволжье, Верхневолжье…

Великие реки вынянчили древние цивилизации. Им многим обязаны народы и племена, проживающие на берегах. Река в аграрно-промысловой цивилизации – источник жизни. Важны реки на Русской равнине и в связи с ее хроническим бездорожьем и регулярной распутицей. По реке можно было передвигаться на дальние расстояния, налаживать торговые связи.

Веками человек был вписан прежде всего в природные циклы, связанные с жизнью реки. Здесь «люди как реки». Сезонная цикличность жизни реки определяет цикличность и человеческой жизни. Волга тут замерзала обычно в середине ноября, а трогался лед около самых последних чисел марта по старому стилю, причем ледоход длился неделю, а то и больше. Навигация, по сведеньям из энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, длилась дней 200 в году.

В краю, где нет больших гор, река являла людям наиболее очевидный образ непостижимого величия, бесконечности, неисчерпаемости бытия. Плавание по Волге – одно из главных переживаний, центральный опыт судьбы. Но с ней связаны и немалые опасности.

С другой стороны, исторические перипетии придали образу реки особый колорит. Волга по сию пору считается главной русской рекой, одним из главных национальных символов, она – место, где происходят некоторые ключевые события фольклорной памяти, но и сама персонаж художественных произведений. Реку Волгу поминает под этим именем уже Повесть временных лет, древнейшая русская летопись.

Живущие ниже по течению булгары, татары, мордва и другие народы называли реку иначе. Возможно, в I тысячелетии нашей эры великую реку меряне звали здесь Юл. А имя Волга восходит, скорее всего, к финскому корню valkea – «белый, светлый» (возможно, отсюда и Вологда – северный Белгород на одноименной реке; вспомним и про реку Волхов, на которой стоит Великий Новгород, и про тайноведствующих волхвов). Слова «большой», «великий» имеют в своей основе те же согласные Б (В) – Л – К. Издревле Волга несла свои светлые воды, в которых отражались бледные северные небеса.

Кстати, иной раз реку Москву связывают, напротив, с финским словом musta – «черная».

А некоторые – и, возможно, не без оснований – видят в имени Волги индоевропейский корень со значением «волглый, влажный».

Добавлю здесь, что, хотя сопровождающие Волгу возвышенности часто переходят с одного берега на другой, но вообще правый берег обычно выше левого. Вследствие этого правый берег обыкновенно называют нагорным, а левый – луговым. Левобережные низменности Волга затопляла во время разливов.

Рыбинск –