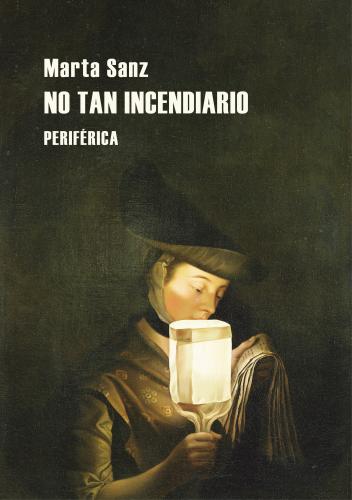

ILUSTRACIÓN 2

Olvido García Valdés presentó hace algunas semanas su excelente poemario Lo solo del animal en La casa encendida de Madrid. Su anterior libro, Y todos estábamos vivos, apareció hace seis años. Lo que quiero resaltar no son el rigor y la intrepidez en la escritura que, en el caso de Olvido, se asocian a la necesidad de un tiempo e incluso de una difamada lentitud, sino un detalle de la presentación que me pareció muy lúcido.

Allí se sugirió que, en Lo solo del animal, el jardín era un símbolo. Olvido dijo: «No». El jardín era lo que estaba delante de su casa. Un jardín puede ser un símbolo del espacio atildado o agreste, cultivado o salvaje, vivo o muerto, de la poesía, pero una rosa es una rosa y un jardín, además de un símbolo, es un jardín sin más, un lugar concreto del mundo más allá de la abstracción y la asociación libresca. Un jardín ya tiene bastante con ser un jardín. Pide ser mirado por sí mismo. Más allá de las mixtificaciones.

La poesía está tan saturada de palabras llenas de palabras que se encapsula, diluye lo real y los estratos que lo constituyen, y a menudo con el pretexto de refundarlo, lo olvida. Ojalá la poesía dejara de ser el credo de sacerdotes que nos alumbran el lenguaje –animal que se muerde la cola–. Llevamos una carga excesiva de literatura sobre los hombros. Marguerite Yourcenar apuntó: «De lo que andamos faltos es de realidades». Magritte pintó una pipa y debajo escribió «Esto no es una pipa». No, no es una pipa: es una representación. Pero también es una pipa. Y que cada uno se lo tome como quiera.

16. En realidad, esta última modalidad de escritor es la más común, pese a la generalizada creencia de que el escritor es un ser mítico que vive gracias a anticipos millonarios, tiene caprichos de diva –J-Lo sólo se aloja en lugares entelados de blanco escrupuloso– y se hospeda en hoteles de siete estrellas. A la mayoría de los escritores –a la masa, al proletariado de los escritores que ya ni siquiera se desclasan con la escritura porque el prestigio del artista está muy mermado– nunca se les paga lo que de verdad cuesta su libro: el precio oscila entre nada y menos de un euro por hora. Hagamos el cálculo: si por un libro en el que se ha trabajado dos años –setecientos treinta días por ocho horas de trabajo al día son cinco mil ochocientas cuarenta horas trabajadas–, se da un anticipo de seis mil euros brutos, eso significa que cada hora de trabajo de alguien que escribe se paga a poco más de un euro. Imaginemos que el anticipo es el doble, el precio por hora trabajada sigue siendo miserable. El salario de un escritor casi siempre es simbólico. El escritor no es un minero y no se le permite hablar en términos de trabajo y de salario: será que la escritura no es un oficio, sino un don de Dios. Será que los escritores caminan sobre las aguas y mastican éter. Será que los escritores para pagar la hipoteca se deben buscar un trabajo decente: profesor de instituto, camarero o tornero fresador. Actividades con una verdadera utilidad social. Porque, al fin y al cabo, la escritura es un placer para quien la practica. Porque, al fin y al cabo, nadie se juega nada escribiendo y la escritura –literaria– no sirve para nada. Absolutamente. Todo eso se lee y se escucha. Yo reivindico para los escritores o bien el espacio sagrado perdido, o bien el beneficio que les corresponde por producir «ocio de calidad» –bienes suntuarios, bisutería, analgésicos– en la sociedad de mercado.

ILUSTRACIÓN 3

Los escritores que hablan de dinero están condenados al infierno. Se han convertido en mercaderes y Jesucristo, como belicoso arcángel que lleva en la diestra una espada flamígera, o un bloguero muy, muy cabreado, van a expulsarlos del templo de la literatura. Los escritores que no hablan de dinero –qué elegancia– son los que viajan en business. En literatura también existe la lucha de clases.

Aspirar a vivir de lo que se escribe no es lo mismo que escribir por dinero lo que a uno le echen, aunque yo no tengo nada en contra de lo segundo y habría que dignificar el trabajo de los negros. En contraposición, escribir gratis no es garantía de hacerlo bien. Ni desinteresadamente. Ni siquiera significa que eres más honesto que el que cobra por sus palabras. Los hay que, como pasantes de abogado, escriben gratis porque buscan una silla. Un favor para después. Llevan la cuenta de los débitos en una libreta y mordisquean el lápiz como Manolito, desprolijo tendero. Su generosidad y su amor al arte son una forma de no dar puntada sin hilo.

Con la excusa de la crisis cada vez es más corriente no pagar las colaboraciones en prensa, los informes de lectura, el trabajo como jurado. Clientelismo. Indignidad. Yo, que he cometido todos los pecados –he escrito sin cobrar y cobrando, he esperado y he hecho favores–, a Dios pongo por testigo, con un rábano en el puño, de que nunca volveré a pasar hambre, porque, mientras el mundo no pare y yo me pueda bajar, hoy uno es muchísimo más libre cuando le pagan. No les quepa duda.

17. «No se puede confundir la cultura popular con la cultura más vendida, con la que se consume más o tiene más aceptación. La cultura popular no es lo mismo que la cultura de masas. Asumir eso sería asumir la validez de una economía de mercado donde los conceptos de calidad y de cantidad se solapan y, demagógicamente, el cliente lector siempre tiene la razón porque el que paga, manda.» Un efecto secundario de este convencimiento –un convencimiento que cada vez me suscita más dudas porque me siento ingenua u obsoleta cada vez que lo pronuncio– es que nunca compro un libro en El Corte Inglés.

CULTURA DE IZQUIERDA

Imaginemos que estamos en un programa-concurso, en la aduana de un aeropuerto, en una clase de los años setenta donde la señorita pregunta a sus alumnas en orden descendente de aplicación y disciplina –de la más lista a la más tonta–. Imaginemos a una pareja, montada en su jeep, perdida en el desierto, con el GPS averiado, uno pregunta mientras el otro mira con ojos de pez un mapa: ¿dónde está el Norte, el Sur, el Este?, ¿dónde está el Oeste? Quedan más preguntas por contestar. Más preguntas: ¿existe una cultura de la izquierda?, ¿qué caracteriza la «cultura de la izquierda»?, ¿cómo se ha robado o pervertido el lenguaje de la izquierda?

1. Si la ideología hegemónica y los discursos del poder pasan desapercibidos y se integran en el concepto de normalidad13, sería conveniente ejercer la autocrítica y no restringir nuestras acciones culturales a un espacio «exótico», a lo excéntrico en relación a nuestro contexto cultural, político y humano: las luchas culturales de la izquierda no pueden circunscribirse únicamente a los conceptos de memoria, república y solidaridad con los pueblos –«temas estelares» que reciben los vítores en los mítines–. Nuestras propuestas culturales pasan por pensar en el ahora y en el aquí, por ver la viga en el ojo propio, por reconocer el peso y el volumen de nuestras alienaciones cotidianas: las que tienen que ver con la obsesión por la salud, por la seguridad, por el fútbol y los patrióticos triunfos deportivos, por las grandes superficies comerciales y la televisión, por el concepto mismo de una literatura reducida a autoayuda, a buenos sentimientos, a «lo bonito» –yo quiero escribir feo de lo feo y dinamitar con violencia los dictados del «canon»–, por las redes sociales, el aire acondicionado y el calor, los móviles –¿producen cáncer?– y las tecnologías que imponen nuevas formas de relación humana: en La red social (David Fincher, 2010) se describe, en-tre la oscuridad de la película, cómo la amistad es un ingrediente en la receta de un negocio, mientras, al otro lado del espejo –más allá del espacio virtual y las sombras de la caverna– los amigos se mienten para obtener un beneficio. Comparto esta perspectiva moralista: no me siento inclinada a iniciar una revolución satánica de valores que comience por deconstruir la idea de amistad. Sin embargo, aspiro a repensar conceptos bastardos sobre el individuo, el respeto, la tolerancia, los propios derechos; las alienaciones cotidianas que se relacionan con la corrupción y con nuestra disposición a corrompernos con las pequeñas cosas;