На двух связанных камышовой веревкой стульях, служащих мне мольбертом, большая кухонная доска. На доске белая, плотная бумага. Рисую цветными карандашами.

Портрет продвигается мучительно медленно. В лице Пашутина нет ничего такого, чем можно было бы увлечься и художественно воспроизвести. Ни одной приятной, живой черточки. Круглая, одутловатая маска. Под сонными, никогда не знавшими ни смеха, ни слез глазными щелями – большие мешки. Двойной подбородок. Время от времени отрываясь от надоевшего портрета, я сажусь на подоконник и жадно разглядываю яркую картину украинского базара. Видно, как с утра подвыпившие крестьяне лениво стаскивают с гор изумрудных арбузов и лимонных дынь рваные рогожи… Как в один ряд выстраиваются подъехавшие огромные арбы с пламенными помидорами, синими сливами и винно-красными яблоками… Как толстые торговки в цветных платках расставляют на столах огромные горшки с горячими «пшенниками» (кукурузами)…

Над всем этим – ярко сияющее, бездонное, нежно-голубое небо. Утренний ветерок доносит сладкие запахи спелых овощей и фруктов.

И волнует меня. Нестерпимо хочется выскочить из окна и броситься в гущу базара.

– Сынок, – слышу я шепот отца, – не отвлекайся. Времени оста лось немного. Через три дня юбилей, а после него твой портрет никому не нужен.

Отец сидит в старом кресле и курит толстую папиросу.

– Портрет, – добавляет он полушепотом, – принесет тебе, молодому художнику, деньги и доброе имя… Весь город заговорит о тебе.

Соглашаясь с отцом, берусь за работу, стараясь вложить в нее все силы.

Сегодня двенадцатый день однообразной, утомительной работы. Бывают дни, когда мне кажется, что ей конца не будет, что курносый толстяк навсегда поселился в нашей семье и никакой силой его не выгнать.

Часто к вечернему чаю к нам приходил друг отца – Марк Грушко. Высокий, сухопарый старик в больших оловянных очках. Степенно усевшись в отцовское кресло, он несколько минут отдыхал и потом начинал рассказывать свои бесконечные, удивительные истории о людях, встречавшихся на его длинном и нелегком пути. Истории он ловко смешивал с притчами и афоризмами, наделяя все это грустным, искрящимся юмором.

Грушко был редкого умения и обаяния рассказчик. Порой мне казалось, что передо мной замечательный артист. Я любил его голос – мягкий и успокаивающий, любил его мимику, таящую в себе дружественность, но больше всего покоряли меня его руки: тонкие и страстные. Впервые в жизни я понял, что руки – второе лицо. Они также передают все душевные переживания. Есть руки, насыщенные добротой, героической красотой, эгоизмом, ревностью и страданиями… И не зря великие портретисты рукам модели придавали важное психологическое значение. Портрет модели без рук казался им неполноценным.

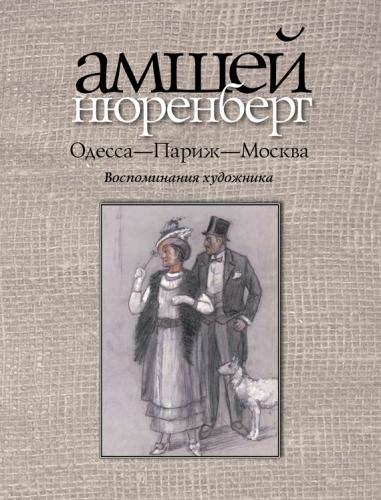

1908 Одесса. Амшей Нюренберг