Историки отмечают, что Средние века были временем молодых. Люди успевали быстро нарожать по 10–15 детей, завоевать города и страны. Детства в нашем понимании не было. Вероятность дожить до семи лет была мала, а к семилетнему уже относились как к взрослому. Детей рано приставляли к делу. Девочек с 12, а мальчиков с 14 лет можно было выдавать замуж и женить. С этого возраста их воспринимали как самостоятельных. А помолвки заключались еще раньше.

Все это нам трудно себе представить. Назовет ли сегодня хоть кто-нибудь 50-летнего человека стариком? Безусловно, жизнь в Средневековье была менее комфортной и благополучной. Люди тогда раньше, чем в наши дни, взрослели, старели и умирали. Причиной этого наряду с тяжелыми условиями жизни был низкий уровень тогдашней медицины. А потому некоторые историки утверждали, что люди Средневековья будто бы принимали смерть «безмятежно», проявляли фатализм и пассивность по отношению к болезни и смерти. Это мнение, безусловно, ошибочно. Люди того времени, как и наши современники, независимо от их положения в обществе, стремились в меру своих сил победить болезни, сберечь и продлить жизнь.

Вместе с тем они мыслили, жили и действовали во многом совершенно иначе, чем наши современники. Их менталитет был характерным для доиндустриального общества и резко отличался от нашего. Большинство людей жили в деревнях. Как правило, они не умели ни читать, ни писать. Люди жили за счет своего ручного труда и не были хозяевами своей судьбы. Их благосостояние зависело от капризов природы, и они чувствовали себя зависимыми от различных посторонних и непреодолимых сил.

В документах Средневековья не удается найти объективную историю болезни того или иного больного: жизнь и смерть правителей обычно приукрашивается, а болезнь и смерть простых людей нередко описывается как естественный результат Божьего наказания.

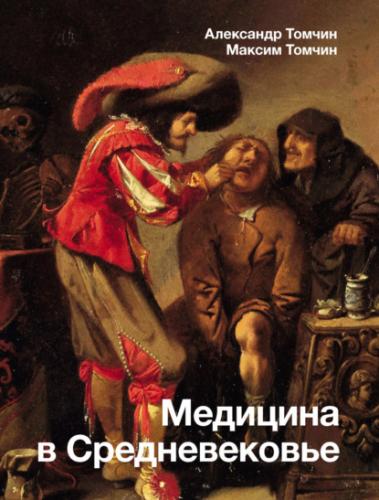

Коренное отличие медицины того времени от современной можно проиллюстрировать зарисовкой из написанного в XIX веке романа Проспера Мериме «Хроника времен Карла IX»[4]. В нем изображены события второй половины XVI века. Хотя приведенная сценка относится к более позднему времени, в ней отражается одна из существенных традиций Средневековья. Их живучесть порой позволяет нам судить о том времени на основании более поздних источников.

В главе «Лазарет» описана такая сценка. В полевой госпиталь, оборудованный в монастыре, входит хирург Бризар, «довольно искусный для своего времени, ученик и друг знаменитого Амбруаза Паре». Ему есть чем гордиться: «Я хотел бы, чтобы у меня было столько мешков с золотом, сколько пуль я извлек у людей, которые сейчас здоровехоньки и мне того же желают». «Он, видимо, только что сделал кому-то операцию, – рукава у него были засучены до локтей, широкий фартук замаран