Но я не верю в закономерности в искусстве. Я придерживаюсь давно высказанного мнения, что у гения плохие отношения с историками искусства. Поэтому в моей книге, где речь пойдет исключительно о гениальных художниках, нет не только ответа на вопрос, что такое Возрождение, – читатель не найдет в ней и истории искусства Возрождения. Перед ним пройдет не история, а калейдоскоп очерков о том, как гениальные живописцы и скульпторы, каждый по-своему, решали проблемы – личные и те, которые ставили перед ними Церковь, город, государь, частные лица. Шум времени – то, что происходило вне искусства, – будет слышен только местами, в экскурсах, которыми открываются большие разделы: «Треченто» и «Кватроченто». Шума этого в книге немного, так как я думаю, что только посредственный художник – продукт времени. Гений же сам изменяет время, в котором или наперекор которому он живет[14].

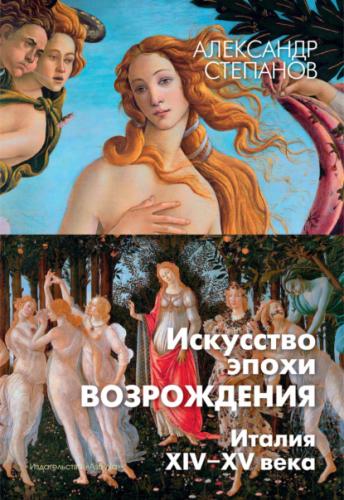

Надеюсь, теперь читателю ясно, почему книга названа не «Искусство Возрождения» и не «История искусства Возрождения», а «Искусство эпохи Возрождения». Я предпочел бы еще более нейтральный заголовок «Западноевропейское искусство XIV–XVI веков». Но приходится считаться с отечественной традицией, относящей искусство XIV века вне Италии к Средним векам, что отражено в общем распределении материала по томам «Новой истории искусства». Эпохе Возрождения отведено три тома: тот, что в руках у читателя, – об искусстве Италии в XIV–XV веках; второй – об итальянском искусстве XVI века; третий – об искусстве Нидерландов, Германии, Франции, Испании и Англии в XV–XVI веках.

Хоть я и держусь в стороне от специалистов, которые с верой в то, что Возрождение отнюдь не умозрительное построение, отстаивают каждый свое представление об этой эпохе, – все-таки, как часто бывает в жизни, в такой ситуации практически невозможно оставаться равнодушным наблюдателем. Кому-то невольно симпатизируешь, кому-то сочувствуешь больше, чем его оппоненту, даже если предмет спора тебе не очень близок.

Наблюдая споры о Возрождении, я сочувствую скорее тем, кто полагает,