Неизвестный художник. Рожденные под знаком Сатурна. Миниатюра из миланской рукописи «De sphaera». Ок. 1450–1460

Сатурн, покровительствующий земледельцам, повинен в человеческой скупости, жадности, злобе, лживости, малодушии

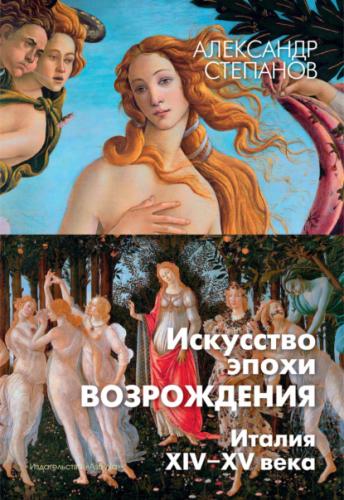

Но было бы неверно объяснять только косностью традиций трудности, мешавшие художникам повысить свой статус. Традиции не воспринимались бы как препятствия, не появись мастера, которым оказалось в них тесно. Трудности каждый создавал себе сам. Творчество становилось индивидуальным делом, личной судьбой. Искусство перестало быть анонимным – вот самое резкое отличие искусства эпохи Возрождения от средневекового.

А ведь это удивительно, если принять во внимание, что искусство тогда не играло такой важной роли, как в Средние века[69]. То, что имена мастеров Возрождения не забывались, говорит не столько об уважении к ним, сколько о раздражении публики нараставшим стремлением художников так или иначе привлечь внимание к своей персоне. Лучше всего запоминались имена тех, кто своими амбициями раздражал публику. До Возрождения такого не слыхивали. Позднее научились относиться толерантно, придумали компромиссную зону между механическими и «свободными» искусствами – искусства «изящные», которым стали учить в академиях. Но на протяжении XIV–XVI столетий взаимная адаптация художника и общества протекала драматично. Этим Возрождение оказалось ближе, чем искусство XVII–XVIII веков, к ситуации, вновь обостренной импрессионистами. Персональность ренессансного искусства отражает не победоносное шествие талантов, а беспрецедентное взаимное напряжение художника и общества.

Из трех «изящных искусств» наиболее восприимчивой к классической древности оказалась ренессансная архитектура[70]. Не имея непосредственных сюжетных связей ни с христианской, ни с античной мифологией и литературой и находясь по этой причине в стороне от главной, словесной линии Возрождения, архитектура, в лице Брунеллески и Микелоццо, легко компенсировала обособленность от гуманистической книжной учености прямым практическим обращением к мерам и пропорциям древних, к римским ордерам, к строительству в «классической манере». Благо что величественные памятники римского зодчества не приходилось искать: чтобы их видеть, надо было совершить паломничество в Рим. Античная архитектура