Глава 3

Введение в средневековую диетологию

С точки зрения старинной медицины

Средневековая медицина корнями своими уходит в греко-римскую древность, основой ее учения стали труды великих классиков прошлого – Гиппократа, Галена, Аристотеля и арабских медиков Раннего Средневековья. Проникшее во многие работы представление о косности, невежестве и беспомощности тогдашних врачей, как любой миф, совершенно не соответствует действительности. Несомненно, тогдашние возможности стократно уступали нынешним, однако врачи прекрасно знали свойства «зеленой аптеки» и умело пользовали пациентов с помощью лекарств на растительной и животной основе. Также уверенно справлялись они с ранами, вывихами, переломами и даже простейшими операциями, используя для того примитивные формы наркоза – одурманивающее питье, сдавливание нервов, замораживание пораженного участка тела с помощью снега и льда[1].

Слабость старинной медицины проявлялась не столько на практике, сколько в любых попытках сформулировать общие теоретические представления о здоровье и болезни и в дальнейших попытках извлечь из этой умозрительной системы некие практические выводы. Удивительного в том ничего не было – человеческое тело представляет из себя сложнейшую биологическую систему, которую едва лишь стали понимать в Новейшее время. Кроме того, медицина в Греции и Риме была неотделима от философии – смелой, но практически невозможной попытки составить мироздание из немногих конкретных элементов, связав в единое целое микрокосм (человеческое тело) и макрокосм (Вселенную). С этим багажом медицина пришла в Средневековье, несколько развившись за счет учения арабских медиков, но основы, заложенные Гиппократом, Галеном и Аристотелем, остались незыблемыми. Можно сказать, что и в этом не было особой беды, если бы шли споры и отбрасывались не оправдавшие себя гипотезы. Но незыблемость канона, слепая приверженность теории, освященной великими именами, на страже которой стояла как светская, так и духовная власть, породила более чем странную картину: над динамично развивающейся «низовой» практикой возвышалось уродливое здание давно изживших себя концепций[2].

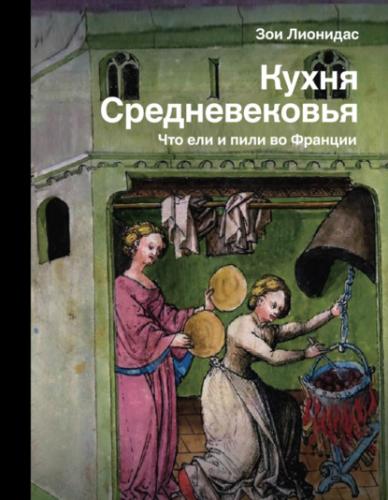

Неизвестный художник. Лечение больного посредством овсяного отвара – Tacuinum Sanitatis (Codex Vindobonensis), series nova, 2644 f. 44v., конец XI

С этими теориями стоит познакомиться поближе. Немногочисленные элементы, которые, смешиваясь между собой в тех или иных количествах, образуют живые и неживые объекты и весь видимый мир как таковой, – основа основ философии древних. До логического конца ее довел Эмпедокл