Vom Alpinismus zum politischen Andinismus

Monikas Jahre in Chile: Die Mine von El Teniente

Gletscherschmelze am Chacaltaya

Im Bus von San José nach San Ignacio

Postmortemfotografie

VORSPANN

SCHNELLDURCHLAUF

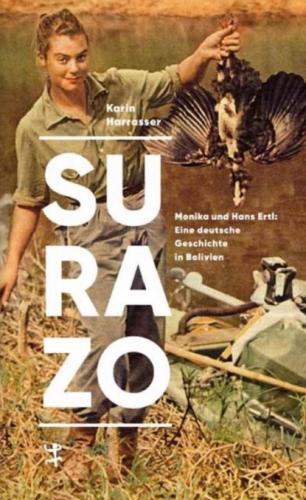

Am 12. Mai 1973 wurde Monika Ertl in La Paz im Verlauf eines Feuergefechts von Sicherheitskräften auf der Straße erschossen. Monika war zum Zeitpunkt ihres Todes fünfunddreißig Jahre alt und Mitglied der bolivianischen Guerilla Ejército de Liberación Nacional (ELN, deutsch: Nationale Befreiungsarmee). Obwohl es nie ein Gerichtsverfahren gab, ist man sich ziemlich sicher, dass sie 1971 in Hamburg den bolivianischen Konsularbeamten Roberto Quintanilla Pereira erschossen hat. Die Urne mit der Asche des getöteten Amtsträgers, der sechs Jahre zuvor in Bolivien als Polizeioberst im bolivianischen Innenministerium für den Befehl, Ernesto »Che« Guevara nach seinem Tod die Hände zu amputieren, verantwortlich gewesen war, wurde nach La Paz überführt. Monika Ertl, die Attentäterin, hatte in Hamburg einen Zettel mit der Losung der ELN zurückgelassen: Victoria o muerte!

Monika Ertls Vater, Hans Ertl, überlebte seine Tochter um sechsundzwanzig Jahre. Er starb 2000 in der Chiquitanía, im östlichen Tiefland Boliviens. Er hatte als Kameramann für Leni Riefenstahl gearbeitet und war Generalfeldmarschall Rommels bevorzugter Frontfotograf gewesen. Der begnadete Bergsteiger und Abenteurer hatte sich in den 1960er-Jahren in den abgelegenen Regenwald zurückgezogen, um dort eine Hazienda mit Rinderzucht zu betreiben. Auch in der Abgelegenheit war er Teil der deutschen Kolonie in Bolivien, zu der einige treue Nationalsozialisten gehörten. Der prominenteste war ein Mann, den die Leute »Don Klaus« nannten, der international aber unter seinem richtigen Namen Klaus Barbie bekannt war. Dessen zweite Karriere im Zwischenraum von Diktatur, Paramilitarismus und Drogenhandel war Anfang der 1970er-Jahre gut in Schwung. Bis in die Achtzigerjahre arbeitete er rechten bolivianischen Diktatoren und Putschisten als Spezialist beim Kampf gegen »kommunistische Aufständische« zu. Als Geheimdienstberater des bolivianischen Diktators Hugo Banzer war Klaus Barbie, der sich in Bolivien Altmann nannte, wesentlich an Monika Ertls Exekution in La Paz beteiligt. Der Sohn des wegen NS-Kriegsverbrechen Gesuchten, Klaus Georg, übernahm wiederum die Ehrenwache bei Roberto Quintanillas Beisetzung.

Ein wichtiger Schauplatz der folgenden Episoden ist diese abgelegene Region, in der sich vielerlei transatlantische Linien kreuzen: die Provinz Chiquitos im Department Santa Cruz, Bolivien. Trotz ihrer lange Zeit schwierigen Erreichbarkeit war hier im 17. Jahrhundert eines der Hauptmissionsgebiete der Jesuiten, besonders solcher aus dem Donauraum. Später, im 19. Jahrhundert, waren es vor allem Franziskaner, die in der Chiquitanía missionierten, außerdem kamen (wiederum häufig deutsche) Ethnologen mit ihrem Bestreben, die Kultur und das Leben der bedrohten indigenen Gruppen aufzuzeichnen, bevor sie verschwunden sein würden.

Auch am Kautschukboom im 19. Jahrhundert, der der indigenen Bevölkerung Enteignungen und Unterdrückung brachte, waren zahlreiche deutschstämmige Akteure beteiligt. Großgrundbesitz ist bis heute nicht selten in den Händen deutscher Auswanderer, etwa der Familie Banzer, aus der jener Diktator Hugo Banzer stammte, der in den 1970er-Jahren autoritär regierte und dem Klaus Barbie-Altmann treu diente. Zwischen 2017 und 2020 war eine Wahrheitskommission eingesetzt, die in ihrem vorläufig letzten Bericht 130 erwiesene Fälle von politischem Mord, Folter und Verschwindenlassen dokumentierte. Die meisten dieser Fälle sind der ersten Regierung Banzer (1971–1978) zurechenbar. Es handelt sich bei den Opfern der Diktatur nicht nur um bewaffnete Aufständische und Mitglieder der bolivianischen Guerilla, sondern auch um Oppositionelle, Studierende, Lehrpersonal und linksgerichtete Geistliche. Hugo Banzer, der 1973 den Befehl für die Exekution Monika Ertls gab, war, wie es der Zufall will, Hans Ertls Nachbar in der Chiquitanía.

Viele Deutsche suchten also im Laufe der Zeit ihr Heil in der Chiquitanía. Hans Ertl wollte auf seiner Hazienda, wie viele vor ihm, »neu anfangen«. Sie war sein privates Paradies, ein Ort, wo er unbehelligt von seiner eigenen Vergangenheit leben konnte. Vielleicht hätte das auch funktioniert, wäre die Vergangenheit nicht in Form von Monika Ertls revolutionären Leidenschaften, die sie Inti Peredo, den Führer der ELN, als Christus besingen ließen, in die Chiquitanía zurückgekehrt.

Ein zweiter Schauplatz ist Kufstein in Tirol, auch er: Peripherie. Ich bin in der österreichischen Kleinstadt aufgewachsen, die malerisch zwischen dem hoch aufragenden Wilden Kaiser und dem einzeln dastehenden Pendling an der bayrisch-tirolerischen Grenze liegt. Es war eine Kindheit eingebettet in Natur: Wir gingen wandern, klettern, Ski fahren, spielten im Wald und badeten in den Seen, die rund um Kufstein liegen. Einer davon ist der Stimmersee, ein kleiner, künstlicher Stausee etwas außerhalb, an dem sich ein Gasthaus, ein kleines Hotel und eine Badeanlage befinden. Unmittelbar neben dieser charmanten Ferienanlage, die auch von uns »Einheimischen« genutzt wurde, lebte bis 1982 Hans-Ulrich Rudel. Der im Zweiten Weltkrieg höchstdekorierte Sturzflieger war eine Schlüsselfigur im internationalen Netzwerk alter und neuer Nationalsozialisten nach dem Zweiten Weltkrieg. Nicht nur als Fluchthelfer von beispielsweise Josef Mengele war er viel auf Reisen, sondern er war auch deshalb so viel unterwegs, weil er als Vertreter österreichischer und deutscher Firmen reiste. Seit seiner Zeit in Juan Peróns Argentinien in den 1950er-Jahren, als er dort die Luftwaffe