4. И как обобщающее условие одновременной реализации всех этих стратегий одновременно выступает перформатизм, или перенос «центра активности художника в сферу манипулятивности и операциональности» [5: 271]; «жест, авторская поза ‹…› ограничивающий авторскую волю, авторское участие именно этим жестом, обретающим в культурном пространстве ‹…› самостоятельное, хотя и внетекстовое значение» [5: 254].

Рассмотрим эти принципы более подробно.

1. Перформатизм и «центральный фантом»

Поэтическое творчество Пригова отчетливо отразило сдвиг целого ряда молодых московских авторов (А. Монастырский, Л. Рубинштейн) в сторону перформативности, обозначившийся в начале 1970‐х годов, – в случае Пригова этот поворот произошел около 1973 года. Впоследствии он сам иронически определял стихи, написанные до этого времени, как «ахматовско-пастернаковско-заболоцко-мандельштамовский компот». От его последующего творчества они отличаются прежде всего разницей в фокусе. Если в ранних стихах в центре внимания находится мир, увиденный с более или менее устойчивой (хотя и гротескно сдвинутой по отношению к предшественникам) точки зрения, то начиная с «Исторических и героических песен» (1973) Пригов концентрирует внимание на сознании и языке, порождающих данный текст. С этого момента тексты Пригова стремятся представить панораму субъектов культуры, сначала – советских, позднее – сформированных глобальной культурой, а затем и представляющих собой особого рода футурологические экстраполяции.

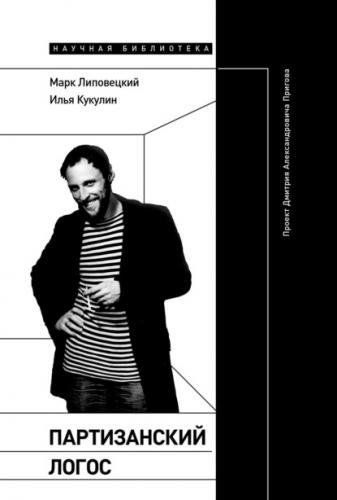

По мысли Пригова, главное в современной культуре – не что, а кто создал то или иное произведение: именно «кто» определяет модальность читательского отношения к высказыванию. Но само это «кто», то есть «я» художника, существует только в режиме постоянного разыгрывания собственного статуса. Пригов говорит об «акцентированно-знаковом» поведении художника, которое включает в себя и тексты, но не ограничивается ими, и, более того, диктует значение и понимание этих текстов: «Только из имиджа и поведения самого художника, в пределах его большого проекта, можно идентифицировать субстанциональную сущность данного произведения, – пишет Пригов в программной статье «Что делается? Что у нас делается? Что делать-то будем?» (2000) и добавляет: «Текст стал частным случаем более общего художественного поведения и стратегии. Этот способ объявления в зоне искусства имеет нематериальный характер – в некой, скажем так, виртуальной зоне возникает образ-имидж художника» [5: 194, 195].

Вот почему репрезентация разных субъектов культуры – Пригов называет их «имиджами» –