Однако именно подобный статус позволил ему исчерпывающе проявить себя на передовой морской войны на Балтике и стать в итоге самым известным кораблём российского флота. В июле 1915 г., после занятия германской армией Курляндии и выхода на южное побережье Рижского залива, а также вследствие возросшей активности противника на море, возник план усиления корабельной группировки морских сил в заливе тяжёлым кораблём. По замыслу такой корабль, являясь опорой разнородных лёгких сил – миноносцев, канонерских лодок, тральщиков – был призван эффективно обеспечивать их действия против неприятельского приморского фланга, обладая подавляющим превосходством в артиллерии. На него также возлагалась основная задача противодействия своей дальнобойной тяжёлой артиллерией попыткам противника проникнуть, под проводкой тральщиков, через минные поля Ирбенского пролива в Рижский залив.

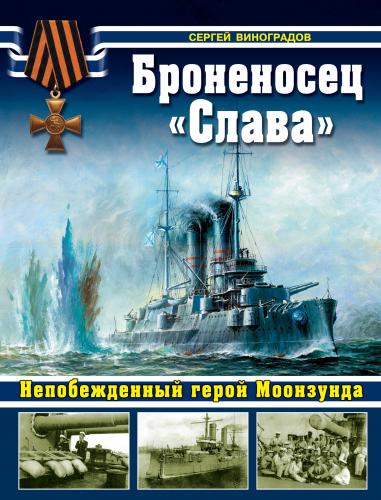

Именно эта роль досталась «Славе», которой предстояло окунуться в рутину периферийной морской войны у мелководного побережья Курляндии и Лифляндии. Переведённый в залив 18 июля 1915 г., линкор превосходно справлялся с этой задачей. Удачно используя свою мощную артиллерию, проявляя здравую инициативу (крен для увеличения дальности стрельбы), он успешно освоился с ролью составного элемента обороны на минно-артиллерийской позиции, став настоящим камнем преткновения для германских сил прорыва в залив с 26 июля по 4 августа 1915 г.

В течение всего периода пребывания «Славы» в составе Морских сил залива «Слава» она являлась становым хребтом русских лёгких сил. Именно её действиями объясняется 10-дневное «топтание у Ирбен» многократно превосходящих сил противника летом 1915 г., именно «Слава» возглавляла давление на приморский фланг неприятельского сухопутного фронта с моря, к западу от Риги остаток 1915 и в 1916 г. Пройдя интенсивный ремонт зимой 1916/1917 гг., обновлённая «Слава» летом вновь перешла в Рижский залив. Здесь же ей было суждено погибнуть 4 октября 1917 г. при обороне Моонзунда в бою с многократно сильнейшим противником.

Теме «Славы» в боях 1915–1917 гг. в отечественной историографии флота посвящено немало работ. Хронологически они делятся на несколько волн, отражающих периоды всплеска интереса к истории корабля. Первой крупной публикацией стала помещённая в 1923 г. в «Морском сборнике» работа Д. П. Малинина «Линейный корабль „Слава“ в составе Морских сил Рижского залива в войну 1914–1917 гг.; по личным документам, воспоминаниям и материалам Морской исторической комиссии» (№№ 5, 7). В 1928 г. увидел свет крупный труд Военно-морской академии «Борьба флота против берега в мировую войну», том IV которого был написан А. М. Косинским и посвящался Моонзундской операции 1917 г. В 1940 г. вышла монография К. П. Пузыревского «Повреждения кораблей от артиллерии и борьбы за живучесть», систематизировавшая опыт воздействия орудийного огня на корабли по материалам Первой мировой войны.

Особенностью этих работ «первой волны» являлось то, что они были написаны бывшими морскими офицерами – современниками боевых действий на Балтике в 1914–1917 гг., а Д. П. Малинин непосредственно участвовал на линкоре в боях 1917 г. в Моонзунде в должности старшего штурманского офицера. Достаточно полная, информативная и написанная хорошим языком образованного человека «старого времени», работа Малинина в основном посвящалась общему изложению обстоятельств обороны Рижского залива в кампаниях 1915–1917 гг. и отводила действиям «Славы» значительное место. Обстоятельный труд А. М. Косинского был посвящён как действиям в обороне Моонзундского архипелага морских сил, так и сухопутных частей. По причине неизбежной для столь обстоятельной работы необходимости сжатости повествования материал Косинского в части «Славы» в целом излагается аналогично Д. П. Малинину. Как и его предшественник, А. М. Косинский использовал документы Морской исторической комиссии, (в т. ч. донесения о бое 4 октября 1917 г. офицеров «Славы» и существовавший тогда в рукописи отчёт вице-адмирала М. К. Бахирева об операции). Что касается работы К. П. Пузыревского о воздействии на корабли артиллерии по опыту Первой мировой войны, то в ней приводилось информативное, хотя и сжатое описание повреждений «Славы». Несмотря на имеющиеся в описании боя 4 октября некоторые нестыковки, в целом картина повреждений и борьбы за живучесть представлена весьма подробно. Это указывает на использование автором рапортов офицеров линкора, поэтому описание можно считать наиболее полным с точки зрения состояния материальной части исследованием. Работы всех трёх вышеупомянутых авторов, непосредственно использовавших документы (отчёты, рапорта, акты повреждений) и являвшихся современниками событий могут поэтому рассматриваться как достаточно надёжные и полные исследования о действиях «Славы» в боях 1915–1917 гг.

Взгляд на действия «Славы» «с той стороны» нашёл отражение в работах германской официальной истории, изданных в СССР в 30-е гг.: А. Д. Чивиц. Захват балтийских островов Германией в 1917 г. (– М: Госвоениздат, 1931), Г. Ролльман. Война на Балтийском море. 1915 год. (– М: Госвоениздат, 1935). В работе Ролльмана подробно разобраны действия германского флота при