Чем больше я живу, тем яснее вижу: земля пульсирует кровью, как человечье тело.

Если она долго живет без войны или революции – она сама себе делает кровопускание, будто эта грубо, щедро льющаяся кровь может ее очистить от грязи. Выливаясь из ее черного разрубленного тела, омыть все, что гниет и смердит.

Но это иллюзия. Так мы говорим, чтобы себя утешить.

В смерти нет ничего высокого. Она ждет всех, и меня тоже. Говорят: революция прекрасна, она вдыхает в народ новые силы! И он бежит к яркому свету будущего!

…На свет полыхающего страшного зарева бежит он, народ.

…Моя бабушка, Наталья Павловна Еремина, была пятой дочерью моих прабабки и прадеда, а всего детей родилось одиннадцать. Я ловила, как котенок, клубок из ее корзины, у ее толстых мощных ног, когда она вязала. Или шила – на старой ножной швейной машинке. Нога бабушки ритмично двигалась, ткань ползла из-под руки.

…Сейчас думаю: это ползло, падало на пол – время.

Баба Наташа держала в зубах нитки, иголки. Когда вязала – и спицы, как собака палку. Я смеялась. Она вынимала спицу изо рта, беззубо и морщинисто улыбалась мне и говорила. Рассказ будто не прерывался. Я вздыхала и слушала. Вертела в пальцах перламутровую пуговицу от старого бабушкиного сарафана.

Бабушка рассказывала о прадеде Павле, а потом еще об одном человеке, его друге. Звучало это примерно так, не берусь воссоздать все точнехонько:

– Твой прадедушка Павел нам этот дом построил. Верней, перестроил, из ветхого старья. Плотник был отменный. Топор танцевал в его руках. А уж настрадался он в жизни! Где только ни мучили его. В особом лагере на Новой Земле – отсидел пятнадцать лет. До этого – Соловки. До Соловков – Уссурийск. До Уссурийска – поселение, Минусинская котловина. Там у него и женщина была! Мать знала, сильно плакала. А до Минусинска…

Баба Наташа опять зажимала в губах спицу. Металл тонко блестел, я торопила рассказ: а дальше?

– До Минусинска… был Омск… а до Омска – Екатеринбург, теперь Свердловск… там он горячего хлебнул… а до Свердловска – Тобольск… А в Тобольск отец прямо с войны попал, из окопов… А на войну – из Нового нашего Буяна взяли…

Я отматывала, вместе с бабушкой, клубок времени назад. Разматывала время.

…Только сейчас размотала – а ветер уже разметал клочья шерсти, порванные нити.

И вот наступило странное и важное время – связать все эти гнилые, истлевшие, летающие по серому ветру нити. Нечто важное, верное рассказать. Для кого важное? Для меня самой? Или для тех, кто будет это читать и думать над этим?

Время – ветер, оно выдувает непрошеные мысли. Люди привыкают не думать в тишине, а только работать, делать. Им кажется – важные дела. Или отдыхать, наслаждаться.

Почему «хлебнул горячего» в Свердловске? Почему у этого города два имени? Горячее – это страшное, я догадалась тогда.

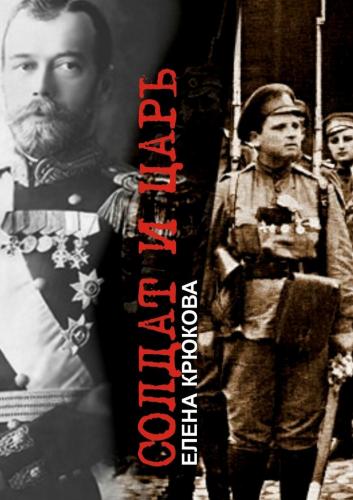

Много позже я узнала, уже со слов моей матери: прадед Павел Ефимыч, красноармеец, служил в отряде, который сторожил последнюю царскую семью в Ипатьевском доме в Екатеринбурге.

Уже нет того дома: сломал товарищ Ельцин. Или господин Ельцин, как угодно. Наш первый президент. Я с замиранием сердца спрашивала маму: а правда, прадедушка Павел расстрелял царя? Мать прижимала палец к губам. Так же, как бабушка, она всегда шила – на ручной швейной машинке «Подольская», черной, чугунной, с золотой вязью по гладким женским бокам. И все так же ползла из-под руки, со стола на пол, разнообразная ткань.

Палец, прижатый к губам, говорил без слов: говорить нельзя. Запрещено.

Мама, глазной врач, рано надела очки. Сапожник без сапог. Толстые стекла непомерно увеличивали глаза. Мы, девчонки, таких лупоглазых цариц рисовали чернилами на школьных промокашках. Она стала портнихой по наследству, домашней, только для семьи. Шить она умела все – от пальто и шубы до детской распашонки. Все семейство обшивала. Ночами.

Однажды ночью я услышала, как она плачет. Осторожно ступая босыми ногами, вышла в большую комнату – мама называла ее «зала». Большими красивыми руками мать вцепилась в чугунную плаху «Подольской», лоб лежал на руках, она всхлипывала. Толстые очки валялись на полу. Я подошла и погладила ее по плечу. Подняла очки.

«Мама, что ты плачешь?» – спросила я тогда робко. Я не умела утешать, стеснялась. Меня ласкали и любили, а я не умела ласкать. Боялась. Мать утерла лицо ладонями. Потом погладила мне шершавой, будто наждачной ладонью заспанное лицо.

«Деда вспомнила. Как он нас всех, сестер, любил. Меня звал Нинусик. Томочку – Тамочка. Валю – Валеночек. А ты знаешь, доченька, ведь он царскую семью расстрелял. И на всю жизнь это запомнил. А все равно его по лагерям затаскали. Не помиловали. Хотя видишь, ради советской власти он невинных людей убил».

Как это невинных, думала я смятенно, ведь проклятые цари мучили народ, стреляли в него, издевались над ним! Надо было обязательно их убить!

Нас так учили в школе. Я не знала другой правды, да и не было ее.

Я