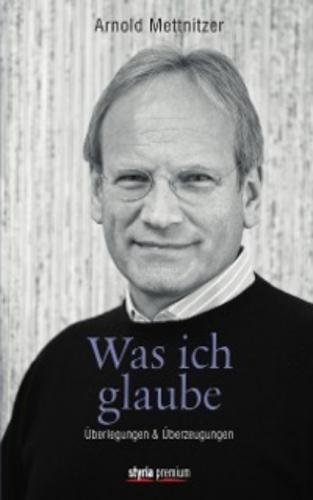

Arnold Mettnitzer

Was ich glaube

Überlegungen

& Überzeugungen

Mit Bildern von Gottfried Mairwöger

Anfang

nur leben entwirft vom leben lebendige bilder

Kurt Marti

Wer im Inhaltsverzeichnis zu diesem Buch eine Orientierungshilfe, vielleicht sogar einen „roten Faden“ sucht, mag sich darüber wundern, dass er dort nichts dergleichen finden kann. Lediglich eine fein säuberlich alphabetisch gereihte Auflistung von Überschriften findet man hinten im Buch vor, die sich dem freien Spiel von Zufälligkeiten verdankt.

Das hat mit jener eigenartigen Beliebigkeit zu tun, mit der auch therapeutische Gespräche beginnen. Dabei werden die Gesprächspartner dazu eingeladen, frei assoziativ über all das zu erzählen, was ihnen gerade durch den Kopf geht. Das geschieht im Vertrauen darauf, dass das gemeinsame Gespräch mit etwas Glück dorthin führt, wo im weiten Land der Seele die Wegkreuzungen für wichtige Lebensentscheidungen liegen. Diese therapeutische Methode ist nicht neu und wurde auch nicht, wie viele meinen, von Sigmund Freud erfunden. Um die Antwort auf wichtige Fragen des eigenen Lebens zu finden, ist es eine uralte religiöse Praxis, die Bibel an einer beliebigen Stelle aufzuschlagen und so lange zu lesen, bis darin Ermutigung, Zuversicht und Trost gefunden werden können.

Mit dieser Art „Shuffle-Funktion“, mit der auch auf Tonanlagen das Abspielen von Musikstücken dem Zufall überlassen wird, wollte ich auch hier versuchen, der Leserin und dem Leser den Inhalt dieses Buches anzubieten. Es besteht aus einer bunten Mischung von gefundenen literarischen Kostbarkeiten und daraus entstandenen persönlichen Gedanken und Überlegungen, deren Überzeugungsgrad keinen Absolutheitsanspruch erhebt. Denn immer wieder, wenn ich mich hinsetze, um aufzuschreiben, was mir seit ein paar Stunden oder Tagen so klar und gewichtig erscheint, will das Schreiben nicht gelingen und die vermeintlich so wichtigen Gedanken zerrinnen wie der Sand zwischen meinen Fingern … Warum, so tröste ich mich dann, sollte nicht gerade das Schreiben Teil des Lebens sein, von dem John Lennon meinte, es passiere, während wir andere Pläne schmieden?

„Warum haben Sie kein Buch mehr geschrieben?“, fragt „Schwester Maria“ den Schriftsteller im Schlussteil des Films „La Grande Bellezza“ von Paolo Sorrentino (2013). Er gibt ihr zur Antwort: „Ich suchte nach der großen Schönheit. Aber ich hab sie nie gefunden.“ Darauf fragt sie ihn: „Wissen Sie, wieso ich immer nur rot sehe?“ – „Nein. Nein, wieso?“, fragt er zurück. „Weil Wurzeln sehr wichtig sind!“, gibt sie ihm zur Antwort. Während der beklemmenden Stille, die dieses Gespräch erzeugt, haucht „Schwester Maria“ die Vögel an, die daraufhin auf und davon fliegen, so, als wollte sie damit sagen: „Wurzeln sind wichtig, aber was tu ich mit ihnen, wenn mir daraus keine Flügel wachsen?“ Es sind die Worte, die wir zueinander sprechen und miteinander tauschen, die uns Mut machen und unseren Gedanken Flügel verleihen …

Am Schluss dieses vielfach preisgekrönten Films weiß ich, wie ich mein Buch beginne: mit diesem inneren Grund fürs Schreiben. Mit dem Mut, Gedanken wie Vögel anzuhauchen in der Hoffnung, dass der eine oder andere sich aufmacht, davonfliegt, irgendwo landet und etwas bewegt. Schreiben kann nur in der Hoffnung gelingen, dass unter den vielen Gedanken, die wir täglich zu Gehör und erst recht zu Papier bringen, einer, wenn auch nur ein kleiner, wäre, der in uns selbst und damit vielleicht auch in anderen Menschen etwas in Bewegung zu bringen vermag. Dann soll die Mühe des Schriftstellers beim Gedankenfischen im Wörter-See des Alltags nicht vergebens gewesen sein. Wer nämlich schreibt, sei es einen Brief, ein Buch, ein Tagebuch oder auch „nur“ einen Brief, den er nie abschickt, macht damit zuallererst einen Weg in sein Inneres frei, dorthin, wo der Brei der alten, hin und her gewälzten Fragen liegt, deren beste Antwort auf diese Fragen präziser gestellte Fragen sind. Wer so durch sein Schreiben eine Spur in sein Inneres legt, mag dadurch vielleicht Gedanken entdecken, die auch den Weg zu seinen Leserinnen und Lesern finden. So betrachtet sollte der Titel dieses Buches nicht als Glaubensbekenntnis gelesen werden, sondern als eine persönliche Momentaufnahme ohne Absolutheitsanspruch.

Seit über zwölf Jahren wird mir immer wieder die Gelegenheit gegeben, im Österreichischen Rundfunk und Fernsehen Fünf-Minuten-Gedanken zu äußern, Überlegungen anzustellen und Überzeugungen zu präsentieren. Eine dieser Sendungen trägt den Titel dieses Buches: „Was ich glaube.“ Die Wahrheit, um die es mir dabei geht, ist kein erratischer Block ewiger Gültigkeit, vielmehr eine bunte Mischung bescheidener Gedanken, die zu artikulieren mir Freude bereitet und anderen vielleicht Mut macht, sich auch mit ihren kleinen und großen Gedanken herauszuwagen auf den Marktplatz des Meinungsaustausches, wo alte zu neuen Überzeugungen gelangen, diese wieder verworfen oder korrigiert, im besten Fall präzisiert werden. Je öfter ich das tue, desto deutlicher erkenne ich, dass ich damit ein Leben lang nicht ans Ende kommen kann. All das mag nicht mehr bedeuten, als uns gegenseitig einen Gedankenflohmarkt zu bereiten, der einen weiten, vielleicht sogar unterhaltsamen Bogen vom Ramsch bis hin zur raren Kostbarkeit einer plötzlich in der Leserin oder im Leser auftauchenden Überlegung zieht. Was ich glaube, was mir im Moment wichtig ist, mich trägt und innerlich stark macht, ist selten gesicherter Besitz. Meine kleinen und großen Überzeugungen sind täglicher Hinterfragung ausgeliefert, lassen mich immer wieder auch unsicher sein, ruhelos, skeptisch mir selbst und anderen gegenüber. Und wenn ich dann, wie jetzt, dasitze und über das, was ich glaube, schreiben möchte, fällt mir – wie dem Schriftsteller in Sorrentinos Film – zunächst nichts ein, was aufzuschreiben mir wertvoll erschiene. Wenn ich es trotzdem versuche, dann deswegen, weil das Schreiben eine Art Zwiesprache mit mir selbst bedeutet und eine Nachdenklichkeit auszulösen vermag, die mir über weite Strecken nutz- und zwecklos, aber tröstlich und sinnvoll erscheint. In solcher Paradoxie ist dieses Buch entstanden. Eine Zumutung, mögen einige sagen, vielleicht sogar im mehrfachen Sinn des Wortes. Mir jedenfalls bedeutet es den Versuch einer immer wieder fälligen Ordnung im Zettelkasten meiner persönlichen Notizen. Die lohnt sich genauso wie das gelegentliche Entrümpeln des Weinkellers. Auch dabei lassen sich im Laufe der Zeit vergessene und inzwischen hervorragend gereifte Kostbarkeiten entdecken.

Außerdem merke ich dabei immer wieder, wie einladend Kommunikation sein kann. Gefundenes, Wiederentdecktes mit anderen zu teilen und es gemeinsam zu genießen oder sich darüber den Kopf zu zerbrechen ist ansteckend. Darüber hinaus merkt derjenige, der sich hinsetzt und seine Gedanken zu Wort bringt sehr bald, wie viel er von dem, was er als sein Eigentum wähnt, anderen verdankt. Das Schreiben ist so gesehen auch und zuallererst ein ganz besonderer psychohygienischer Liebesdienst sich selbst gegenüber, gleichzeitig nimmt er dadurch Kontakt auf mit der ganzen Welt. Aber er tut es nicht in erster Linie, um von anderen gelesen zu werden, vielmehr in der Hoffnung, durch sein Schreiben für ein kleines Stück mehr innerer Klarheit sorgen zu können. Darüber hinaus will wohl jeder Mensch mit dem, was er tut, einen Beitrag leisten für die Schönheit in dieser Welt, in der er dazugehören und zeigen will, was ihn beschäftigt und bewegt. Wenn es ihm dabei gelingt, etwas von dem, was ihm wichtig ist und am Herzen liegt, aufzuzeigen, wenigstens anzudeuten, vielleicht sogar so ins Wort zu bringen, dass er während des Schreibens seine wahre Freude daran hat, dann bedeutet das noch lange nicht, dass ihm am nächsten Tag das alles nicht doch wieder nichtssagend vorkommt, der Mühe und Anstrengung nicht wert. Es gibt ja doch, wie der biblische Autor Kohelet anmerkt, nichts Neues unter der Sonne. Alles schon da gewesen. Aufgewühlt. Aufgeblüht. Verwelkt und hinweggefegt. Windhauch. „Alles nur Windhauch!“ (Koh 1,2)

Sorrentinos Film endet mit den Worten: „So hört es immer auf. Mit dem Tod. Davor aber war das Leben, begraben unter all dem Bla, bla, bla, bla, bla. Alles wird überlagert von Geschwätz und Lärm: Stille und Empfindsamkeit, Gefühl und Angst, die spärlichen unsteten Augenblicke von Schönheit. Und dann das trostlose Elend und der erbärmliche Mensch. Alles zugedeckt vom Mantel der Verlegenheit, auf der Welt zu sein. Bla, bla, bla, bla. Anderswo. Gibt es das Anderswo? Ich beschäftige mich nicht mehr mit dem Anderswo. Also: Möge der Roman beginnen! Im Grunde ist es nichts als ein Trick. Ja! Es ist nur ein Trick!“

Der Trick in diesem cineastischen Meisterwerk besteht darin,