Frank Janle / Hubert Klausmann

Dialekt und Standardsprache in der Deutschdidaktik

Eine Einführung

Narr Francke Attempto Verlag Tübingen

[bad img format]

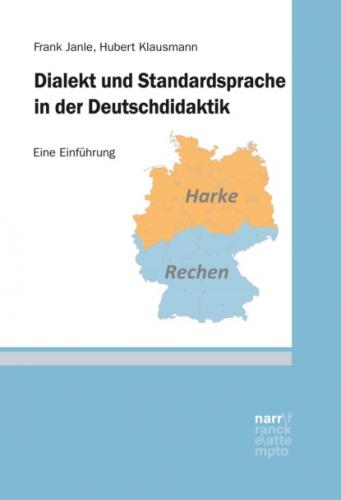

Coverabbildung: eigene Abbildung nach Eichhoff 1977–2000, Band 1, Karte 13

© 2020 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG

Dischingerweg 5 • D-72070 Tübingen

www.narr.de • [email protected]

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

E-Book-Produktion: pagina GmbH, Tübingen

Print-ISBN 978-3-8233-8415-1

ePub-ISBN 978-3-8233-0248-3

Vorwort

In den vergangenen Jahren hat das Interesse am Thema Dialekt stark zugenommen. Zahlreiche Zeitungen widmeten sich dem Thema, Fachzeitschriften wie „Praxis Deutsch“ gaben ein ganzes Heft zum Dialekt heraus, die Werbung setzte verstärkt einzelne Dialektwörter oder sogar leicht verständliche Sätze in Mundart ein, und Politiker griffen das Thema auf. So hat der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann im Dezember 2018 sogar eine Dialekttagung nach Stuttgart einberufen, um alle Institutionen und Vereine, die sich mit den baden-württembergischen Dialekten beschäftigen, zu versammeln und zu überprüfen, wie es um den Dialekt im Land bestellt ist und was man für ihn tun könne.

Nun kann man beim Dialekt verschiedenen Fragen nachgehen: Woher kommen die Dialekte? Wie entstehen unterschiedliche Dialekträume? Wer spricht überhaupt noch Dialekt? Geht der Dialekt verloren? usw. Auch wenn wir in den hierfür vorgesehenen Kapiteln versuchen, auf diese Fragen eine Antwort zu finden, so stehen sie dennoch nicht im Zentrum dieses Buchs. Es geht uns vielmehr darum, das Spannungsfeld zwischen Dialekt und Standardsprache zu beschreiben und deutlich zu machen, dass all das, was sich in diesem Spannungsfeld abspielt, für die Schule von größter Relevanz ist. Hierbei verfolgen wir einen evidenzorientierten Ansatz, der sich an der Sprachwissenschaft orientiert und versucht, deren Erkenntnisse in die Deutschdidaktik zu integrieren.

In den Schulen und damit auch in der Deutschdidaktik ist man lange Zeit von einer einfachen Opposition ausgegangen: hier die ländlichen Dialekte mit ihren zahlreichen räumlichen Varianten, dort die homogene Standardsprache. Die Dialektologie hat nun aber schon seit langem den Nachweis erbracht, dass dies ein doppelter Irrtum ist. Einerseits gibt es nämlich zwischen den beiden Polen – zum Beispiel in Süddeutschland – mehrere Zwischenregister, andererseits ist die Standardsprache gar nicht homogen. Durch diese beiden Irrtümer kam es dann – vor allem in der Nachfolge der BernsteinschenBernstein, Basil Defizithypothese – zu der Auffassung, dass die Dialekte im Vergleich mit der Standardsprache von geringerem Wert und beim sozialen Aufstieg hinderlich seien. Hierbei wurde die Stellung der Dialekte in der Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland erst gar nicht genauer untersucht, sondern man übertrug einfach das amerikanische Modell auf die deutschen Verhältnisse. In der Schule konnten all diese Irrtümer zu einer DiskriminierungDiskriminierungsprachliche von Dialekt sprechenden Kindern führen, wobei dies oft nicht direkt, sondern indirekt geschah, etwa in Aufforderungen wie „Sag es noch einmal schöner!“

Da die Schule im Bereich der Sprache für die meisten Menschen die wichtigste normgebende Instanz ist, muss sie sich des Themas Dialekt – Standard entsprechend annehmen. Daher ist es auch in den aktuellen Bildungsplänen verankert. Mit unserem Buch geben wir eine Hilfestellung zur Umsetzung dieser Vorgaben; darüber hinaus bieten wir (angehenden) Lehrkräften die Möglichkeit, sich die wichtigsten fachlichen Grundlagen mithilfe des Buches, insbesondere mithilfe der zahlreichen Übungen und vertiefenden Texte im Arbeitsteil, selbst zu erarbeiten. Dabei haben wir stets die Sprachwirklichkeit im Auge. Nur so kann herausgefunden werden, was in unserem Sprachalltag angemessen und was unangemessen ist. Wer eine Sprachnorm ansetzt, die nicht durch die Wirklichkeit legitimiert ist, lebt nicht nur in einer Illusion, sondern er leistet auch eine Vorarbeit für all diejenigen, die diese fiktive Norm missbrauchen, um alle Sprecherinnen und Sprecher, die nicht dieser Norm entsprechen, sozial zu benachteiligen.

Umfragen haben gezeigt, dass sich Sprachklischees, sogenannte sprachliche IdeologienIdeologie, sprachliche, über Jahrzehnte halten können. So existiert zum Beispiel die Vorstellung, dass man in Hannover das beste Deutsch spricht, schon seit zwei Jahrhunderten. Diese und andere KlischeesKlischees, sprachliche, die, wie wir zeigen werden, sprachwissenschaftlich alle nicht haltbar sind, können nur mit Hilfe der Schule überwunden werden. Dabei geht es nicht darum, Dialekt und Standard gegeneinander auszuspielen, sondern sie in ihrer heutigen Funktion im Sprachalltag zu beschreiben und ihre Variabilität und Veränderlichkeit zu erkennen und dann auch anzuerkennen. Wenn die Schule dies leisten könnte, wäre schon viel gewonnen. Wer nämlich um die Heterogenität der deutschen Sprache auf allen Ebenen weiß, kann die regionalen Elemente in der Sprache der Mitmenschen besser einordnen. Er weiß dann, was in dieser und jener Situation angemessen und nicht angemessen ist. Damit wäre aber auch ein Beitrag zu mehr sprachlicher und sozialer Gerechtigkeit in der Schule und im späteren Berufsleben erreicht.

1. Einführung

1.1 Problemstellung

Historische Sprachen sind keine einheitlichen Sprachsysteme; in ihnen sind zugleich die Dimension der Homogenität und die Dimension der Varietät gegeben.

Eugenio CoseriuCoseriu, Eugenio: Sprachkompetenz, S. 139

DialektDialekt und StandardspracheStandardsprache sind zwei Seiten einer Medaille. Bei der Auseinandersetzung mit der Frage, wie man die deutsche Sprache korrekt zu schreiben und auszusprechen habe, müssen sie daher grundsätzlich zusammen betrachtet werden: Während der Begriff Dialekt die historisch gewachsene Vielfalt des deutschen Sprachraums beschreibt, bezeichnet der Begriff HochspracheHochsprache bzw. Standardsprache das seit dem 19. Jahrhundert, vor allem seit der Gründung des deutschen Kaiserreichs 1871 anhaltende Bemühen um Normierung und Vereinheitlichung der deutschen Sprache. Daraus ergibt sich ein natürliches Spannungsverhältnis zwischen dem Bestreben nach Normierung einerseits und der hartnäckigen Weigerung der sprachlichen Wirklichkeit, sich dem ohne Weiteres zu beugen. Dies betrifft sowohl die deutsche Schriftsprache als auch das gesprochene Deutsch, das gesprochene Deutsch jedoch in einem weit höheren Maße. Daher liegt der Schwerpunkt dieser Einführung auf dem Mündlichen; die Problematik der Standardisierung der deutschen Schriftsprache wird aber mitthematisiert, nicht zuletzt deshalb, weil sich dadurch wertvolle Erkenntnisse über den (wesentlichen) Unterschied zwischen mündlichem und schriftlichem SprachgebrauchSprachgebrauch ergeben und weil z.B. im Lexikon1 mündlicher und schriftlicher Sprachgebrauch durchaus zusammenhängen.

Dass die Beschäftigung mit den Themen Dialekt und Standardsprache im deutschen Sprachraum auch und gerade in einer sich immer rascher wandelnden Welt eine besondere Virulenz besitzt, zeigt bereits ein flüchtiger Blick in die Suchmaschine Google: Ein einziger Klick zum Suchwort „Dialekt“ fördert bereits zahllose Internetlinks zu allen möglichen Aspekten und Facetten des besagten Suchworts zutage, wobei neben sehr prinzipiellen Fragen nach der Herkunft und Identität, wie sie in der großen Landesausstellung zum Mythos und zur Marke Schwaben 2016/17 in Stuttgart aufgeworfen wurden, ganz konkrete Fragen beispielsweise nach den karrierehemmenden Wirkungen einer dialektalen Aussprache oder auch dem (mehr oder weniger guten) Image der unterschiedlichen im deutschen Sprachraum gesprochenen Dialekte zu finden sind. Entsprechend groß ist – innerhalb und außerhalb von Schule und Universität – das Ausmaß an Unsicherheit und Irritation im Umgang mit der deutschen Sprache, was sich insbesondere populäre SprachpflegerSprachpflege zu Nutze machen: In oft fragwürdiger, weil fachlich verkürzter bzw. linguistisch nicht haltbarer Weise werden um den richtigen SprachgebrauchSprachgebrauch bemühten Laien und Profis (wie etwa Deutschlehrern und Journalisten)