Birgit Mosser-Schuöcker

Leopold Figl

BIRGIT MOSSER-SCHUÖCKER

LEOPOLD FIGL

DER GLAUBE AN ÖSTERREICH

Mit 74 Abbildungen

AMALTHEA

© 2015 by Amalthea Signum Verlag, Wien

Alle Rechte vorbehalten

Umschlaggestaltung: Elisbeth Pirker/OFFBEAT

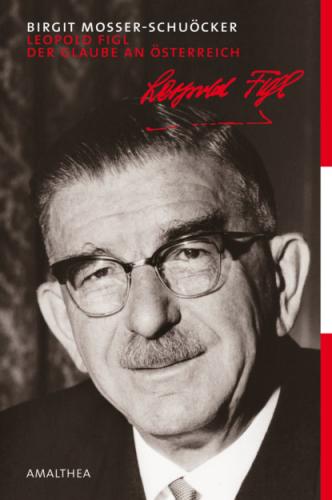

Umschlagfotos: © Privatbesitz Familie Figl

Lektorat: Martin Bruny

Satz: VerlagsService Dietmar Schmitz GmbH, Heimstetten

Gesetzt aus der: 10,65/14,85 pt Cambria

ISBN 978-3-85002-917-9

eISBN 978-3-902998-65-1

Einleitung

2015 ist ein Jubiläumsjahr: 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, 60 Jahre nach Abschluss des Staatsvertrages gedenkt das offizielle Österreich seiner Anfänge. Die schwersten Jahre der Zweiten Republik sind untrennbar mit Leopold Figl verbunden. Zwei Ereignisse haben ihren festen Platz in der kollektiven Erinnerung der Österreicher: die erste Weihnachtsansprache des Bundeskanzlers und die Balkonszene nach der Unterzeichnung des Staatsvertrages. 1945 versucht Leopold Figl mit seiner Radioansprache den Österreichern trotz bitterster Not ein wenig Zuversicht zu schenken. 1955 kann der glückliche Außenminister seinen Landsleuten endlich den lang ersehnten Schlüssel zur Freiheit präsentieren. Zwei völlig unterschiedliche Situationen, die doch das große Lebensthema Leopold Figls vereinen: den Glauben an Österreich.

Der spätere Kanzler hat schon zu einer Zeit, als dies noch nicht selbstverständlich war, an ein selbstständiges Österreich geglaubt und diese Überzeugung mit KZ und Todeszelle bezahlt. Er geriet in Extremsituationen, aus denen es keinen Ausweg gab. Momente, in denen der Charakter unbarmherzig freigelegt wurde. Tapferkeit, Mut, Entschlusskraft, aber auch die Bereitschaft zur Versöhnung waren damals keine leeren Phrasen, sondern lebenswichtig: in den Jahren der Ohnmacht für die Kameraden im KZ, in den Jahren des Wiederaufbaues für ein ganzes Volk. Der NS-Terror hat Leopold Figls Bekenntnis zu Österreich nicht gebrochen, sondern gestärkt. Den Mut, auch angesichts eines übermächtigen Gegners nicht aufzugeben, hat Figl auch nach 1945 noch gebraucht: zunächst in der unmittelbaren Konfrontation mit der sowjetischen Besatzungsmacht, später im zähen Ringen um den Staatsvertrag.

Leopold Figl hat für Österreich gelitten, gekämpft und gearbeitet wie kein anderer Kanzler vor oder nach ihm. Trotzdem war er kein Säulenheiliger, sondern ein Mensch aus Fleisch und Blut. Ein Mensch mit vielen Stärken und manchen Schwächen. Aufgewachsen und sozialisiert im bäuerlich-konservativen Milieu, war es selbstverständlich, dass er im Ständestaat auf der Seite der Regierung stand. Als hoher Funktionär des Bauernbundes und Führer der Niederösterreichischen Sturmscharen unterstützte er Engelbert Dollfuß und Kurt Schuschnigg, deren Kurs er immer als einen Kampf um die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit Österreichs verstand. Er war ein Kind seiner Zeit. Einer Zeit, in der Begriffe wie Heimat und Treue allgegenwärtig waren. Einer Zeit, die Leopold Figl immer wieder in scheinbar aussichtslose Situationen gebracht hat. Er hatte das Glück und die Stärke, nicht an ihnen zu zerbrechen, sondern an ihnen zu wachsen. So wurde er, noch zu seinen Lebzeiten, zum wohl beliebtesten Politiker der Zweiten Republik.

Man sagt, dass ein Mensch weiterlebt, solange an ihn gedacht wird. Üblicherweise sind damit die privaten Erinnerungen von Familienmitgliedern und Freunden gemeint. Leopold Figl lebt im kollektiven Gedächtnis der Österreicher weiter.

Teil I: Krise

1. KAPITEL

Leopold Figl im Jahr 1912 als Zehnjähriger mit seiner Mutter und zwei Geschwistern. Zwei Jahre darauf wird der Vater sterben.

Der Beginn einer Freundschaft: November 1918

So viele Menschen hat der Schüler noch nie auf den Straßen von St. Pölten gesehen. Seit drei Jahren besucht Leopold Figl hier das Gymnasium. Eigentlich wird auch am Samstag unterrichtet, doch heute ist ein besonderer Tag. Eine Sappeur-Kompanie wird von der Front zurückerwartet. Heinrich will seinen großen Bruder Julius empfangen, der 16-jährige Leopold begleitet ihn. Frauen, Kinder und alte Männer drängen sich auf den holprigen Pflastersteinen und warten. Die meisten von ihnen sind schlecht ernährt, tragen verschlissene Kleidung und sehen älter aus, als sie vermutlich sind. Die Stimmung ist angespannt und hoffnungsvoll zugleich. Wird der Ehemann, der Vater, der Bruder unter den Heimkehrern sein?

„Da kommen sie!“, schreit Heinrich glücklich. „Schau, Poldl! Der Julius führt sie an!“

Julius Raab, der seinen Männern vorausreitet, ist auch nach vier Jahren Krieg und in einer verschlissenen Uniform eine imposante Erscheinung. Die Soldaten gehorchen ihm, auch wenn sein Offiziersrang seit dem Waffenstillstand an Bedeutung verloren hat. Der Oberleutnant führt den Rest seiner Kompanie zum elterlichen Bauhof. Aufgeregt beobachten Heinrich und Leopold, wie die Soldaten ihre Waffen in einem absperrbaren Raum verstauen. Wer kann, tauscht seine hechtgraue Uniform gegen Zivilkleidung. Nach und nach verabschieden sich die Männer von ihrem Oberleutnant. Die gemeinsam überlebten Isonzo-Schlachten und der lange Marsch in die Heimat verbinden. Der Offizier und „seine“ Soldaten wünschen sich gegenseitig Glück und wissen, dass sie es brauchen werden. Zwar schweigen die Waffen, doch bis zum Frieden ist es noch ein langer Weg.

Die beiden Buben weichen den Erwachsenen nicht von der Seite. Schließlich will Julius Raab seine Heimkehr mit einigen Freunden im Gasthaus feiern. Endlich kommt Heinrich dazu, seinen Freund vorzustellen.

„Alle sagen Poldl zu mir!“, sagt der Gymnasiast etwas schüchtern.

„Na, dann kommst halt mit, Poldl!“, antwortet der Ältere. Später wird viel über gewonnene Schlachten, vergebene Siege, den verlorenen Krieg und über Österreich gesprochen. Die beiden Schüler, die ihr Alter davor bewahrt hat, kämpfen zu müssen, hören mit roten Ohren und offenen Mündern zu. Der 16-jährige Poldl ahnt nicht, dass die Freundschaft zu Julius Raab sein Leben prägen wird.

Der 27-jährige Julius Raab kehrt in eine Heimat zurück, die sich – wie er es selbst einmal beschrieben hat – in völliger Auflösung befindet. Nur 20 Tage zuvor, am 3. November 1918, ist der Waffenstillstand zwischen der Entente und Österreich-Ungarn unterzeichnet worden. Die »Neue Freie Presse« berichtet in ihrer Ausgabe vom 24. November 1918, dass die Personendemobilisierung nunmehr beendet sei. An allen Ecken und Enden bemächtigen sich fremde Soldaten österreichischen Gebiets: An dem Tag, an dem der spätere Bundeskanzler heimkehrt, besetzt serbisches Militär Kärnten und rücken italienische Truppen nach Innsbruck vor. Das Gebiet, das später Südtirol genannt werden wird, ist bereits seit Wochen italienisch besetzt. Marburg ist in serbischer Hand. In St. Pölten, der Schulstadt Leopold Figls, müssen die Menschen keinen Einmarsch fremder Soldaten fürchten. Doch auch hier kämpft man mit riesigen Problemen: Ein Fünftel der St. Pöltner, die für Gott, Kaiser und Vaterland in den Krieg gezogen sind, kehrt nicht mehr in die Heimat zurück. Soldatenräte haben die Stadtverwaltung übernommen. Die Ernährungslage ist katastrophal, viele Menschen hungern.

Leopold Figl ist in jenen bitteren Jahren sicherlich dankbar, aus einer Bauernfamilie zu stammen. Der Gymnasiast kommt aus Rust im Tullnerfeld, wo seine Mutter gemeinsam mit den acht Geschwistern einen ansehnlichen Hof bewirtschaftet. Seit Beginn des 16. Jahrhunderts ist die Familie Figl im Tullnerfeld ansässig. »Seit Anno Domini 1752 sitzen wir Figl auf dem Bauernhaus Nr. 37 in Rust, Bezirk Tulln. Dass es immer so bleibe, das walte Gott!«, kann man im »Goldenen Ehrenbuch der niederösterreichischen Bauernschaft« nachlesen. Leopold Figl ist stolz auf seine traditionsreiche Familie. Das Gemälde des 1702 geborenen Balthasar Figl und seiner Gattin Juliane wird auch in der »Kanzler-Wohnung« in der Peter-Jordan-Straße im 19. Bezirk hängen. Balthasar