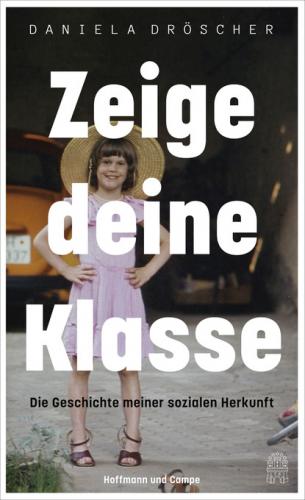

Daniela Dröscher

Zeige deine Klasse

Die Geschichte meiner sozialen Herkunft

Hoffmann und Campe

»Sie hat die Seiten gewechselt, ohne zu wissen, welche,

und wenn sie auf ihr bisheriges Leben zurückblickt,

sieht sie nur zusammenhanglose Bilder.

Sie spürt sich nirgends.

Außer wenn sie schreibt oder liest. (…)

Sie ist sicher, dass sie keine ›Persönlichkeit‹ hat.«

Annie Ernaux

»Jeder muss sich jetzt wirklich entscheiden.

Ist Geld nun Geld oder ist Geld nicht Geld?

Jeder der es verdient und es

jeden Tag zum Leben ausgibt

weiß daß Geld Geld ist.

Jeder der darüber abstimmt

wie viel Steuern eingetrieben werden sollen

weiß daß Geld nicht Geld ist.

Das ist es was alle verrückt macht.«

Gertrude Stein

»Your life is a sham /

Till you can shout out /

I am what I am«

Gloria Gaynor

Ein Buch wie dieses schreibt man zumeist erst dann, wenn man entweder sehr alt oder sehr berühmt ist oder wenn die eigenen Eltern nicht mehr am Leben sind.

Meine Eltern leben. Diese Geschichte ist auch ihre Geschichte. Sie sehen manche Dinge anders als ich sie sehe. Umso mehr danke ich ihnen, dass sie mir erlauben, mir diese Geschichte zu erzählen.

Ähnlichkeiten mit lebenden und toten Personen sind kein Zufall. Einige der Orts- und Personennamen aber sind im Folgenden geändert.

Prolog

Ein Gelächter und eine schmerzliche Scham

Als Kind wollte ich Clown werden. Dass ich es nicht geworden bin, liegt an meinem Vater. Mit etwa zehn Jahren trat ich im Gemeindesaal unseres Dorfes als Hofnarr in einem Singspiel auf. Meine Rolle bestand aus einem Monolog mit vielen Pointen und ausgiebigem Gesang, der mir teilweise absichtlich schiefe Töne abverlangte. Mein Vater war der Einzige in diesem vollbesetzten Saal, der über das, was ich mit stolzer Brust im Stabreim-Schema vortrug, nicht lachte.

Mein Vater ist ein humorvoller Mensch. Ich verstand nicht, warum er nicht in das Lachen mit einstimmte, sondern sich stattdessen unsicher nach allen Seiten im Publikum umsah. Als ich ihn später einmal nach dem Grund dafür fragte, konnte er sich an nichts erinnern.

Inzwischen kann ich die Szene für mich entziffern. Er konnte nicht einschätzen, ob die Leute mit mir oder ob sie über mich lachten. Was ihn irritierte, war die ästhetische Kategorie des Dargebotenen. Das Singspiel ist eine Kunstform zwischen Oper und Musical, Ernst und Unterhaltung. Inszeniert hatte es die Pfarrers- und Musikerfamilie unseres Dorfes, und neben meinem Vater im Publikum saß auch deren UMFELD.

Im Lachen dieser anderen und der Unsicherheit, ob die Aufführung als gehoben oder trivial einzuordnen wäre, tat sich der Spalt seines lange vergangenen Milieuwechsels auf. Mein Vater gehörte, wie der Großteil des Publikums, der jungen ländlichen Mittelklasse an, seine Eltern aber waren noch Kleinbauern gewesen. Auch meine Rolle irritierte ihn. Wortgeschichtlich geht der »Clown« auf das englische Wort für »Bauerntölpel« zurück. Er hatte intuitiv ganz richtige Antennen, hier die Gefahr einer Entblößung zu registrieren.

Der Narr gehört keiner Klasse an, sein Geschlecht ist zweideutig, ebenso seine Ethnie. Gerade weil er eher ein »Etwas« als einen »Jemand« darstellte, durfte er am Hofe traditionell als Einziger die Wahrheit sagen. Indem er seine Identität auslöschte, erhielt er das Recht, die Königin oder den König durch die Maske des Humors zu kritisieren.

Mein Vater ist in seinem Leben zu Geld und Ansehen gelangt, doch hat er, anders als meine Schwester und ich, kein Abitur gemacht und auch nie eine Universität besucht. Ich bin sowohl die erste Akademikerin als auch die erste Kunstschaffende meiner Kernfamilie. Ich brauchte lange, um zu verstehen, dass dies der Grund war, weshalb ich mich in bestimmten intellektuellen Kontexten nie zur Gänze heimisch fühlte.

Ein jeder wächst in einem bestimmten Milieu auf und entwickelt Vorlieben und Selbstverständlichkeiten in Hinblick auf Sprache, Gefühle, Gebärden, Geschmack, Sozialverhalten, Moralvorstellungen, Statusbewusstsein und so fort. Eine soziale Grammatik. Im Falle eines Milieuwechsels geraten diese als natürlich empfundenen Muster gehörig in Unordnung. Man lernt neue, künstliche Habitusformen (Bourdieu), die jene ersten, »natürlichen« überdecken. Wirklich verschwinden können diese ersten Muster nie. Die Herkunft ist einem jeden in die soziale Aura eintätowiert. Es ist deshalb kein Wunder, dass viele Überläufer (Nizan) sich wie ein Kunstprodukt oder eine Fälschung vorkommen.

Statt Clown bin ich Autorin geworden, was sich, je nach Tagesform, Jahreszeit und Kontostand, nicht unähnlich anfühlt. Wie viele, die schreiben, schreibe ich über das, was ich als verwirrend empfinde. Jedoch sah ich viele Jahre lang knapp am Gegenstand meiner größten Verwirrung vorbei.

Mich beschäftigten die Themen »fremd sein« und »Frau sein«, die sich in Gestalt meiner Mutter aufdrängten. Meine Mutter ist erst im Alter von sechs Jahren nach Deutschland gekommen, den ersten Teil ihrer Kindheit hat sie in Polen verbracht, im oberschlesischen Miechowice, als Tochter eines schlesiendeutschen Bergmanns und einer Verkäuferin. Auch sie hat also, wie mein Vater, einen Milieuwechsel hinter sich. Es wäre nur naheliegend gewesen, mich auch für die soziale Herkunft meiner Mutter bzw. Eltern zu interessieren, doch dies tauchte immer nur beiläufig, im Augenwinkel auf.1

Ein Grund meiner Blindheit liegt auf der Hand. Meine Eltern hatten immer Geld und gingen großzügig damit um. Geld war vermeintlich kein Thema. Es sollte keines sein.

Als Angehörige des westdeutschen Wirtschaftswunder-Aufsteigermilieus dieser Zeit verwendeten meine Eltern viel Schweiß und Energie darauf, ihre noch jungen Privilegien – ihre Bildung, ihre »sauberen Berufe« – als NORMAL zu betrachten.

Aus heutiger Sicht kommt mir das Selbstverständnis meiner Familie, »NORMAL viel Geld« zu haben, bizarr vor. Wenn es etwas in Bezug auf Geld nicht geben kann, dann Normalität. Geld und Besitz lassen sich nur relational einordnen.

Das Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, ist keine 500 Einwohner groß und liegt in einer noch heute eher strukturschwachen Region, der Nahe-Landschaft am Fuße des Hunsrück, in einem idyllischen, bäuerlich geprägten Gebiet: 80 km entfernt von Mainz, 80 km von Trier, 100 km von Koblenz. Es gab dort selbst zu dieser satten Zeit eine nicht unwesentliche Anzahl armer Menschen, sodass wir tendenziell zu den Wohlhabenderen gehörten.

Wer also sind sie, meine Eltern?

| Steckbrief MUTTER Geboren: 1951 In: Beuthen/Polen Ausbildung: Mittlere Reife Beruf: Fremdsprachenkorrespondentin | Steckbrief VATER Geboren: 1946 In: unserem Dorf Ausbildung: Volksschule Beruf: Maschinentechniker |

Meine Mutter arbeitete als Fremdsprachenkorrespondentin2 in der Kirner Lederwarenfabrik, mein Vater war nach seiner Ausbildung zum Maschinentechniker in einer Kirner Firma für Antriebstechnik angestellt, mit Mitte dreißig bekleidete er den Posten des Konstruktionsleiters.

Ihrem Habitus nach sind meine Eltern, wie viele ehemalige »klassische SPD-Wähler«3 dieser Zeit, weder kleinbürgerlich noch bürgerlich, weder konservativ noch links, weder ungebildet noch gebildet-gebildet. Sie haben beide immer gerne gelesen, von Fallada bis Solschenizyn, von Kishon bis Grass. Als Wochenzeitung aber gab es bei uns kein Blatt mit Feuilletonteil, sondern den buntbeblätterten STERN. Mein Vater