Балабанов был человеком скорее правых взглядов, чем левых, хотя в постсоветском пространстве эти понятия извращены и трансформированы до неузнаваемости. И если говорить о его художественном мире, я бы поместил его где-то около Достоевского и Джона Форда: он принадлежал к консерваторам не по политическим мотивам, а по нутру. Хотя и тут легко попасть в ловушку стереотипов. Балабанов – автор неуловимый. После фильма «Про уродов и людей» его представляли практически декадентом-порнографом, что, может, и имело некоторые основания, но вряд ли определяло суть личности Балабанова. А когда появился «Груз 200», тут же выстроилась другая схема – миф о Балабанове как ниспровергателе русского мира с его ужасами, некрофилией и пьяными разговорами о «Городе солнца». На вопрос «Кто вы, мистер Балабанов?» он оборачивается совмещением абсолютных противоположностей. И это – дополнительное свидетельство того, что перед нами действительно очень крупный, можно сказать, великий художник. Только такие могут соединять в себе несоединимые вещи. Притом абсолютно органично: вряд ли кто-то, кто хоть немного знал Балабанова, сможет отрицать, что он был человеком необыкновенной органики. У него не было маски, и в этом он был совсем не похож на большинство крупных кинорежиссеров.

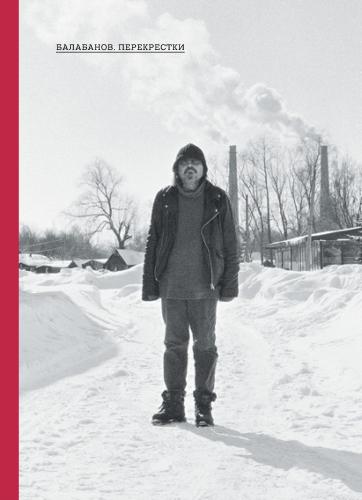

Режиссер Алексей Балабанов на съемках фильма «Кочегар». Фот. Алексей Кузьмичев. 2010

Балабанов не входил ни в один лагерь. Это стало очевидным уже после «Брата». Я помню, как Петр Вайль, поклонник творчества Балабанова и, в частности, «Замка», попытался поговорить с режиссером о его «Брате» после премьеры в Сочи. Балабанов отшучивался: «Да просто я родину люблю». Или: «Да просто наш народ так думает: не любят у нас евреев, ведь так оно и есть на самом деле». Не желая вступать в серьезный разговор, он все равно стоял на своих позициях. Из-за этого интеллигенция не принимала Балабанова в свои ряды и часто от него дистанцировалась. Не буду уж говорить про «Брата 2», но вот у него есть такой фильм, как «Война», где кровавая чеченская история показана с русской точки зрения, в то время как интеллигенция сочувствовала чеченцам. Казалось, что у такой истории, да еще и решенной в жанровом ключе, не может быть никакого художественного объема. Но «Война» не похожа на пропагандистский фильм, это – часть мира Балабанова. А некоторые его сцены – как, например, купание привязанной Ингеборги Дапкунайте в горном потоке, – достойны войти в историю кино, как вошла сцена с Мэрилин Монро в «Ниагаре». Балабанов идет своим путем, как настоящий художник, не позволяя привязать себя накрепко ни к какой идеологии.

В 1990-х, после падения Берлинской стены и распада СССР, наступило время кризиса идеологий, время «конца истории». Особенно популярной эта теория о достижении некой точки культурной сингулярности стала на фоне конца тысячелетия. Действительно, было впечатление, что Европа объединилась в нечто целое: пал железный занавес, завершилось глобальное противостояние. Так было до 11 сентября 2001 года. Постмодернизм в этот период был даже не творческим методом, а, скорее, состоянием культуры, которое лучше всего характеризовала приставка «пост». Как будто освободилось пространство, в котором уже не было ни великих фигур, ни авторов. Балабанов тоже существовал в этом постмодернистском, постисторическом пространстве. Но в его фильмах все равно есть ощущение движущейся истории – пусть не большой, но локальной. Такой же локальной, как война в фильме «Война». Жизнь Балабанова прервалась как раз в тот момент, когда эпоха «без истории», эпоха локальных событий закончилась. И мы поняли, какая это на самом деле нелепость и абсурд – думать о конце истории, о том, что такое вообще возможно. Ведь история продолжается, пока продолжается жизнь. Сегодня она, история, возвращается к нам не в самом приглядном виде, она возвращается вместе с кровавыми конфликтами, революциями, войнами, новыми железными занавесами, угрозами тоталитаризма и тому подобным. Но тем не менее возвращается. Что-то меняется в мире, где долгое время не происходило ничего существенного. Балабанов был певцом этого «ничего существенного», при этом он зорко видел, как подспудно происходит