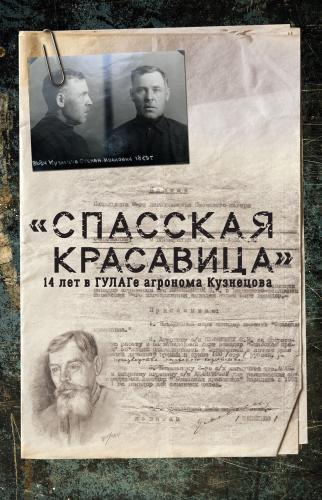

Агроному Кузнецову, вернувшемуся в СССР из Харбина в 1935 году, после работы на КВЖД, невероятно повезло. Он имел все шансы разделить трагическую судьбу большинства КВЖДинцев, расстрелянных в годы Большого террора. Но «харбинская операция» настигла его только в 1941 году, «рикошетом», – и, пройдя через тяжелейшее следствие, побывав на Лубянке, в Лефортово, в пыточной Сухановке, приговоренный к 15 годам лагерей, он чудесным образом все-таки остался жив.

Эти воспоминания написаны искренним и честным человеком. При их чтении может показаться, что автор порой даже слишком простодушен и наивен, лишен рефлексии, но именно это делает его рассказ достоверным, без лакун, умолчаний и вытеснений, присущих многим лагерным мемуарам. Поэтому ему удается описать то, о чем рассказать очень трудно, – пытки и унижения, которым он подвергался во время следствия. И выжить ему удается не за чей-то счет, а благодаря поразительной для его возраста (ему уже во время ареста за 50, и выходит он на свободу лишь через 14 лет) работоспособности, умелости, ясной голове и дружелюбию.

Заметки Степана Кузнецова не просто достоверны, они наполнены реалиями лагерной жизни, которые не вызывают ощущения перегруженности фактами или именами. Читать их увлекательно – это лагерная робинзонада человека, старающегося выкарабкаться из обстоятельств, которые неминуемо должны были бы обречь его на смерть от голода и непосильного труда. Один из секретов того, почему ему удалось выжить, – отношение к труду как к вечной ценности. Недаром он так болеет за урожай капусты, посаженный заключенными-инвалидами в безводной степи, так гордится выведенным в Спасске в тяжелейших условиях Степлага новым сортом помидоров, который получает название «Спасская красавица».

Именно искренность Степана Кузнецова позволяет в какой-то мере понять то, что сегодняшнему читателю осознать почти невозможно: как могли такие люди, как он, пройдя через сталинские тюрьмы и лагеря, оставаться преданными советской власти и Коммунистической партии. Ведь он знал, что сажают всех его друзей-харбинцев, понимал – узнал от следователя и на личном опыте, – что признательные показания сотрудники НКВД получают от арестованных под пытками, и что действуют они по указанию сверху. Но и это не могло поколебать его веру. Характерен эпизод в его воспоминаниях, когда, оказавшись в одной камере с заключенным-поляком и вернувшись с пыточного допроса, он «своему соседу не обмолвился ни единым словом о производимой экзекуции, считая, что этим позорным делом делиться с иностранцем не следует. Мы эти временные позорные явления как-нибудь внутри себя переживем, без вмешательства и сострадания со стороны».

И даже после многолетних лагерных мытарств он по-прежнему считает себя советским человеком и коммунистом, который и в каторжном лагере работает «на благо страны» – «не за страх, а за совесть», как он сам пишет. Эта вера в партию и в советскую власть, невозможность расстаться с идеалами своей молодости, вела в результате к двоемыслию, переходящему в самогипноз. И так было со многими коммунистами, которые, даже выйдя из сталинских лагерей, не хотели признать очевидного – ответственности партии и государства за массовый террор.

Однако эта вера не мешает Степану Кузнецову правдиво описывать бесчеловечный и проникнутый жестокостью и цинизмом мир ГУЛАГа, где эпизоды, касающиеся, например, женщин в лагере и поведения блатных, и многие другие, напоминают рассказы Шаламова.

Ценность этих воспоминаний еще и в том, что они принадлежат к числу ранних, написанных по свежим следам – после 20 съезда, но до публикации в «Новом мире» «Одного дня Ивана Денисовича» и вызванного этой публикацией потока лагерной мемуаристики. Их автор умер за полгода до того, как повесть Солженицына увидела свет. И будем справедливы – тогда его точку зрения разделяли многие, мечтая о возврате к «ленинским нормам», считая, что ответственность за то, что с ними было, лежит лишь на Сталине и органах НКВД. Поэтому Кузнецов и называет свои записки: «В угоду культа личности».

Конечно, он не мог тогда знать ни о механизме террора, ни об истинном размахе репрессий, ни о многом другом, о чем нам известно сегодня. Не знал о том, что его судьба, как и судьба сотен тысяч таки, как он, была предопределена распоряжениями и приказами, исходившими с самого верха. Этот труд – показать, как работала государственная машина, в жернова которой попал Степан Кузнецов, проделал спустя много лет его внук Сергей Прудовский.

Документы, собранные им в разных архивах, и создают фон для рассказа советского человека, помещенного в оруэлловский абсурд сталинской реальности.

Введение

Мой дедушка, Степан Иванович Кузнецов, родился 12 (24 по новому стилю) июля 1889 года, в деревне Шумилово Оленинской волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии (ныне Богородский район) в бедной крестьянской семье. Отец, Иван Николаевич, – землекоп, мать, Евдокия Кузьминична, – крестьянствовала на имеющихся трех десятинах земли и растила