Пушкинский Table-talk, который, действительно в какой-то мере, напоминает подготовительные материалы к застольной беседе, в полной мере отражает его интерес к прошлому, показанному, как он сам формулировал, «домашним образом». То есть через рассказ о небольших происшествиях, через воспоминания об остроумных, но не великих разговорах, через описания людей прошлого «в мелочах» с их слабостями и корявостями. Только так – опять же по словам Пушкина – история может быть показано современно.

Поэтому в пушкинском tabl-talk’e и примыкающим к нему «Разговорам с Н. К. Загряжской» заметки о влиянии Гете на Байрона или о происхождении арабских цифр соседствует с пересказом шуток Гнедича и Дельвига, записями воспоминаний о нравах двора Екатерины и Петра и воспоминаниями лицейской юности. Эти несколько десятков записанных «реплик» предъявляют и связь времен и их разрыв. Возможность (почти всегда) посмеяться произнесенной сто лет назад шутке куда отчетливей любых историко-социологических выкладок демонстрирует то, что люди вообще-то не меняются. Невозможность (тоже почти всегда) соответствовать делам и поступкам прошлого показывает, что все-таки – меняются очень.

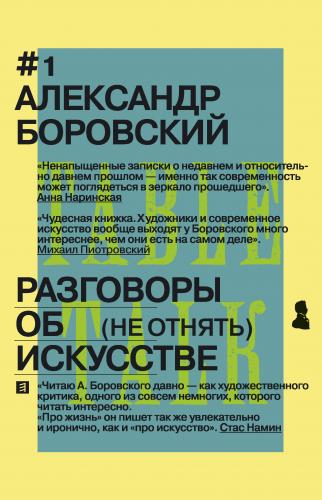

Начиная (вернее, возобновляя) серию Table Talk, мы предлагаем как раз такой подход. Ненапыщенные записки о недавнем и относительно давнем прошлом – именно так современность может поглядеться в зеркало прошедшего.

Анна Наринская

Чета Арнольфини

Мне лет десять. Гурзуф, Дом творчества художников. Там был директор, крупный, ядреный, не старый еще человек, седовласый. Отличался, по контрасту с благородной внешностью, чрезвычайной угодливостью к художникам «в силах»: академикам, секретарям творческих союзов и пр. Встречал, провожал, подсаживался в столовой. Моим родителям он чрезвычайно не нравился: во-первых, пытался не пускать меня в номер – якобы детям нельзя. На самом деле детям начальников было можно. Меня же и других не номенклатурных детей втаскивали в окна первого этажа на простынях, поначалу и до того доходило. Потом утряслось. Но главное, директор раздражал именно этой искательностью, уже несколько старомодной по тем временам. Он перебарщивал, это и старшие товарищи понимали. Однако принимали с улыбочкой: чего же вы хотите – старая школа, отставной энкаведист. И тут происходит следующее. Приехала отдыхать художница из Киева, старая еврейка (это я потом из разговоров родителей узнал, но не очень тогда представлял, что это слово значит), больная, с трудом поднимавшаяся по ступенькам. Не номенклатурная – директор ее не встречал. Случайно столкнулись в вестибюле. И мы там оказались, шли с пляжа, что ли. И вот эта пожилая женщина, увидев директора, впала в истерику.

– Это он, он пытал меня в тюрьме в Могилеве, перед войной. Подлец, инвалидом сделал. Это он, старший лейтенант такой-то.

Что-то на о… Криворученко? Не помню… Кстати, у директора была другая фамилия, что не удивительно, как я теперь понимаю. Кадры берегли. Тех, кого не расстреляли под горячую руку на антибериевском пике, снабдили новыми фамилиями и пристроили втихую на хлебные места.

– Помнишь меня, мерзавец?

Директор, надо сказать, отнесся ко всему хладнокровно. Видно, не впервой ему попадались бывшие: все-таки дом творчества художников, контингент сложный, засоренный. Он бочком-бочком ретируется. И попадает в руки к оказавшемуся рядом отцу с его физической крепостью и всегдашней готовностью дать плохому человеку по морде. В данном случае подогреваемой очевидностью ситуации: сталинский палач, холеный и сытый, жертва-инвалид. Время хрущевское, антикультовый заряд еще не иссяк. К тому же гад: пытался ребенка не пустить в комнату, а перед всякой сволочью выслуживается… Кара была неотвратима. Даже энкаведист смирился и кричал что-то совсем уж неприличное:

– Не я это был, обознались. – И отцу: – Ответите!

Даже мама не делала запретительных жестов. Собиралась небольшая толпа художников. Сочувствующих директору не находилось. Даже помощники отцу выискались. И уже белая холщовая рубаха директора (под поясок, тогда уже казавшаяся старомодной, безобидно бухгалтерской, из фильмов тридцатых годов) затрещала. И первый раз по загривку дали – хлопок такой резкий прозвучал. И тут появляется фигура Андрея Андреевича Мыльникова. В пляжной пижаме. Он уже, кажется, был академиком и лауреатом, профессором уж точно. Он удивительным образом сочетал в себе высокого эстета, эдакого прерафаэлита, и ленинградского убежденного карьериста. Конечно, и у него бывали срывы. На каком-то высоком съезде он выступал с речью от лица творческой общественности. Доверительно обращаясь к старцам президиума, сидевшим на возвышении под портретом Ленина его работы (эта чеканка на металлическом занавесе Дворца съездов присутствовала в телекартинке почти постоянно: в Кремле заседали и отмечали в режиме non-stop), он совершенно неожиданно вспомнил пушкинское: «Нет правды на земле. Но правды нет – и выше». Слава Богу, это уведомление не было воспринято дремлющими старцами адекватно, Андрею Андреевичу повезло. Но в целом он строго соблюдал баланс. Такой вот этатический эстетизм. Словом, человеческий и творческий тип был незаурядный. Так вот, Андрей