Об этом поворотном моменте в «поэтической траектории» Поплавского Зданевич рассказал в статье на смерть друга: «У художественного журнала “Удар”, издаваемого Ромовым, оказался остаток средств, и первая книга стихов Поплавского “Дирижабль неизвестного направления” была набрана, свёрстана и могла выйти в свет. Но Ромов уехал в Москву, и в типографии набор оказался разобранным. Тогда-то и началось сближение Поплавского с зарубежной (т. е. с русской эмигрантской. – С.К.) печатью. Этот компромисс открыл ему новое поле деятельности, так казалось на первых порах…»[3] Можно, конечно, не доверять оценкам основателя парижского Университета «41°», который, как известно, всячески избегал сотрудничества с беженскими институциями, однако у меня они сомнений не вызывают. Вспомним признание самого поэта, относящееся к тому же времени. В письме к Зданевичу от 18 сентября 1928 года он выражается предельно ясно: «Вы меня обвиняете в том, что я выхожу “на большую дорогу человеков”, но смеем ли мы оставаться там, на горе, на хрустальной дорожке? Вот будете Вы смеяться: “ещё одного христианство погубило”. Да, я христианин, хотя Вам кажусь лишь подлецом, с позором покидающим “храбрый народец”. Да, я решил “сбавить тону”, сделать себя понятным (сделаться самому себе противным) […] Но я не хочу умереть в неизвестности, потому что сатанинской гордости этого не приемлю […] Я проклинаю Вашу храбрость»[4].

Содержание книги, запланированной «левым» парижским издателем и критиком Сергеем Ромовым, мы сегодня хорошо знаем. Её окончательный вариант состоял из шестидесяти произведений 1923–1927 годов (ещё два текста были набраны, но в вёрстку не вошли), то есть из стихов самого, на мой взгляд, выразительного периода творчества «монпарнасского царевича», который по праву можно назвать и самым «прóклятым». Только небольшая часть «Дирижабля» по прошествии года начнёт появляться в эмигрантских литературных журналах, что будет совсем уж запоздалым повторным дебютом поэта, чья единственная публикация состоялась до его окончательного отъезда из России[5]. Редкие страницы оттуда войдут в сборник 1931 года «Флаги», где эти тексты «из прошлого» будут соседствовать с вещами другого эмоционального и образного строя; затем они разбредутся по посмертным изданиям графа Н.Д. Татищева, которые, наряду с «Флагами», станут главными репрезентантами поэзии Поплавского. Но большинство стихотворных записей середины двадцатых, неукротимых, часто неряшливых, косноязычных и тем замечательных, замолкнет в архивах на годы. Эти горестные свидетельства существования «подпольной» литературы в эмиграции, – как о ней выразился Владимир Варшавский, «подпольной не потому, что её нужно было скрывать, а потому, что её негде было печатать»[6], – до конца 1990-х останутся практически вне публикаций и научных работ.

Гораздо менее объяснимо, почему и у сегодняшних исследователей ранний Поплавский подчас оказывается не очень «удобным» или не заслуживающим серьёзного внимания – вторичным по отношению к российским или европейским новаторским школам и второстепенным по отношению к своим же последующим сочинениям. Абсолютно неоправданной мне представляется формулировка, прозвучавшая в одной из современных теоретических монографий (речь идёт о конце 1920-х годов): «В этот период поэтика Поплавского освобождается от свойственного ей ранее авангардистского пафоса и становится подлинно оригинальной»[7]. Суждения такого рода вызывают в памяти советские критические труды о Маяковском, в которых футуристическое пятилетие поэта трактовалось как противоречивый и не вполне органичный для его творчества опыт, а подлинный расцвет его лирики связывался с революцией и послереволюционной эпохой[8]. Так что начавшаяся уже век назад «борьба за Поплавского», о которой говорил Вадим Андреев[9], до сих пор не завершена.

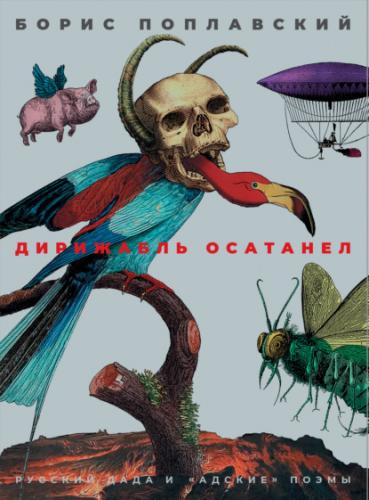

Название невышедшего сборника в хронике Поплавского появится ещё не раз, но я вначале скажу о том, чем оно мне кажется примечательным. «Неизвестное направление» поэтического воздухоплавания Поплавского (интересен и образ дирижабля, своего рода символа оторванности от